“Viemos a rodopiar do nada, a espalhar estrelas como se fossem pó… As estrelas fizeram um círculo, e no meio, nós dançamos.” Rumi

Esta é a frase que lemos na primeira página do tourbook da Renaissance World Tour, de Beyoncé, que vi, em Estocolmo e Paris, no mês passado. Como faziam prever as palavras do poeta Rumi, as estrelas fizeram um círculo e um portal surgiu no centro do palco – simbólico do ventre e da maternidade negra, como escreveu num post de Instagram a cenógrafa ES Devlin, dando-nos outra referência para compreender a linguagem visual do espectáculo: “Poetry is not a luxury”, de Audre Lorde (1985).

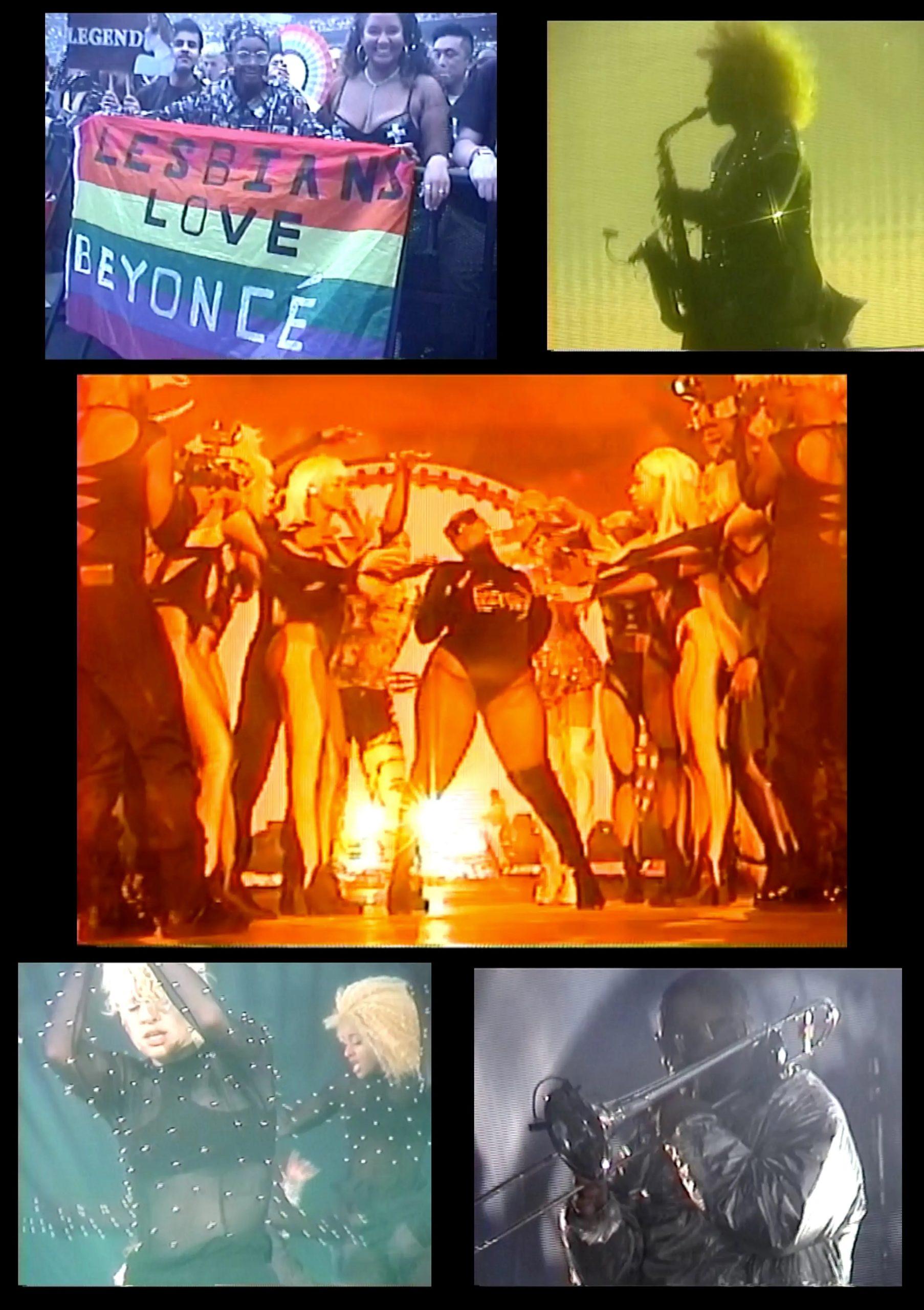

Na última década, Beyoncé pôs em diálogo questões sociais e sistemas de opressão. Habituou-nos às mais complexas mas, igualmente, imediatas referências – abraçou o feminismo (“Run The World (Girls)”, “Flawless”), disse “basta” ao racismo assumindo o orgulho negro (“Lemonade”, “Homecoming”) e declarou-se aliada da comunidade LGBTQ+ (“Renaissance”). Tornou-se uma figura da interseccionalidade com escala global (tese defendida por teóricas como Helena Herrera Quintana e Daphne A Brooks).

Este texto versa sobre isso. A interseccionalidade não é uma estrutura monolítica, espraia-se, preenchendo cada canal da experiência humana. Pode ser tão intelectual como visceral. Pode ser uma referência a Malcolm X ou à emancipação sexual da mulher negra. Nesta Tour, encontramo-la após o clímax. Quando nos apercebemos que a artista construiu um universo com densidade própria, mesmo que as premissas sejam a liberdade e o prazer.

Até editar “Renaissance”, os seus movimentos eram vincadamente políticos, quase formais, mas no último álbum, em “Break My Soul”, as referências ao movimento The Great Resignation – cantando “I just quit my job” – dão espaço a um novo posicionamento. Beyoncé não se demite de ter um corpo político mas celebra-o de forma diferente: entrega-se à liberdade em vez de lutar por ela.

Beyoncé sabe que a liberdade não é garantida e requer manutenção. Por isso, na Renaissance World Tour, entregamo-nos ao prazer sem perder a interseccionalidade.

O cavalo, central na estética do disco, é um dos melhores exemplos de intersecção entre herança histórica e celebração. Vejamos: é um símbolo do colonialismo e também é uma referência à noite em que Bianca Jagger entrou a cavalo no clube nova-iorquino Studio 54. Não será coincidência que Beyoncé se despeça do palco da digressão no seu cavalo de espelhos, depois de sobrevoar o estádio, em pura luxúria, subvertendo sistemas opressivos, ao som de “Summer Renaissance”, que inclui samples de “I Feel Love”, de Donna Summer.

Podia alongar-me nas referências que fazem de Beyoncé a maior representante da interseccionalidade na esfera pop actual. Na sua obra, gerações como a minha descobrem a cultura popular dos últimos 50 anos. Quando dizemos que Beyoncé é herdeira do trono pop, importa ter consciência que consegue agregar em si o melhor de vários artistas: Michael Jackson (na mobilização de massas e postura em palco), Tina Turner (na capacidade feminina de domar um estádio e romper o status quo), Diana Ross (na estética e atenção ao pormenor), Aretha Franklin (na amplitude vocal e viagens entre géneros musicais) e Madonna (na capacidade de levar as subculturas até ao mainstream). Sendo agregadora, só atinge este estatuto porque não tenta ser nenhum deles – trilha o seu percurso, consciente de que caminha nos ombros de gigantes.

“Break My Soul”, ao vivo, é prova disso: no remix com “Vogue”, de Madonna, subverte-o para, em vez de recitar nomes da era dourada de Hollywood, nomear artistas negras que marcam a contemporaneidade – ou que lhe abriram caminho. A única mulher branca referida é Madonna: “queen mother Madonna, I luh ya”. Ambas sabem que Beyoncé é a sucessora de Madonna. Que herdou o título de artista intocável e inalcançável.

Em 2023, assisti aos meus 6º e 7º concertos de Beyoncé. Pela primeira vez, vi-a partilhar o palco com o talento que contrata com um orgulho diferente do habitual – como acontece em “Pure/Honey” quando permite que os seus 20 bailarinos protagonizem um verdadeiro momento de ballroom. Mulher atenta, Beyoncé sabe que, neste longa-duração, com raízes no house e na cena queer, tudo tem de ser imbuído do espírito de comunidade – o próprio disco foi dedicado ao “Uncle Jonny”, que costurava com a sua mãe os vestidos que Beyoncé usava no início da carreira e que morreu de complicações associadas ao HIV.

Trazer subculturas para o mainstream, em 2023, é muito diferente do que era nos anos 90. As comunidades ganharam espaço mediático e social. A esfera pública mudou na forma como a representatividade é trabalhada e apresentada. Voltemos a “Pure/Honey”: é uma homenagem ao ballroom, que nasce da exclusão, do espaço que a comunidade queer criou no século XX para se expressar com liberdade, fora de círculos repressivos. Beyoncé sabe que esse espaço não lhe pertence, por isso sai do palco e deixa os bailarinos dançarem como representantes da comunidade.

Acredito que é assim que se trabalha com propósito a representatividade em 2023: lado a lado, entre os mais e menos privilegiados, elevando-se e aprendendo mutuamente. Humanamente e reconhecendo as referências culturais e sociais que nos ajudam a traçar o nosso caminho.

Quando cheguei aos estádios de Estocolmo e Paris passei largos minutos a observar o público, que era diverso, que cantava, que se vestia a rigor e se unia por esta figura quase espiritual para tantos de nós. O que significa Beyoncé para tantas pessoas diferentes? Qual é o seu significado para uma mulher negra? E branca? O que significa para um homem gay? Branco ou negro. O que significa para as crianças? E para pessoas plus size ou regular size?

Para todos nós, e porque a diversidade é uma realidade plural, Beyoncé pode significar muito ou absolutamente nada. Tudo é legítimo. Para mim significa muito. Penso que é esta pluralidade que nos traz a um dos melhores exemplos de interseccionalidade ancorada na representatividade a que a cultura pop já assistiu. É essa pluralidade que justifica uma digressão de estádios que será vivida por cerca de 2 milhões de pessoas. Para quê? Para dançarmos e, aí, restaurarmos a esperança na liberdade.

É isto que acredito ver representado na sua obra: esperança. E sim, existem assimetrias. Cerca de 2 milhões de pessoas vão ver a digressão, mas quantas são excluídas por condições económicas? Quantas vivem o fenómeno através de um ecrã e nunca na comunhão de um estádio? Não sei se haverá possibilidade de colocar um penso rápido sobre a exclusão económica das pessoas negras que Beyoncé representa, mesmo com os seus projectos filantrópicos. Vivemos numa sociedade estruturalmente segregadora das margens.

Em 2018, a artista escreveu na Vogue: “sou descendente de um proprietário de escravos que se apaixonou por uma mulher escravizada e casou com ela”. A Renaissance Tour é um espaço de celebração, mas, nem por isso, a ancestralidade é esquecida. Em Paris, o barulho foi ensurdecedor quando, entre “My Power” e “Black Parade”, Blue Ivy Carter subiu ao palco com a mãe. Blue é uma celebridade, filha do privilégio, descendente da artista negra mais influente da contemporaneidade. Porém, mãe e filha, são fruto de uma linhagem de mulheres escravizadas.

Beyoncé tem 41 anos, 7 discos a solo, 4 com as Destiny’s Child, e mais de 20 anos de carreira. Seria expectável que as 2h30 de espectáculo começassem com um dos grandes singles, mas ao invés arranca, de rajada, com 5 baladas. Inicia o espectáculo com “Dangerously in Love”, instante delicado do primeiro álbum a solo, que nunca foi single, mas a amplitude vocal leva o estádio às lágrimas por testemunhar História em tempo real.

É raro viver um fenómeno como este depois de tantos anos de carreira. Mas está a acontecer. Quando mergulha em “Renaissance”, na verdade, a euforia de 70 mil pessoas não difere muito entre “Cozy”, que é apenas o segundo tema do último álbum, e “Crazy In Love”, um dos maiores singles pop do século XXI.

Diz-se, por vezes, que Beyoncé já não é o que era. Já não tem singles com a mesma força que exibiu no início da carreira. A verdade é que não tem. Acredito que foi uma escolha deliberada. Quando despediu o pai, em 2011, Beyoncé não estava apenas a despedir o seu manager – estava também a despedir-se da neutralidade. Queria abraçar uma nova forma de estar. Foi isso que fez. Deixou as rádios mainstream mas encontrou estádios esgotados. “Apeshit”, por exemplo, tem 273 milhões de streams no Spotify, enquanto “Halo” tem mais de mil milhões. Alguém encontra relevância no vídeo de “Halo”? “Apeshit” foi gravado no Louvre, em Paris, confrontando o mundo ocidental com o passado imperialista europeu.

Beyoncé abre-nos agora um portal de renascimento. Dá espaço à imaginação e à criatividade individual, consciente da força comunitária. A certa altura, no concerto, é projectada a frase “Imagination is more important than knowledge”, de Albert Einstein. É assim que contribui culturalmente, à sua maneira, para a descolonização e para a reparação histórica. Cada movimento seu é, mais que superação, uma evolução. Descoloniza pensamentos e repara, através da sua obra, o imaginário colectivo. Podemos assumir que o faz por si, pelo povo afro-americano, pela diáspora africana, ou podemos abraçar a interseccionalidade e, nesse movimento, ver outras franjas sociais marginalizadas avançarem também.

No dia seguinte ao concerto de Estocolmo, ainda entorpecido, pensava sobre o que tinha significado aquela noite. Lembrei-me de James Baldwin, autor que viveu o movimento dos direitos civis afro-americanos, e sinto, na sua voz, uma capacidade inabalável de ser quem se é. Até de se divertir. Baldwin foi um homem negro, gay, exilado, politizado, que nunca pediu desculpa por ser quem era.

Neste espectáculo, senti honrada uma das minhas frases favoritas de James Baldwin: “A nossa coroa foi comprada e está paga. Tudo o que temos de fazer é usá-la.”

____

As frases de abertura e fecho do texto são traduções livres de:

“We came whirling out of nothingness, scattering stars like dust… The stars made a circle, and in the middle, we dance.” Rumi

“Our crown has already been bought and paid for. All we have to do is wear it.” James Baldwin

You must be logged in to post a comment.