Numa talk que vi recentemente, o antropológo (infelizmente, recentemente falecido) David Graeber dizia num tom provocatório mas sentido que a sua geração – a dos anos 1960 – vivia hoje em dia mergulhada num trauma cultural. Explicava David que crescera a ver na ficção científica todas as invenções maravilhosas que os anos 2000, e especialmente 2020, trariam, e que foi num espírito de constante desilusão que foi percebendo que nada disso ia acontecer. O crescimento exponencial da tecnologia até meados do século passado fazia até os mais assombrados futurólogos temer o que podia surgir até 2000. Sociólogos, filósofos, e outros intelectuais da altura apontavam uma nova revolução para esta fase da história. Temia-se a perda do emprego dos humanos provocada por uma gigante onda de automação, ou que, pelo menos, uma série de robots fossem introduzidos na sociedade libertando o homem do peso de certas tarefas ou, noutra perspectiva, condenando-o a uma inutilidade a que se desabituou sob o capitalismo.

Contudo, e conforme Graeber explica nessa mesma talk, ao mesmo tempo em que se olhava em retrospectiva para os avanços tecnológicos do passado recente e se antecipava ou temia o pior, o progresso, até então exponencial, baixava de ritmo em áreas determinantes, algo que facilmente comprovamos. Vejamos: o pico da velocidade da aviação comercial, com a criação de duas das aeronaves mais rápidas da história da humanidade, deu-se entre 1968 e 1969 com os voos do Tupolev Tu-144 e Aérospatiale/BAC Concorde, a rondar velocidades na casa dos 2200 km/h. Se olharmos para os automóveis, a evolução continuou mas o abrandamento do seu ritmo é também notório – se entre 1894, data do primeiro carro, e o Jaguar XK120, 1949, a velocidade aumento 10 vezes, 55 anos depois, em 2004, surgia o Bugatti Veyron EB 16.4 cuja velocidade de ponto é apenas cerca de 2 vezes superior à do Jaguar, e em 2017, o carro mais rápido da história da humanidade, o Koenigsegg Agera RS, com capacidade para andar a 447 km/h, tinha apenas acrescentado 40km/h aos 408 de 2004/5. Noutra área, a saúde, o abrandamento do progresso também foi notável – e como diz Graeber, a geração que sonhou com a cura do cancro acabou por ter curar a desilusão com Prozac e Xanax; esta desaceleração ficou até conhecida no mundo científico como a Lei de Eroom. Num artigo publicado na revista Nature, a 1 de Março de 2012, intitulado Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency, os autores mostravam como, apesar do avanço de certas tecnologias, a pesquisa farmacêutica estava cada vez menos eficiente. Eroom é, propositadamente, a inversão da palavra Moore, e a lei o postulado contrário à Lei de Moore, proposta em 1975 por Gordon E. Moore, e que sugeria, de forma simplificada, que a capacidade de processamento de informação de uma unidade iria aumentar 100% a cada 18 meses, algo que se verificou.

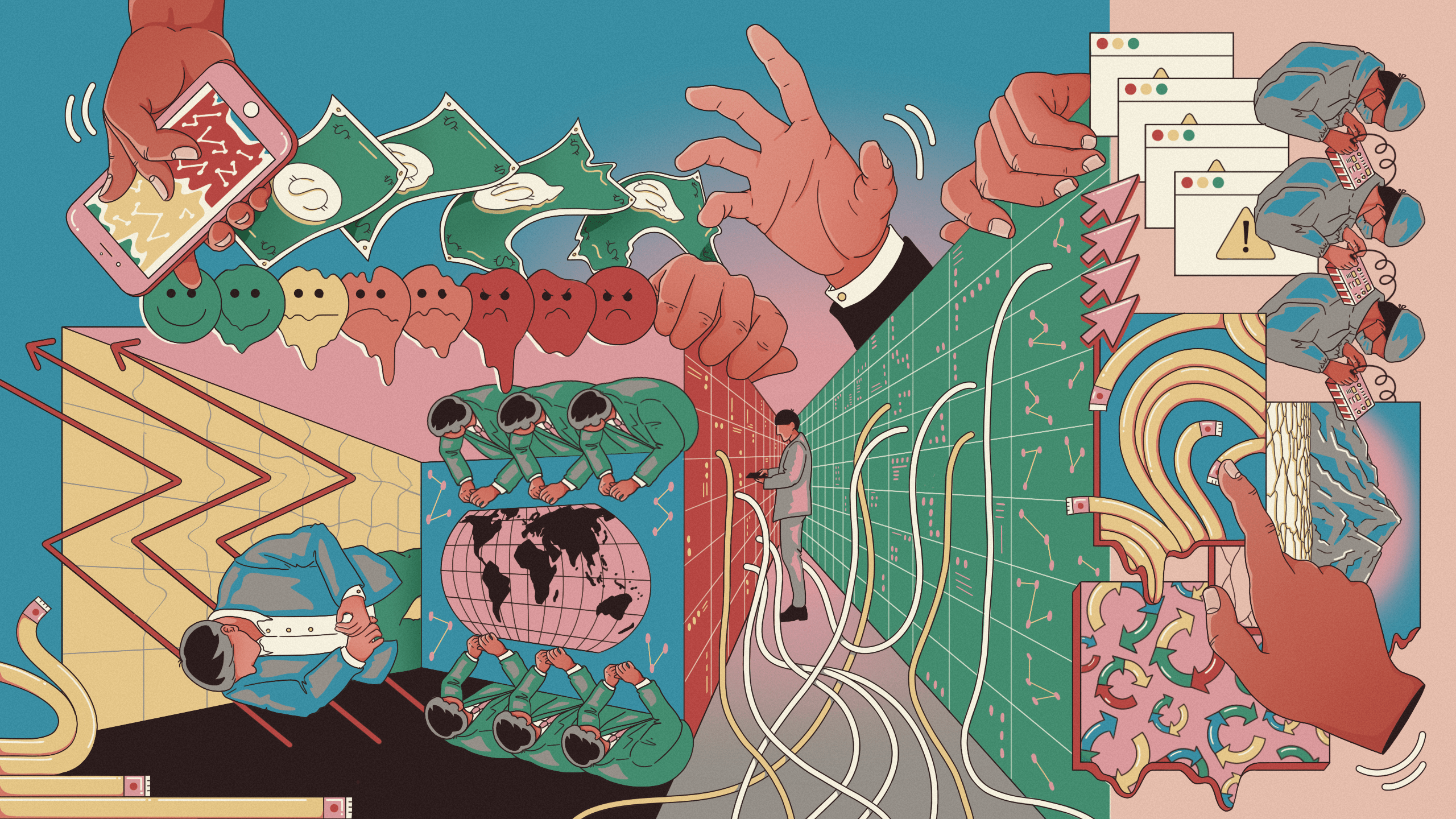

Se esse avanço tecnológico arrebatador e avassalador da humanidade como a conhecemos talvez não tenha acontecido, a verdade é que a velocidade de processamento dos dispositivos electrónicos aumentou a um ritmo alucinante, havendo mesmo quem acredite que se tratou da maior evolução num curto espaço de tempo, da história. Essa evolução traduziu-se, pura e simplesmente, em aparelhos electrónicos cada vez mais pequenos, móveis, e cada vez mais capazes de processar informação a uma velocidade que foi permitindo acrescentar níveis de interação entre homem e máquina. O que começara por ser uma emulação da secretária em formato digital (pensem na própria palavra desktop) foi abandonando a sua função original e aproximando-se na nossa vida; os computadores deixaram lenta e discretamente de ser ferramentas como Jobs dizia, para se tornarem quase extensões do nosso corpo, elementos indispensáveis à manutenção das nossas personas. Foi em cima dessa tendência, e perseguindo essa ideia de proximidade entre tecnologia e humanos, que Sillicon Valley cresceu e as suas principais empresas cresceram, até ao ponto em que hoje, as principais tecnológicas (Google, Apple, Amazon e Facebook) são das empresas financeiramente mais valiosas da história da humanidade. Quem o diz é Shoshana Zuboff, autora do livro Surveillance Capitalism e uma das vozes mais assertivas a protagonizar o documentário recentemente estreado no Netflix, The Social Dillema.

Como se construiu esse poder, que olhando em retrospectiva comparamos a um império, não é difícil perceber; e é aí que no documentário entram as vozes de antigos trabalhadores, investidores e até mesmo fundadores destas empresas, para num momento único de crítica vocal perante um público alargado repetirem aquilo que nos últimos anos têm vindo a dizer em pequenos fóruns da internet, e à qual dedicam a sua reunião em fundação, a Center for Humane Technology.

Para perceber este fenómeno, enunciemos o que o molda. Como diz Tristan Harris, ex-trabalhador da Google e um dos ponta de lança deste movimento, na base de toda a expansão da internet está uma disciplina simples mas inovadora, chamada Design Persuasivo, fácil de entender usando a comparação de Harris. Tal como um mágico procura esconder os truques da sua ilusão, equipas de design e engenharia trabalham todos os dias para que, como num passo de magia, nos tornássemos progressivamente mais próximos (devo dizer dependentes?) das aplicações que correm dentro dos aparelhos móveis que connosco carregamos. Para isto, exploram-se padrões de comportamento conhecidos da psicologia e emulam-se triggers bem conhecidos de outras adições. A comparação mais ilustrativa pode ser feita entre o scroll down no topo da aplicação para a actualizar e a mão que puxa o manipulo de uma slot machine – com a diferença da escala existe algo profundamente parecido no comportamento, é pontuado por aquilo a que na psicologia se chama “Reforço Intermitente Positivo”; os breves segundos em que esperamos por ver que novo post nos aparece no feed engajam-nos como a esperança de ver uma sequência em linha e ganhar uma pipa de massa, e este não é o único ponto em que a tecnologia nos seduz. Se não, pensemos no seu lado estrutural.

Ao contrário da imagem quase etérea de como funcionam as tecnológicas, e dos clichês sobre os escritórios incríveis de Sillicon Valley, é preciso perceber o lado materialmente infra-estrutural destas empresas, quer em termos técnicos quer em termos humanos; é preciso perceber como avança a tecnologia nestes circuitos. Aqui aludimos novamente, muito brevemente, a David Graeber que na mesma preleção chama a atenção para a armadilha burocrática em que se viu envolvida a inovação, para si esta podia ser uma das causas do abrandamento do seu ritmo. E olhando para os exemplos concretos talvez isso seja mais óbvio de compreender. Quando falamos das empresas tecnológicas falamos de empresas altamente capitalizadas, obrigadas a responder a acionistas e investidores que os ajudaram a crescer e a quem têm de prestar contas, assim, falamos de empresas altamente sofisticadas com centenas de trabalhadores mas um objectivo único e maior do que as assinaturas de marca pensadas pelo departamento de marketing: fazer dinheiro, rentabilizar os seus utilizadores. Mais do que tentar mudar o mundo, como muitas vezes prometem, as empresas tecnológicas lucram ao tentar mudar o comportamento humano, como diz Jaron Lanier, e fazem-no com 3 objectivos, explicito por Tristan Harris, engajar (fazer com que o utilizador esteja mais tempo num site), crescer (fazer com que ele traga mais pessoas ou conteúdo para o site) e monetizar (predispô-lo a ver anúncios). A forma como o fazem parece simples mas é, se quisermos, mais perversa. Como alerta Sandy Parakilas, responsável de privacidade da Apple, para estas empresas somos como cobaias, em que cada passo ou acção é monetizada podendo ser transformada numa funcionalidade à posteriori. O mesmo tinha ficado claro quando em 2016, ouvia Julia Zhou, à data uma das responsáveis pela secção de design do Facebook – na altura, Zhou revelou que o Facebook recolhe dados sobre tudo, usando-os exaustivamente no seu desenvolvimento para que, mais do que inovar, possa constantemente seduzir o utilizador. Como exemplos, Zhou falava do facto de quando os comentários começaram a ser cada vez mais curtos e só com emojis, o Facebook ter avançado para o desenho das reações. No documentário usa-se como exemplo a identificação das fotografias que depois de ter sido testada se percebeu que faria o Facebook crescer em utilizadores e interação à medida que cada um sentia uma maior necessidade de controlo sobre as suas imagens online – num ponto simples mas curioso do documentário, um dos ex-colaboradores destas empresas questiona-se porque quando recebemos um email com uma notificação, a notificação não vem no email e somos obrigados a abrir o site ou aplicação… a resposta é simples.

Apesar do cenário traçado até aqui soar a uma descrição de um cenário distópico sob o jugo de corporações manipuladoras da humanidade, a verdade é que a aura que paira sobre o mundo tecnológico se afina pelas frequências opostas. À margem do pessimismo crítico dos tecnófilos e contra a corrente que propõem, crescem e educam-se gerações agarradas a um smartphone, imersas numa rede social, seduzidas pela promessa da conveniência, manipuladas pelo design aditivo destas aplicações, como explica Anna Lembke, médica, que no documentário alerta para a forma como estas tecnologias mexem diretamente com sistemas de regulação do corpo humano, nomeadamente com os ciclos de dopamina, criando vícios que em tudo se assemelham a uma droga. De resto, façamos aqui um interregno para relembrar, como relembra o documentário, que só duas áreas chamam aos seus clientes “utilizadores”: o tráfico de droga e as redes sociais. É nesta ambivalência entre utopia e distopia que se desenrola aquilo a que actualmente chamamos progresso tecnológico mas que de progresso muito pouco tem – noticiam-se novas funcionalidades nas redes sociais, um novo serviço de uma grande tecnológica, como algo que pode mudar o mundo mas contra tudo isso ouvem-se vozes como as deste documentário que, depois de estarem do lado de lá, correm a alertar para os perigos. Um dos mais vocais no alerta é Tim Kendall, antigo CEO do Pinterest e actual CEO da app de meditação Moment que a curto prazo diz temer uma guerra civil.

Perante tão fortes palavras urge demonstrar a razão desta preocupação, agora que percebemos, sucintamente a estrutura de funcionamento das redes sociais; no documentário, esta realidade é ilustrada de forma pedagógica e o algoritmo representado por três personas que controlam o feed de cada um, uma interpretação explícita até para o mais leigo, que nos lembra a fórmula da Disney no filme Divertida-mente revelando tacitamente a intenção de fazer do documentário um apelo mainstream pela consciência tecnológica. Em causa estão, sobretudo, as novas gerações que crescem agarradas aos telemóveis, ou aqueles que não sendo desse grupo se deixam moldar por completo por eles, e o espaço digital em que foram criadas. Para percebermos isto, recordemos a arquitecta Keller Easterling que, num texto publicado na prestigiada revista e-flux, lembrava que pela primeira vez na história aquilo que muitos entendem como um espaço público – digital – é na verdade um espaço comercial. Assim, em vez de obedecer aos princípios dos bens públicos, como sendo a gestão equitativa e sem fins lucrativos, o novo espaço social obedece a critérios comerciais, corporativos, e é aqui que tudo muda para o convívio em sociedade. Como é dito no documentário, parte do que nos une socialmente é a ideia de que partilhamos, mais ou menos, consenso sobre uma série de factos; o grande problema das redes sociais é que, tal como denuncia Bruno Latour, o filósofo da “Pós-verdade”, o ambiente digital criou novas redes que não se estabelecem necessariamente entre factos, numa lógica com um objectivo construtivo; pelo contrário, como explicam os vários intervenientes no documentário, o ambiente digital sujeita-se a uma lógica comercial, assente nos três objectivos do algoritmo acima referidos, o que se traduz numa série de fenómenos particularmente perversos, que resultam numa série de consequências nefastas para a sociedade, como a desinformação, a radicalização ou a polarização entre posições políticas – dados mostram que a América, onde o caso é mais estudado, revela uma atitude confrontacional entre os polos políticos como nunca antes houve. Mas porque tudo isto acontece? Um dos problemas pode estar, tal como referimos aquando do caso Cambridge Analytica, naquilo que habitualmente celebramos como a personalização, que noutra abordagem podemos chamar micro-segmentação. Se não vejamos.

Ao contrário do espaço público como o reconhecemos, comum a todos nós e também por aí ter o epitáfio de “público”, o espaço público das redes sociais é precisamente o oposto. Assente na promessa da personalização, as redes sociais diferenciam o feed de cada pessoa tendo por base os seus comportamentos anteriores — assim, algo que se vende como social, torna-se profundamente íntimo, pessoal, e de certa forma auto-referencial. Este fenómeno que parece ser apenas em benefício do aprofundamento de determinados interesses, toma o seu lado perverso ao eliminar da sociabilização um dos seus factores mais importantes, a regulação. Estar em sociedade é precisamente aprender a lidar com perspectivas opostas, a debater civilizadamente, e a aceitar que existem factos commumente aceites que não se alinham com as nossas crenças. Contudo, na sociabilização online toda esta componente desaparece. O que recebemos como social é antes o resultado de cálculos feitos por um algoritmo para que nos possa agradar. Mais do que confrontar-nos com o mundo, as redes sociais mergulham-nos nas nossas próprias crenças, ideias e naquilo que julgamos serem factos, motivadas a fazer-nos ficar mais tempo ligados, a interagir mais e a ficar emocionalmente mais ligados em rede. Assim se percebe, por exemplo, o sucesso da radicalização online, ou a proliferação de teorias como a da Terra Plana ou o QAnon.

André Barata em entrevista recente ao Shifter, ainda por publicar, fala-nos da perda da imprevisibilidade da sociedade; Byung Chul-Han fala-nos de uma obsessão com a transparência que nos fez desvalorizar o factor da confiança; Roger McNamee, investidor do Facebook, é mais explícito ainda abordando esta questão, quando nos diz que, num ambiente digital onde todos temos “factos” à nossa medida, se perde por completo a necessidade de estabelecer compromissos com o outro. Tudo sinónimos de uma geração que antropologicamente trocou o compromisso da discórdia pela radicalização de uma sociabilização ensimesmada, a valorização do incerto pela obsessão pelo previsível, a realização da dignidade pela loucura dos likes. Subvertendo a caricata expressão parafraseada por Joanne McNeil no seu mais recente livro, Lurking, “o preço da conveniência instantânea é a a efemeridade perpétua”, podemos dizer que o “o preço da sociabilização instantânea é a não-socialização perpétua”.

É sob esta ideia de conteúdo à la carte provido por algoritmos a que chamamos ingenuamente inteligência, e a que conferimos ilusoriamente o cunho de social, que grande parte da sociedade interage. Num momento único na história, grupos de engenheiros, na sua maioria brancos de classe média, entre os 20 e os 35 anos, tomam decisões que impactam os milhares de milhões de utilizadores no mundo inteiro, não segundo as suas necessidades e prioridades mas sob os objectivos simplistas do capitalismo. As consequências verificam-se tanto em países como a Birmânia (Myanmar) ou na Índia, onde grupos de linchamento se organizaram online e passaram à acção violenta — nos países em desenvolvimento, para muitas pessoas Facebook é sinónimo de internet e a sua pouca habituação à tecnologia potencia ainda mais o lado perverso desta pseudo-socialização — como nas sociedades que se julgam mais imunes, como os Estados Unidos da América, onde a teoria QAnon ou o famoso Pizzagate se serviram das redes sociais para se propagar.

Assim, se a ambivalência entre o potencial da ferramenta e a manipulação do produto, cria um espaço de pseudo-sociabilização que mais não é do que um vértice de convicções e ideias próprias; se as notícias falsas proliferam mais rápido que as verdadeiras graças ao seu potencial de gerar emoções; e se no meio disto tudo, ainda continuamos a fazer das redes sociais um espaço primordial de debate conotando-as como parte da vida material, depois da pós-verdade, não estaremos nós a entrar como este dilema social, na era da pós-realidade?

Usando as redes sociais como uma espécie de reservatório de futuro a que podemos aceder para escapar à realidade com a qual não sabemos lidar? Esta é uma das ideias que ecoa do tal discurso de Graeber, que compara a percepção predominante à visão de realidade dos aborígenes australianos que ficou conhecida como “O Sonho Australiano”. Uma visão da realidade em que dois planos se sobrepõem sem se chegarem a tocar. Para esses povos, o sonho era o passado, agora pensemos o que mudará uma sociedade se esse sonho for pejado de propaganda política, teorias da conspiração e anúncios do apocalipse.