O livro de Layla Martínez, Caruncho, agora disponível numa tradução portuguesa pela mão da editora Antígona, é uma obra de alta-ficção literária com nuances de terror e um pulso sufocante na linguagem que o torna altamente assombroso. Desde que saiu, o seu sucesso é incontornável. Já se encontra disponível em 23 países e em 16 idiomas diferentes.

A história do livro foca-se na relação entre uma avó e uma neta, que vivem cercadas de fantasmas, numa zona de Espanha em que a violência do Franquismo se mantém como uma assombração vívida. A casa onde moram é uma subversão clássica da Casa Asssombrada, e logo no primeiro capítulo descobrimos alguns dos segredos que as paredes escondem. As relações de classe que são exploradas, assim como a força do sobrenatural, elevam este livro acima de uma proposta clássica de ficção, utilizando os mecanismos de literatura de género para o tornar muito mais profundo.

Quem conhece o prefácio de Rogério Casanova para o Satantango do Kraznahorkai, também publicado na Antígona, percebe que pode existir no controlo da linguagem uma forma de provocar aquilo que o Italino Calvino chamava de “evocação”. Num livro onde este terror é tão sério, tão embrenhado num texto denso de profundidade, podemos trocar a evocação por uma espécie de convocação. Essa ferramenta suprema da ficção aqui ganha contornos de arrepio. Não foi raro sentir medo do que ia acontecer face ao nível de mesquinhez inter-geracional. Há qualquer coisa de Pedro Páramo nesta casa que partilhamos com os mortos.

A palavra sombra surge tantas vezes ao longo do texto de Caruncho que é impossível não suspeitar que serve um propósito de determinação textual. O tradutor, Guilherme Pires, que nos deixa um posfácio altamente informativo e inspirador, ajuda-nos a notar essa insistência numa escrita que inclui atados, bruxedos e, claro, fantasmas.

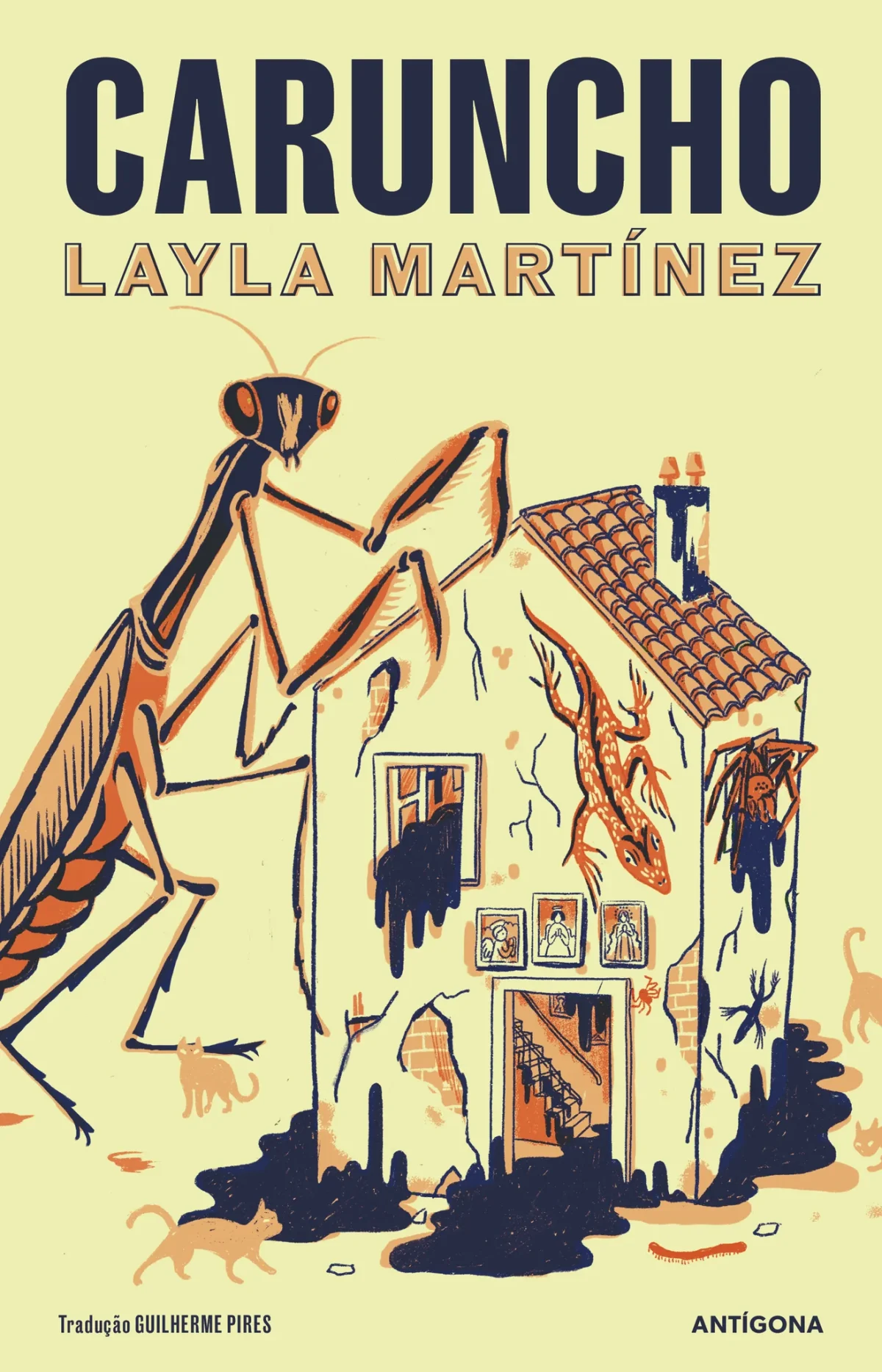

A capa de Christina Casnellie consegue transparecer não só uma leitura profunda do texto — porque esta obra é muito sobre como uma casa se torna personagem, mas também revela uma miríade de detalhes sufocados na densidade deste texto. Sinto um privilégio imenso por ter compartilhado esta leitura com a presença da louva-deus, do lagarto e dos gatinhos, fruto de uma capa que não podíamos deixar de destacar. A contracapa do livro é a imagem de um armário que todos os leitores vão reconhecer da obra. Tê-lo a fechar o objecto editorial, deixando dentro do livro todo este purgatório, talvez um inferno para sermos mais sinceros, é uma reflexão muito interessante sobre tudo o que o livro consegue englobar.

Nesta entrevista com Layla Martínez, descobrimos mais acerca das motivações que a levaram a enfrentar o território assombrado onde cresceu, a ideia de que a literatura pode ser uma vingança que nos equipa com um desfecho justo para a história e como utilizou nomes verdadeiros para elevar a sensação de realidade onde a sua obra se baseia.

Layla Martinez (L.M.) – Bem, seria melhor se tivesse sido na realidade (risos). Mas, a ficção é uma forma de vingarmos quem não o pôde fazer na realidade. E é também uma forma de mudar um pouco o passado, o que aconteceu.

A ideia de mudar o passado para algo diferente da história das mulheres da minha família, que é o que mais muda, veio durante a pandemia, quando me inscrevi num curso online com uma professora da Universidade de Jalisco, no México, e ela se debruçou sobre como a ficção e o terror no México tinham falado sobre as vítimas do narco e dos feminicídios.

Essa professora mostrou-nos sobre como o género de true crime revitimiza as vítimas e era mais um momento doloroso face ao que se havia passado. As famílias passavam mal de novo, ao reverem tudo. Era como se estivessem a revivê-lo. Então, dizia-nos que parecia mais interessante os romances ou filmes em que se mudava o final. Que isso dava a oportunidade às vítimas de se vingarem, de que pudessem mudar a história.

É verdade que seria melhor que tivesse havido justiça. Mas pelo menos não voltam a ser vítimas outra vez.

L.M. – Sim, eu acho que o livro se tornou um pouco uma vingança em si mesmo. Como se publicou em Espanha numa editora muito pequena e com pouca capacidade de distribuição, o seu sucesso foi uma grande surpresa. E, para além disso, também era o meu primeiro romance. Quando foi traduzido em tantos idiomas e começou a chegar a tantos sítios, uma amiga disse-me: na Coreia vão saber quem são os Jarabos, a família rica. Ainda por cima, eu não quis mudar o nome deles, quis usar o nome real. Mesmo que não tenham sido julgados e continuem a ser ricos, porque não tiveram que pagar por nada do que fizeram no pós-guerra, de alguma forma, o livro tornou-se esta espécie de vingança em si mesmo.

L.M. – Sim, eu tentei trabalhar muito a forma — não só a história, mas como contar essa história. E pensei muito no oral, como os personagens são os que falam diretamente, como a filha e a avó que são elas mesmas a contar a história.

Eu queria que tivesse coisas da oralidade. É verdade que o idioma escrito é mais bonito que o oral, no geral. Na linguagem oral repetimos coisas, deixamos frases a meio, fica tudo menos organizado. Claro que o escrito é mais bonito, mas faz sentido que sejam diferentes. Eu queria que tivesse alguma coisa, alguma marca.

A forma como falamos diz muito sobre quem somos. Não só sobre a zona geográfica, mas também sobre a classe social. Como pessoas que vêm da classe trabalhadora nós falamos mais rápido, dizemos mais palavrões, num volume mais alto. Ou, por exemplo, em Espanha, as pessoas de classe alta prolongam os “Ss” no final das palavras.

Isso impacta o género também. As mulheres dizem mais vezes “obrigada”, “desculpa”, ou “eu creio que”. Os homens dizem a sua opinião muito mais diretamente. E eu queria que isto estivesse presente no livro.

Assim como a falta de vírgulas também. Faltam muitas no livro. Isso tinha a ver com essa tentativa de gerar uma sensação de angústia. Para quando as personagens falassem, se notasse a sua raiva e o quanto estavam chateadas.

E também, ao ler, tentar colocar o leitor nessa casa fechada e angustiante, como se lhe faltasse o ar enquanto lê o livro. Porque nessa casa falta um pouco de ar.

L.M. – Bem, perguntaram-me muito se isso era verdade. Porque, geralmente, toda a gente diz “ah, a melhor cozinha é da minha mãe, é da minha avó.” E na minha família não se cozinha bem, porque a minha avó também não gostava de cozinhar. Então o que ela fazia era isso, reciclava a comida do dia anterior. Também podia ir ver uma amiga e esquecer-se do tacho ao lume e queimar tudo.

Acho que o caldo teria vingança, que é o ingrediente mais importante do livro. Talvez seja o que melhor o resume. Justiça também. E também, raiva. Acho que é um livro que eu mesma escrevi com raiva, o que se nota um pouco.

L.M. – Sim, eu pensei muito nisso, porque não há tantos escritores de classe trabalhadora. E, ainda assim, na literatura há mais do que no cinema. Como é tão caro fazer um filme, ainda há mais diferença. E, claro, não é que a gente de classe alta não possa escrever bons romances, há grandes escritores que vêm de classe alta. Mas é verdade que contam outras histórias. Se não houver gente de classe trabalhadora a escrever, não se contam estas histórias.

Uma coisa em que eu também pensei muito enquanto escrevia o romance foi na falta de histórias protagonizadas por criadas. Isso tem a ver com o quê? Com o facto de as criadas não escreverem. Quem escrevia eram os seus amos e elas não eram importantes para eles. Não as viam, quase.

Achei curioso que as únicas histórias que encontrei, em espanhol, onde as protagonistas eram as criadas, estavam na literatura que se escreveu para as classes populares no século XIX. De papel de péssima qualidade e já com uma certa inspiração true crime. Foi uma grande descoberta. Às vezes eram casos reais de criadas que tinham, por exemplo, morto os seus patrões ou que os roubavam. As classes populares gostavam disso porque era um pouco uma fantasia para eles. Havia histórias de ladrões e pistoleiros, também podiam existir histórias de criadas que roubavam ou matavam os seus criados. Para que as classes populares tivessem a sua própria imaginação. E, claro, vingança, mais uma vez.

Na literatura do século XIX, é muito curioso como, em papéis secundários, aparecem as criadas e os mordomos, mas como antagonistas. O típico caso de que o mordomo é o assassino, no final. Ou na Daphne de Maurier, onde a criada é a vilã. E eu acho que isso tem a ver com o auge do movimento trabalhador. De repente, os próprios burgueses dão-se conta de que têm trabalhadores em casa. E começam a ter um pouco de medo deles. Estão aqui na sua própria casa e é natural que comecem a aparecer personagens secundários malvados nas novelas.

L.M. – Sim, claro, nessa zona de onde é a minha avó, está tudo misturado. A magia com o catolicismo. É claro que elas não chamariam isso de bruxaria, porque são católicas. Até mesmo quando é isso que fazem, atados e maldições, mas ali está tudo muito misturado. É igual a quando pedes a um santo para te curar de uma doença — também podes pedir para que calem alguém que está a falar mal de ti. Acho que a magia também serviu para que alguns grupos da sociedade que não tinham poder nenhum, conseguissem ter algum poder.

Vi há pouco tempo em Barcelona um escritor mexicano chamado Emiliano Monge e ele contou-me que agora no México há muita imigração haitiana, de pessoas do Haiti que querem passar a fronteira para os EUA. E há muitos que ficam atrapalhados na fronteira, às vezes durante meses. E como vivem ali, fazem capelas de vodu, pequenas igrejas dedicadas à sua prática. Por causa disso, os narcotraficantes saíram daquela zona. Os narcos são muito supersticiosos, têm a Santa Morte e os seus santos. E os haitianos foram os únicos que conseguiram expulsar os narcos dessa zona porque eles têm medo do vudu.

L.M. – Sim, claro, é mais divertido. Além disso, eu pensei muito sobre isso quando um dos meus melhores amigos trabalhou em Madrid, no arquivo da CNT (Confederación Nacional del Trabajo, com um arquivo que junta documentos de inúmeros sindicatos). Eles têm todos os arquivos da guerra e antes da guerra e uma investigação que ele ajudou a fazer foi com os serviços de espionagem da CNT, pessoas que tinham duas missões. Por um lado, durante a guerra, foram as pessoas que passaram as linhas inimigas, espiando o outro lado, mas também faziam um pouco de polícia interna da CNT. Uma espécie de assuntos internos.

Foi uma investigação muito difícil porque já eram serviços secretos enquanto estavam a ser feitos, então havia pouca documentação. Mas, claro, eram pessoas muito duras, que fizeram coisas muito amorais, muito questionáveis. Torturas, prisões. Ele dizia-me que escrever sobre os heróis da guerra é fácil. Escrever sobre Buenaventura Durruti, que quase não tinha nem uma contradição entre o seu pensamento e a sua acção era mais fácil. Mas havia outras pessoas que eram muito duras. Para mim, isto é mais difícil, mas muito mais interessante.

E também tenho esta ideia de que a literatura não tem que ter uma moral. Sim, acho que tem que se posicionar, mas não é uma fábula que tenha de ter uma lição moral, no fim. A literatura de que mais gosto está cheia de claro e de escuro. A realidade é mais complexa do que simplesmente os bons serem muito bons e os maus serem muito maus. Um bom fim pode justificar muitas ações questionáveis.

L.M. – Gosto de terror desde que sou adolescente e vejo todos os filmes, os bons, mas também os maus, série B, tudo. Como gosto muito, para mim era mais fácil utilizar este género. Mas também acho que o género do terror tem algo de muito bom para os escritores, porque é metafórico, são tudo reflexões.

A Casa Assombrada é geralmente é uma metáfora de abuso sexual, às vezes da violência dentro das famílias. Os vampiros são uma metáfora da aristocracia, que chupa o sangue do povo. Os fantasmas, por exemplo, muitas vezes foram uma metáfora do trauma, de uma ferida que não se fechou, então volta e repete o mesmo de novo até que algo se feche ou se cumpra.

Acho que para os escritores isso é muito útil, porque permite contar muitas coisas, utilizar metáforas, utilizar um código que permite acrescentar leituras diferentes. Podes ficar no sobrenatural ou podes ficar pela parte política. Isso adiciona profundidade à obra. Além disso, acho que a história da zona já era uma história de terror. O que aconteceu no pós-guerra, nesta zona tão castigada por Franco, foi uma repressão mais forte do que noutros lugares, porque essa zona foi contrária à ditadura até ao final. Foi a última que caiu, depois de Barcelona, depois de Madrid. Foi a que mais aguentou, então quando ganhou a ditadura, a repressão foi especialmente dura ali.

Muitos homens, sobretudo homens, foram para o monte, lutar em guerrilha, escondidos na montanha. Muitos deles foram mortos sem qualquer sentença. Então eu pensava que todos os montes que envolvem a minha cidade e as montanhas, já estão cheios de fantasmas,Toda essa gente que foi executada ali, que nunca se encontrou, os seus corpos estão desaparecidos, e nunca se vão encontrar. Espanha é o segundo país do mundo com mais fossas comuns, depois do Camboja. Era um terror em si mesmo.

L.M. – Claro, eu acho que o terror, a ficção-científica e o fantástico, têm sido sempre um género menor. É verdade que vendia muito, como os livros de Stephen King, por exemplo. Os filmes de terror disponíveis em plataformas de streaming também são sempre os mais vistos, quer na Netflix, quer na HBO. Talvez seja essa popularidade que os torna em algo de segunda categoria.

Não lhes deram prémios importantes, nem a crítica, nem a academia, como se fosse literatura de segunda. Inclusive no cinema. Há poucos filmes de terror vencedores de Óscares, não?

Acredito que isto está a mudar um pouco, nos últimos anos. Em Espanha, por exemplo, onde não há tradição de terror, nem de ficção-científica, acho que está a mudar um pouco pela influência da literatura latino-americana. Lá, sim, os grandes escritores, como Borges, ou como Cortázar, escreveram ficção-científica fantástica ou até com o seu realismo mágico. Afinal… se Borges escreve algo deste género, como é que vão dizer que não é literatura de primeira categoria?

Acho que tem tido mais prestígio por esta influência. Em Espanha, deram o Prémio Herralde a Mariana Enriquez, um dos prémios mais importantes que há agora. Quando eu publiquei o meu livro em Espanha, houve gente que me disse: — “Não diga que é de terror porque vai vender menos, as pessoas não vão gostar, vão pensar que é pior.”

Penso que muito disso também tem a ver com políticas editoriais, porque, geralmente, os géneros estão mais misturados. Por pensar, por exemplo, em Cormac McCarthy… The Road é uma distopia, certo? Blood Meridian é realismo mágico, certo? O juíz é o demónio, fala muitas línguas, não envelhece…

Acho que estes rótulos fazem falta para a imprensa e para as pessoas encontrarem aquilo que procuram, mas sou da opinião que tudo se mistura e os géneros se misturam cada vez mais.

L.M.- Sim, eu gosto muito de Maria Judite de Carvalho. Em Espanha publicou-se Tanta Gente, Mariana e os Os Armários Vazios. Também gosto muito da Sibila e da Jóia de Família, da Agustina Bessa Luís, com os seus muitos personagens. Foi graças a uma amiga que consegui sair da obra de Pessoa e descobrir mais autoras femininas portuguesas.

O Alexandre Couto foi Editor do Shifter, trabalha actualmente como publicitário e colabora com diversas publicações.

Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.

Outros artigos de que podes gostar: