É manhã de domingo nas férias de verão. Talvez seja tarde para o pequeno-almoço, talvez esperes que os teus primos ou amigos, que dormem no quarto ao lado, acordem para descerem em conjunto e almoçarem. Em cima da mesa, junto a uma pequena televisão do jurássico, descansa a Playstation 2. A seu lado, uma folha A4 amarrotada, cheia de gatafunhos, leia-se cheats, e a já corriqueira capa de plástico azul. O CD já se encontra na consola. Basta carregar no botão, ouvir a engrenagem robótica assobiar a sua melhor canção, esperar que o disco não esteja riscado, rezar, meditar durante o loading, que parece infinito, mas sempre dá para “abanar o capacete”, e pegar por fim no Dualshock. Quem espera sempre alcança.

“Grove Street, home” é a frase que se prenderia na garganta de uma geração. GTA San Andreas nunca foi uma tentativa de escape fácil para uma realidade paralela em que o objetivo era descompensar todas as frustrações da pré-adolescência em rancorosas rajadas de tiros, homicídios de civis inocentes e fugas à polícia — pelo menos, não para mim. E, talvez, não para uma grande fatia dos jogadores do clássico da Rockstar Games. Não me interpretem mal, não ligava o San Andreas para cumprir religiosamente as regras de trânsito ou manter-me compenetrado na main storyline. Porém, ainda que a violência fosse um elemento primário ao jogo, e para muitos isso tenha as suas propriedades catárticas, não seria a única coisa que me fazia regressar. Para alguém como eu, que cresceu numa pequena aldeia no interior de Portugal, San Andreas representava uma fuga distinta, uma exploração.

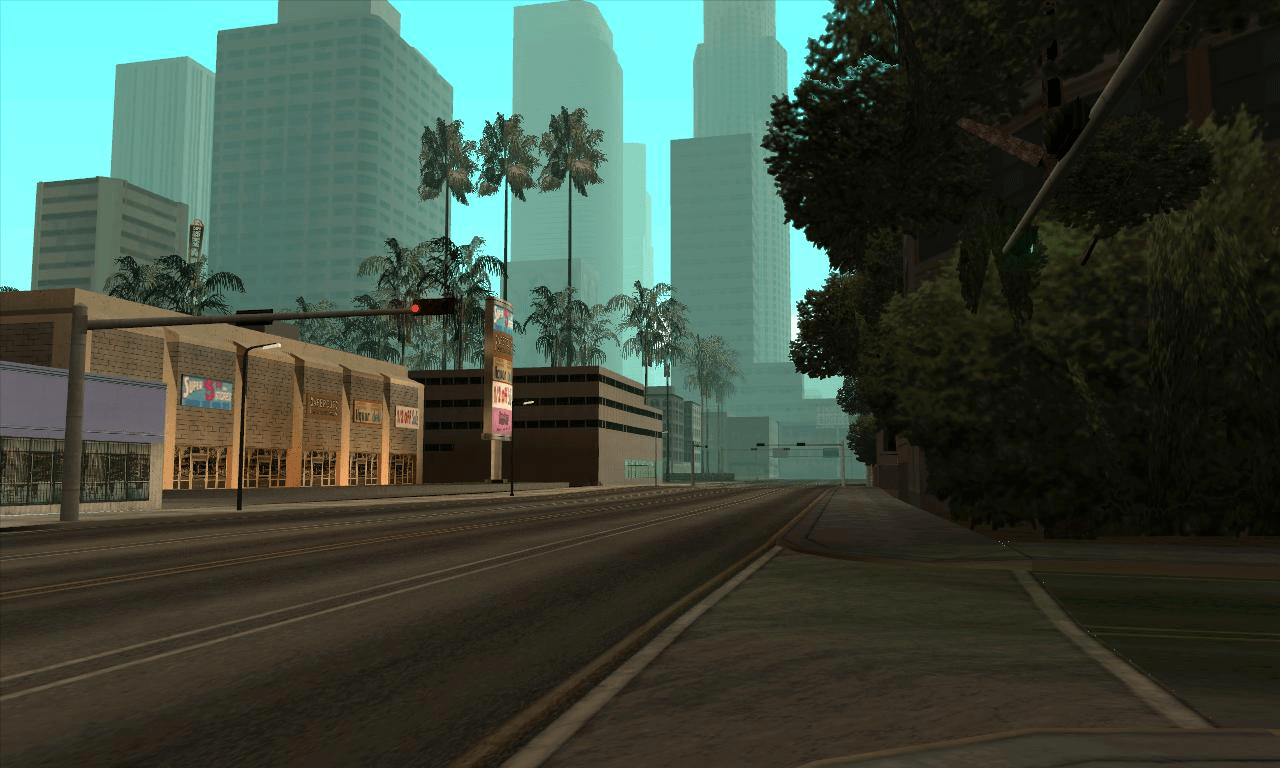

O “lugar” tem sido um dos temas mais dissecados neste titã do gaming. Com a popularização dos chamados “liminal spaces”, San Andreas passou a refletir, para muitos, um lugar memorial da pré-adolescência e mesmo da infância. Ultimamente, o jogo popular que tanto nos entreteve ganhou uma nova dimensão: o vazio. É frequente ver, em páginas de Instagram dedicadas aos tais “liminal spaces”, imagens das ruas do jogo vazias. Locais remotos sem vivalma; mas porquê?

A razão primária à fundação desta tendência permanece por apurar. No entanto, parece-me que o motivo se prende a um lugar de subjetividade, do prazer estético, da contemplação pacífica de um sítio familiar. Ver San Andreas daquela forma, não é apenas nostálgico, é, igualmente, desconcertante. Na monotonia inquieta daquelas imagens, de estradas noturnas vazias, longos vales cobertos pela neblina, becos, ruas envoltas em penumbra, onde pontuam pequenos postes de luzes, encontramos uma sensação de alívio e, ao mesmo tempo, de desespero e tristeza pelo tempo passado, um luto pela nossa infância. Aquelas ruas não são diferentes das nossas casas após um retorno terrivelmente solitário, das manhãs em que o almoço já não está ao lume, porque agora resta acordar cedo para um trabalho das 9 às 5, e não há férias de verão. Os primos cresceram, a PlayStation 2 descansa no sótão, a casa está vazia. Ainda assim, aquelas imagens remotas do jogo conseguem entregar-nos de volta àqueles tempos e passam, deste modo, a ilustrar algo diferente: um espaço da nossa memória, vazia, apagada. Antes, sopravam os ares de uma nova vaga musical, empurrada dos anos 90, que tomou balanço e rodava nos discmans e nos MP3s em batidas de N.W.A. e G Unit. It Was a Good Day, de Ice Cube, acompanhar-me-ia da clássica Radio Los Santos às festas de secundário e faculdade. E, do mesmo modo que essas músicas se eternizaram no eco da nossa memória, também os ambientes da cidade se embrenharam na nossa imaginação coletiva.

Desde a pandemia, habituámo-nos a conviver com o vazio. Para muitos da geração millenial e Gen Z, a COVID-19 coincidiu com os primeiros passos na nossa vida profissional. O lugar da novidade esbateu-se contra um liminal space à escala global. Era o fim da infância e da adolescência. A entrada completa na vida adulta e o fim da azáfama universitária. Em contraste, grandes cidades completamente vazias, o medo, o desconhecido, a solidão. As nossas gerações experimentaram a ocupação do vazio e isso manifestou-se na nossa forma de percecionar o mundo e projetou-se nas nossas memórias de infância. É frequente ver, ainda, em recantos das redes sociais, referências a liminal spaces em velhas séries de animação. Locais como Bikini Bottom, de Spongebob, mergulhada na penumbra e despida dos seus familiares habitantes aquáticos, Springfield, de The Simpsons, adormecida, Gotham, sem a sua habitual agitação, ou mesmo Manhattan, de Tom & Jerry, inóspita, noturna, desabitada. Poderá ser apenas mera suposição, mas este sentimento partilhado, de beleza, mas também de melancolia, de procura destes “não-lugares” pode ser ilustrado através daquilo que foi inicialmente definido por Richard Dawkins como “meme“. A palavra que tanto banalizamos nos últimos anos e que, na obra The Selfish Gene, Dawkins descreve, traçando um paralelismo ao “gene” na biologia, por pequenos fragmentos de ideias e cultura que se instalam na memória coletiva, sofrem pequenas alterações e se transmitem ao longo de gerações.

No meu caso, esse sentimento sempre existiu dentro de mim. Esse “meme”, à semelhança de um gene, sofreu mutações e materializou-se, com o passar dos anos, em novos interesses e apelos estéticos. Reencontro-o, por exemplo, nos filmes de Wong Kar-Wai, nas telas de Edward Hopper e De Chirico ou na série Atlanta de Donald Glover. É certo que, atualmente, se trata de um envolvimento diferente, talvez mais intelectualizado e menos sensorial, porém, parte do sentimento permanece em mim. Convivi com o mesmo quando me mudei para Lisboa e ia levar o lixo à rua durante a madrugada, ou quando, durante a pandemia, ia até à janela fumar um cigarro e fixava o olhar nas ruas vazias. Esta forma poética e, simultaneamente, visceral, de olhar para o que nos rodeia, serve também o propósito de exteriorizar um sentimento de alienação.

Regressando a GTA San Andreas, ao olhar, hoje em dia, para Los Santos entregue ao abandono e ao vazio é sinónimo de refletir sobre a nossa infância, momentos cheios de vida e ternura, e vê-los esvaziar-se pelo ar, em rodopio sem norte, como um balão sem nó. É olhar para as manhãs de jogatana e ver que caiu nelas uma súbita e implacável noite.

Quando penso nessas alvoradas de verão que passava a jogar San Andreas, não recordo apenas os momentos-chave da história, a chegada de CJ, a fúria do Big Smoke porque “ALL WE HAD TO DO WAS FOLLOW THE DAMN TRAIN”, lembro-me, igualmente, da sensação do jogar nos meus dedos. De sentir aquele universo entre as minhas mãos, a sensação háptica: amolgar dos carros, os pneus das bicicletas a deslizar no asfalto ou a inércia da jetpack. Lembro-me de tudo isso como se o tivesse experimentado. Do mesmo modo que me recordo nitidamente de ir para a rua jogar à bola contra a parede em pedra do vizinho, de ouvir o assobio dos meus amigos a chamar-me para sair numa noite quente de verão. Tenho a sorte de dizer que pensar em infância, para mim, é pensar em liberdade. Liberdade de escolha. Da possibilidade de optar entre ficar a jogar nem que por uns breves ou descer as escadas.

A mesma sensação de arbitrariedade era projetada no ato de jogar e recordo-me de, talvez inconscientemente, me alimentar dessa ilusão de escolha. Aquilo que fazia no jogo dizia algo sobre mim no momento e gosto de pensar que, até certo ponto, o meu método (em parte) de jogar San Andreas reflete (também em parte) a minha personalidade num tempo em que fixava o meu olhar nos horizontes das paisagens de Bone County e nos vales de Fern Ridge, em que pegava num carro e esperava pelo anoitecer para ir até aos sítios mais remotos daquele universo, em que percorria vales e montanhas, e me alimentava da solidão. Ter a possibilidade de o fazer era, para mim, o maior deleite. O que me trazia felicidade, no fundo, era a possibilidade de escolher. Da mesma forma que, em quase tudo na vida, prefiro o caminho ao destino. Prefiro a antecipação, a estrada até ao jantar, os trailers, antes do filme.

Na altura, tinha liberdade, mas faltava-me, é certo, emancipação e agência. San Andreas foi o primeiro jogo sandbox que joguei e, talvez por esse motivo, sinto que tenha sido uma incubadora ao meu livre-arbítrio. Quantos de nós na adolescência não demos por nós a pensar que quando tirasse a carta, circularia livremente e percorreria quilómetros sozinho a fazer o que bem me apetece. E, agora, em adultos, andamos em transportes públicos e ficamos por casa ao fim-de-semana. San Andreas tornou-se um eco desses sonhos apagados da infância e, talvez por isso, seja impensável reencontrarmos nele algum tipo de conforto.

Para mim, San Andreas tornou-se um lugar de solitude meditativo que aprendi a respeitar e que trouxe comigo para a vida adulta. Uma meditação tarkovskiana em que o tempo, tal como almoço naquela manhã de domingo, pode esperar.

Miguel Rico é doutorando em Ciências da Comunicação na especialidade de cinema e televisão pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em audiovisual e multimédia pela Escola Superior de Comunicação Social. É argumentista, crítico de media e trabalha no departamento de conteúdos da SP Televisão e SPi.

Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.

Outros artigos de que podes gostar: