A privacidade não tem a ver com termos algo a esconder ou não. Tem a ver com o nosso direito à individualidade, ou seja, a sermos nós próprios sem sermos julgados pela nossa diferença. Isto é o que Snowden diz, uma afirmação que me ficou na memória porque me ajudou, por fim, a compreender esse conceito abstracto que é o da privacidade.

Com a proliferação das redes sociais, plataformas de chats e outros serviços digitais, a ideia de privacidade alterou-se radicalmente. De repente, passámos todos a estar ligados, inclusive àqueles colegas de trabalho que provavelmente nunca mais iremos ver ou com desconhecidos que conhecemos só da net. Partilhamos momentos e pensamentos que, noutro contexto, guardaríamos só para nós e expomo-nos como nunca nos expusemos. Se, por um lado, as redes sociais permitem uma exposição que pode ser positiva para ideias marginalizadas ou projectos de iniciativa comunitária, por outro, pode normalizar comportamentos sociais duvidosos.

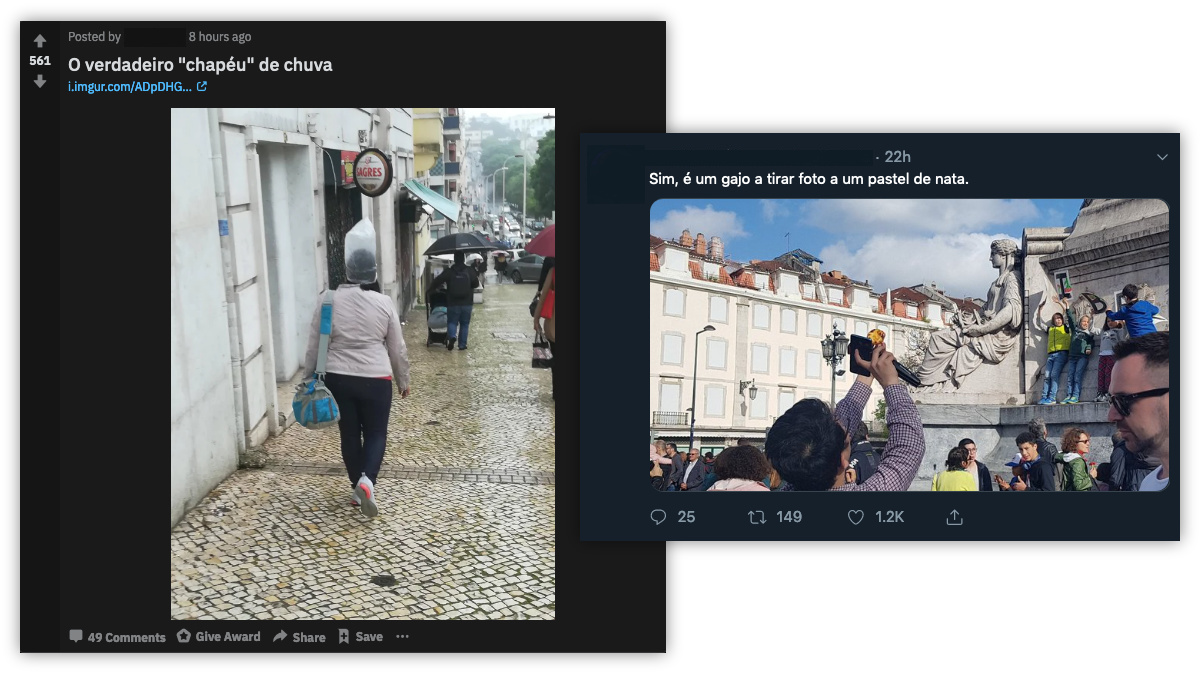

O poder que cada indivíduo ganhou com um perfil numa rede social e uma câmara no bolso é difícil de quantificar, mas hoje em dia corremos o risco de ser fotografados no espaço público e de essas imagens acabarem partilhadas online sem o nosso consentimento e provavelmente sem nos apercebermos. Seja para ridicularizar um comportamento que achamos sair de uma ‘norma social’ ou para reprimir uma determinada atitude, estas partilhas tornaram-se uma nova forma de justiça social que pode ser perigosa e representa uma invasão de privacidade.

Acho que toda a gente deveria poder fazer o que lhe apetecesse, sem correr o risco de vir a ser gozado na internet com uma foto que nem ele deve saber que lhe foi tirada. Preocupa-me que possamos ser fotografados em situações invulgares do ponto de vista social mas que não apresentam qualquer violação de uma lei. E, se pensarmos, é recorrente vermos partilhas de situações caricatas na rua, no metro, numa esplanada… , seja porque estamos a fotografar um pastel de natal ou porque nos vestimos contra as “normas” que alguém decidiu estabelecer. Mas um dia podemos ser nós os visados nessas imagens virais e “criticadas” nas redes sociais.

O direito à imagem é um assunto sério, que não deve ser confundido com o direito autoral do fotógrafo. São dois direitos distintos, exercidos por pessoas distintas e se o segundo consegue ser mais facilmente combatido através de algoritmos ou da denúncia de um post, o primeiro torna-se mais complicado de monitorizar sem recurso a tecnologias controversas como o reconhecimento facial. A cara de um indivíduo não pode ser exposta sem o consentimento dessa pessoa, a não ser em casos muito particulares como os fins jornalísticos ou no caso de se tratar de uma personalidade com notoriedade política, por exemplo.

O Código Civil português é claro neste aspecto: a pessoa pode ser fotografada e essa fotografia pode ser reproduzida sem o seu consentimento desde que para fins não comerciais e desde que “assim o justifique a sua notoriedade, o cargo que desempenha, exigências de polícia ou de justiça, finalidades científicas, didácticas ou culturais, ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugares públicos”. Quanto a este ‘enquadramento em lugares públicos’, a lei também é clara: o objecto central da fotografia tem de ser o local público e não a pessoa.

Ou seja, termos uma câmara no bolso não nos dá o direito de fotografar os outros, meter nas redes e criar um viral. Em eventos, por exemplo, é comum no momento da compra do bilhete autorizarmos que a nossa individualidade possa ser fotografada e ou filmada nesse certame, sendo que só em alguns casos nos é dada a opção de rejeitar (como no conferência da Creative Commons). Acho também que os comportamentos que são considerados “marginais” devem ser resolvidos no local e/ou com as autoridades competentes, e fazê-lo em praça pública é quase como que um recuar perigoso no tempo.

Um artigo de opinião no New York Times, assinado por um professor de direito e outro de filosofia, Woodrow Hartzog e Evan Selinger, respectivamente, acrescenta outro ponto de vista pertinente: a memória humana é limitada e isso permite-nos não ter registo das pessoas com quem nos cruzamos diariamente. “Estamos constantemente expostos em público. Contudo, muitas das nossas acções desaparecem na obscuridade. Por exemplo, lembram-se dos rostos dos desconhecidos que estavam na fila na última vez que foste a uma farmácia comprar medicamentos? Provavelmente não. Graças à memória limitada e às normas contra olhar fixamente, essas pessoas provavelmente também não se lembrarão de vocês”, escrevem os especialistas, destacando a importância da obscuridade para a privacidade individual.

“As ameaças à nossa obscuridade estão a aumentar porque a tecnologia está a tornar as nossas informações pessoais fáceis e baratas de agregar, arquivar e interpretar.” Woodrow e Evan argumentam que a obscuridade é necessária não só para o nosso bem estar, como também para as nossas relações mais íntimas, para o nosso desenvolvimento pessoal e até para a Democracia porque nos dá uma maior sensação de liberdade para que nos possamos expressar, por exemplo numa manifestação política. O artigo pode estar protegido por paywall mas é daqueles que vale a pena ler.

You must be logged in to post a comment.