Não é segredo nenhum que quero bater lá em cima (ding, ding, ding) nos cinquenta livros lidos este ano, mas não vai ser esta meta a impedir-me de continuar a leitura de calhamaços. Até porque em 2024 e devido à minha amizade recente com o João Zamith, comecei a apreciar os calhamaços como um formato próprio, mesmo quando o enquadro dentro do romance. Vamos a algumas considerações.

Antes da teoria, um pouco de praticidade. O calhamaço é um problema logístico. Para além de convocar olhares suspeitos de quem lê em transportes públicos, corre-se o risco de ocupar mais espaço da mala, mochila ou, no caso de serem hipsters, tote-bag, com o vosso calhamaço do que o resto da parafernália toda que levam convosco. Na praia, é óptimo para servir de pisa-papéis para a toalha, mas na cama, sobretudo para quem usa óculos, é um perigo, um acidente à espera de acontecer. Pelo menos, foi isso que me aconteceu quando o Don Quixote me caiu em cima depois de tentar continuar a lê-lo já próximo de adormecer. Ainda assim, não sei se estas características relacionadas com o seu tamanho justificam a solução samurai de cortar um grande calhamaço em vários livros pequenos, algo que já vi acontecer muito com A Piada Infinita do David Foster Wallace.

Calhamaços, sim, mas o que é um calhamaço? Fiz esta pergunta aos companheiros de leitura que acumulo no Twitter para tentar encontrar uma baliza formal. Na minha cabeça, acima de quinhentas páginas já se pode chamar um calhamaço — mas não será um livro de quinhentas páginas apenas um formato intermédio entre mero romance e autêntico calhamaço? Não deveria este termo ser reservado a livros que operam acima de seiscentas páginas?

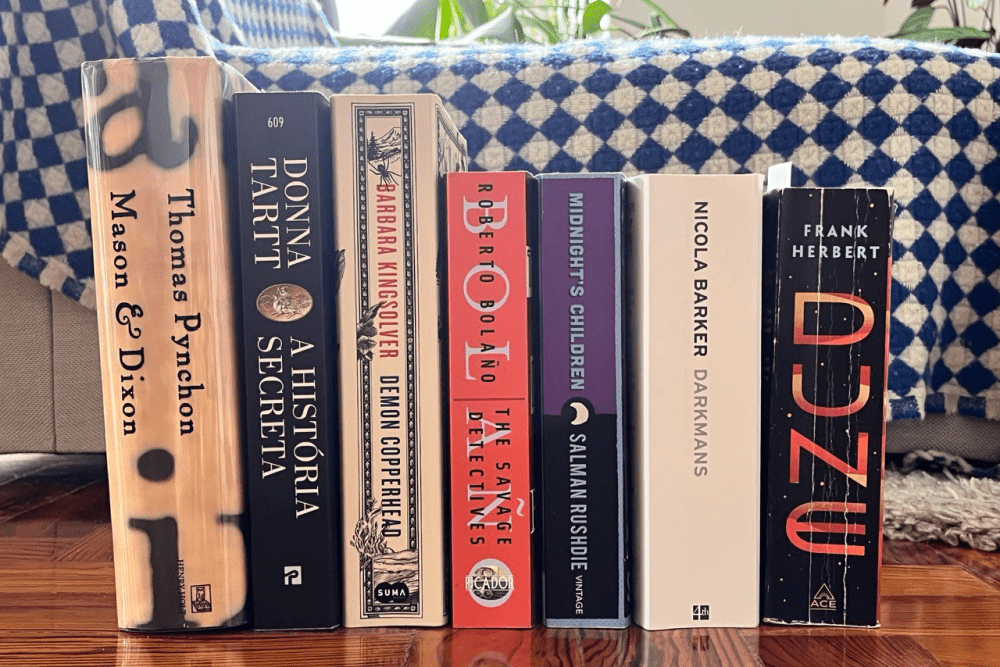

Pessoalmente, não faço ideia, prefiro manter esta visão de que quinhentas páginas adiante já se pode considerar um calhamaço, mas senti algumas das energias mais densas a chegarem de livros que ultrapassam em muito essa marca. De todos esses, não vale a pena fingir que não fiquei impressionado acima de todos com o Darkmans da Nicola Barker, a destacar-se de todas as minhas outras vinte-cinco leituras deste ano até aqui pelas suas volumosas 838 páginas.

De que é que serve um calhamaço? Para quê escrever em muito algo que se podia escrever em pouco? As possibilidades de resposta devem ser quase infinitas, mas para mim tem tudo a ver com a operação que este formato permite — ou as operações dentro das operações, vá.

São muitos personagens. São muitas pessoas e com um bocadinho de mão naquele acto infinitamente neurótico que é a escrita, são muitas páginas para fazer estas pessoas dançarem ao som da inspiração autoral e das suas decisões estéticas. Isso transforma a jornada com o protagonista de Demon Copperhead (lido em Janeiro deste ano), numa vivência de anos, em momentos de grande ternura e outros de grande melancolia. Também transforma o exercício linguístico de contaminar a prosa em inglês moderno com inglês arcaico, num certo dosear gradual que exige um pulso firme, mas que nos permite entendê-lo enquanto opção conceptual, como no Darkmans da Nicola Barker (lido em Maio deste ano). Ajuda-nos a blindar as diferentes frequências filosóficas dos personagens, assim como a obter sucessivas provas do seu comportamento, como a Donna Tartt faz n’A História Secreta (lido em Março deste ano). Acredito que este exercício seja explorado de forma ainda mais obsessiva no Ducks, Newburyport da Lucy Ellman, que ainda não li, mas muita vontade me dá de pegar nele. O volume de pergaminho disponível desbloqueia possibilidades muito ambiciosas, porque opera com segmentos mais pequenos como engenhos para força motriz.

O Darkmans impressionou-me muito porque fez um truque que me lembro bem de ter encontrado na Idade da Razão do Sartre, livro que li na adolescência por recomendação do meu avô e para me sentir alto intelectual e da qual recordo sobretudo como matar cães fofinhos no leito do rio (natural que traumatize), e que foi a primeira instância que vi de muita informação a ser debitada sobre um personagem para que ela tenha logo uma imagem muito delineada de si mesma dentro da tua mente. Este tratamento dado às personagens leva a que o seu inevitável contacto, muitas vezes já previamente anunciado, tenha algo de colisão entre dois mundos — o que nós leitores, gulosos, gostamos.

Entretanto, vim a aprender que o verdadeiro fenómeno destas trocas de personagem é que elas acrescentam tensão com muita naturalidade. Sempre que mudamos de ângulo, ficamos mais curiosos com o que deixamos para trás. O Dune faz isto bem com os apontamentos da Princesa, mesmo quando não é bem aquilo de que estou a falar neste exemplo. Um calhamaço não tem de fazer sempre isso, mas com aquilo a que chamo de forma cómica a grande ensemble, um largo elenco de personagens, é muito mais fácil fazer pivots interessantes, emparelhar o inesperado e trabalhar as dinâmicas de feitio como nos ensina o formato da sitcom e, claro, o que dizia no parágrafo acima de juntar personagens previamente apresentados para maior curiosidade acerca do que irão fazer agora que estão juntos.

Com isto dito, eu odiei aquele Dickens que tive de ler para Arte do Romance, mas sobretudo pela cara podre do autor ao tentar convencer de que não mudou de ideias acerca do Boffin a meio, mas pronto, essa decepção só foi tão grande porque foi suportada por cerca de novecentas páginas. A verdade é que aconteceu o oposto do que esperava, o que descobri sobre o Dickens fez-me gostar mais dele, dicas tão disparatadas como saber que curtia de ler tudo até o mais sensacionalista e de baixa cultura, que curtia de atravessar a cidade a pé num ritmo acelerado, e que tinha efectivamente trabalhado numa fábrica antes da adolescência. Acredito que vá gostar muito dos seguintes dele em que pegar porque o cota tem aquilo que eu respeito acima de tudo num autor, a capacidade de insuflar de personalidade as suas personagens, ao ponto de lhes dar os nomes mais estúpidos.

Agora escrevo textos sobre livros da posição de autor, mais até do que a posição de cepticismo técnico que vem com já ter dado aquele curso de storytelling pelo menos vinte vezes, já consigo ver o esqueleto dos conceitos em cada pedaço de criação. Isso traz-me várias coisas, mas interessa-me sobretudo o respeito pela forma. Esta ideia de que as possibilidades são infinitas quando eu estiver a trabalhar sobre um calhamaço. Deve ser um prazer tão grande desligar a noção das palavras escritas e das aproximações mentais ao total de palavras para ver o documento tornar-se apenas uma prova da minha própria vida, alimentado pelas minhas ideias, pelos meus dedos, por este macbook azul escuro onde os livros começam (e tantos, em epub, se acabam).

Da perda do computador anterior perde-se também um documento que acarinhava muito e à qual regressava com frequência para pensar no que leria a seguir quando acabasse a presente leitura. Chamava-se RED, numa piada idiota com a fonética de read, no passado. Tinha lá apontados bons pós-modernistas para impressionar o meu mentor das leituras mais malucas (eram sobretudo dicas dele, na verdade), alguém que já ocupa demasiado espaço mental no meu dia a dia, mas que pelo menos me responde aos emails numa manobra de grande paciência e que, pronto, mostrou-me o seu gatinho fofinho.

Era aos pós-modernistas que queria chegar, um bando de artistas que adora um calhamaço. Ao ver o reality-show dos franceses do imobiliário na Netflix, deparei-me com o uso que dão ao vocábulo francês “volume”, algo que usam como adjetivo para caracterizar boas áreas. Ora, pirata como sempre, não consigo deixar de associar a ideia deles de volume ao tamanho dos livros que estou interessado em ler.

Só para vocês verem, um dos poucos pós-modernistas grandalhões que li durante os meus vintes, foi o V do Pynchon, um livro que me exigiu meses de dicionário e de Pynchon Wiki só para conseguir navegar o enredo, ainda sem me aproximar as reflexões historicistas a que o autor almejava. Agora só do Pynchon ainda tenho para ler o Mason & Dixon (o tal que comprei em primeira edição por oito dólares numa livraria em Hollywood), outro livro cujo inglês-arcaico vai exigir muita Pynchon Wiki, e aquele pai de filhos gostosão que espero que alguns amigos de Twitter queiram ler comigo já próximo ano — falo, obviamente, do Gravity’s Rainbow.

Para além destas sugestões, tenho outras duas do patrão ainda em falta — JR do Gaddis, The Sot-Weed Factory do John Barth. Sozinho, cheguei a uma data delas também, como o You Bright and Risen Angels do Vollmann e o Underworld do DeLillo. É fascinante como o DeLillo já parece um autor de ritmo lento, fruto das páginas com prosa tão densa que apetece saborear em busca de quais os ingredientes responsáveis por um sabor tão forte na página, fico curioso com o seu registo dentro de uma obra mais longa.

Acho que a minha salvação este ano tem sido o facto de que o meu amor por calhamaços só pode ser comparável por aquilo que chamo de baby-books, livros pequenos cujo impacto da sua leitura não faz justiça ao tamanho que têm. Dois dos meus livros favoritos já entravam nessa categoria — O Jogador, do Dostoievski, assim como o Pedro Páramo do Juan Rulfo. Este ano, quando nem estava tão virado para a ficção científica quanto isso, tropecei na obra A Invenção de Moral, do Adolfo Bioy Casares. Mais uma vez, é incrível como a ficção oferece a possibilidade de fazer algo tão elástico como no romance, em que tanto livros XL podem ter características tão louváveis como livros XS. À minha espera na pilha dos livros que têm de ser lidos, tenho vários que entram dentro deste critério, como o Wide Sargasso Sea da Jean Rhys e o Bonjour Tristesse da Françoise Sagan.

Agora que escrevi isto tudo, falta só uma conclusão boa — algo como tenho de parar para ir ler porque estes livros precisam de muita dedicação para mandar abaixo a sua contagem de páginas, mas a verdade é que a minha escrita promete ser a maior inimiga das minhas leituras nos próximos — sobretudo com um segundo romance para reescrever depois da morte por café leite derrubado pelo gato do meu MacBook anterior.

Quando tweetei que o melhor que podia fazer pela minha escrita era continuar a ler, não estava a gozar — a quantidade de sublinhados, secções destacadas a marcador fluorescentes e cantos de página dobrados para encontrar os momentos onde delirei com a qualidade da prosa continua a ser o único motivo que me leva a escrever. Gosto tanto desta merda, é provável que alguém vá gostar das minhas.

Antes de me apartar dos meus queridos leitores, fica uma reflexão sobre como a língua portuguesa nos dá estes vocábulos estrondosos, como é o caso de calhamaço. Em inglês, sugerem-me que use tome, mas tome para mim é logo uma unidade em si mesmo, uma parte de um livro maior que teve de ser dividido como os pobres livros guilhotinados por motivos de tornar a leitura mais fácil. Quando vamos para termos como magnum opus, apesar de termos um certa sensação de grandiosidade do conteúdo face à obra do autor, não fica um comentário ao tamanho do livro.

Como não consigo acabar assuntos sem correlações disparatadas ou desnecessárias sobre a internet, nada como garantir aos entusiastas de calhamaços que somos nós que estamos a equilibrar as leituras do mundo — por cada tweet (mesmo com o alargamento para 280 caracteres) e por cada post de Instagram (onde sou avisado de que já me estiquei além do que devia sempre que chego ao quinto parágrafo de uma breve consideração), nós lemos estes monstrengos narrativos e linguísticos, devolvendo ao nosso cérebro um pouco de concentração e a estas redes sociais tóxicas um pouco de tempo offline.

O Alexandre Couto foi Editor do Shifter, trabalha actualmente como publicitário e colabora com diversas publicações.

Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.

Outros artigos de que podes gostar: