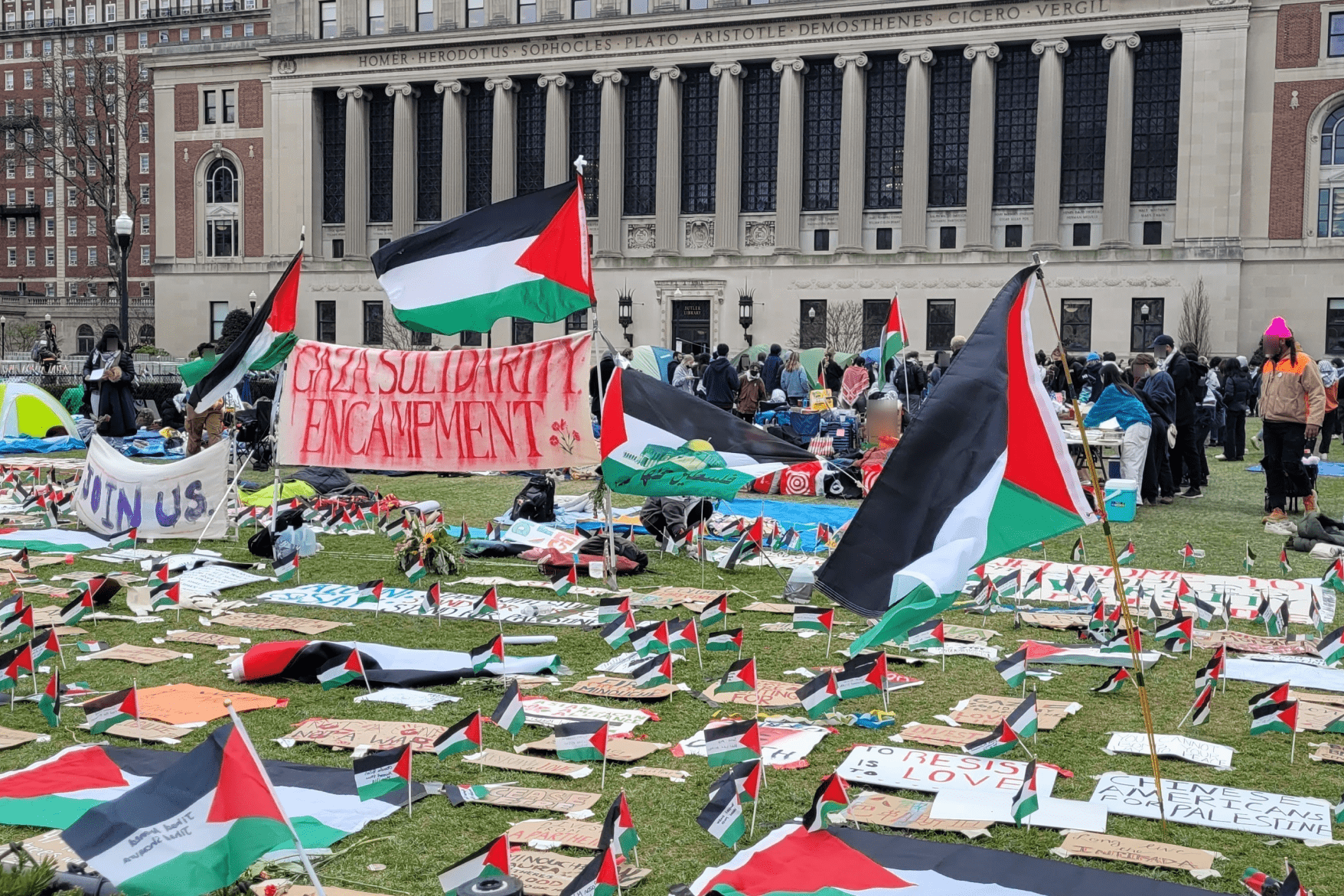

Desde meados de Abril que as Universidades – primeiro nos Estados Unidos da América e depois um pouco por todo o mundo -, se tornaram num dos mais mediáticos locais de protesto contra o genocídio em curso na Palestina. Os campus de algumas universidades norte-americanas já desde Novembro que eram palco ocasional para protestos contra a ofensiva militar de Israel, mas só recentemente o escalar dos acontecimentos fez com que a atenção mediática se voltasse para as universidades. Foi no dia 17 de Abril, mais precisamente, quando a reitora da Universidade de Columbia foi chamada ao congresso para responder às acusações de anti-semitismo no seu campus, que a tensão entre manifestantes e as autoridades se tornou impossível de ignorar – até pelo perfil institucional em que a discussão começou a tomar.

Chamada por congressistas republicanos, Nemat Shafik, não foi a primeira reitora a ser chamada a depor. Em dezembro de 2023, já Claudine Gay, a primeira reitora negra da Universidade de Harvard, Elizabeth Magill, presidente da Universidade da Pensilvania, e Sally Kornbluth, presidente do MIT, tinham sido chamadas a responder a uma acusação semelhante: de permitirem que o anti-semitismo entrasse no campus à boleia dos protestos contra a ofensiva militar de Israel. Em 2 dos 3 casos, perante uma defesa vertical da liberdade de expressão e a rejeição das acusações, as líderes das instituições académicas viram-se envoltas em grandes controvérsias que acabaram na sua demissão.

Magill foi a primeira a ceder à pressão e abandonar o cargo, o que fez soar os primeiros alarmes sobre a perda da independência das universidades perante o poder político. Já Claudine Gay foi a segunda, num caso com contornos ligeiramente diferentes. Depois de resistir à polémica inicial em função das suas declarações, Gay foi alvo de acusações de plágio, vistas por muitos como uma encenação forçada com o único objectivo de a tirar do lugar onde nunca antes uma mulher negra tinha chegado. Entre as três mulheres, líderes das instituições académicas ouvidas, apenas Sally Kornbluth, que é judia, permaneceu no cargo depois da audição. O que não significa que não tenha sido alvo da pressão de activistas pró-Israel.

Esta sequência de acontecimentos – entre Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024 – pode agora parecer desligada da narrativa corrente sobre os protestos de Abril, mas é fundamental para os perceber. Não só num sentido prático, de perceber as tensões em jogo e as ferramentas usadas por cada lado, como num sentido político, bem revelador do espaço da importância dos protestos nas Universidades: ao ponto de audições no congresso valerem a demissão dos seus directores e presidentes. Algo reminiscente dos tempos do McCarthismo, em que demonstrar qualquer simpatia pela ideologia comunista valia a professores e directores a exclusão dos seus locais de trabalho, como lembrou em entrevista à CNN, Allison Frank Johnson, professor de história em Harvard. A entrada da polícia no campus da Universidade de Columbia na noite de 17 para 18 de Abril parece ter sido o expediente encontrado pela sua reitora para escapar às acusações de inação que provavelmente a pressionariam até à demissão. As narrativas em torno dos protestos, depois alardeadas por exemplo pela NYPD [New York Police Department], feitas de muita especulação, poucos factos e alguns momentos de rídiculo – como aquele em que mostram uma pequena enciclopédia como se tratasse de um livro de incitação ao terrorismo – são exemplares das relações e dinâmicas de violência; e o facto de só parte dessa violência estar respaldada pela lei não pouco nos diz sobre a sua moralidade, apenas sobre a sua normatividade. Uma normatividade difícil de compatibilizar com os factos.

É que se, genericamente falando, a acção da polícia contra os manifestantes é retratada como justificável pelos danos causados, uma análise diz-nos que dos 553 protestos entre 18 de Abril e 3 de Maio, 97% não causou qualquer dano sério; por outro lado, em Gaza, espaço para o qual os protestos procuram chamar à atenção, toda a normal actividade escolar foi alterada. Mais de dois milhões de pessoas foram obrigadas a deslocar-se das suas moradas habituais, as 12 universidades foram total ou parcialmente destruídas e mais de uma centena de pessoal docente, incluindo presidentes e reitores, foi morto por ataques das forças israelitas. Só desde 7 de Outubro. E já no passado a destruição sistemática de instituições de ensino, de ministérios até escolas, foi uma evidência denunciada.

Por isso, quando se diz que as escolas não são local de protesto, em defesa de uma certa ordem das coisas e do normal funcionamento das instituições, deve-se, seguindo a mesma lógica de ideias, dizer que as centenas de espaços habitados por milhões de pessoas não deviam ser local para uma guerra. Esta constatação, de resto, tem respaldo nas resoluções das Nações Unidas que foram vetadas por parceiros de Israel, nos apelos completamente ignoradas pelo seu governo, numa sequência de acções que provou a fragilidade do direito internacional, e da institucionalidade, na resolução deste conflito que se arrasta há dezenas de anos. E que fez com que para os jovens, estudantes, a ocupação dos espaços de ensino – e de debate – fosse visto como um último recurso, na tentativa de chamar à atenção para a insanidade do que se tem passado às mãos da única democracia do médio oriente.

Uma questão de tradição e ética

A ideia de que as universidades não são local de protesto é facilmente refutável. Há registos de protestos tão distantes quanto os registos das primeiras universidades e, em todos estes, o espaço é visto como a última trincheira dos estudantes e de amplificação da sua voz. O único espaço onde podem convergir sem estar à mercê das forças do estado. E onde se podem juntar para se fazer ouvir. Como nos mostram dezenas de exemplos da história, as universidades são não só locais de protesto, como um local privilegiado para tal. E um local altamente moldado por estas dinâmicas. O próprio termo Universidade, para além do uso corrente que designa uma instituição de ensino superior – definição propositadamente desprovida de qualquer sentido político – deriva de uma expressão latina que dá enfâse à dimensão comunitária destas instituições. Locais de descoberta, de conhecimento, de debate e de encontro, as universidades não poderiam não ser espaços de protesto e de política.

Sem cair na tentação de elencar as centenas de momentos históricos em que nos campus nasceram ou resistiram movimentos políticos importantes, olhemos para exemplos marcantes. De Maio de 68, por exemplo, até ao caso recente da Universidade de Bogazici, na Turquia – umas das instituições académicas que durante anos manteve a sua independência, resistindo à nomeação de directores indicados pelo governo. Passando por Hong Kong, onde estudantes em protestos montaram ocupações em faculdades. A diversidade dos casos é imensa, e bem demonstrativa da forma como todos os espectros políticos veem na universidade um local de protesto em potência. Em sentido contrário, também a resposta da Universidade (ou do estado, na universidade) exprime muito bem o tipo de relação e liberdade que os poderes políticos pretendem ou não consagrar. Em Portugal, para darmos um exemplo próximo, a discussão sobre a condição de Timor Leste e das condições a que estava sujeito o seu povo sob ocupação passou pelo espaço académico, onde se criaram espaços para debate e denúncia, algo que hoje parece impensável.

De igual modo, olhar à tradição académica nos Estados Unidos na América, onde todo o movimento de protestos começou, mostra-nos que a ocupação das universidades é um instrumento político recorrente. E que reflecte as dinâmicas de poder que lhe subjazem. Recentemente, e desde a entrada da polícias no campus que a comparação com os anos 1960 e o McCarthismo tem sido a mais evidenciada; à data, como descreve este artigo do Harvard Crimson, os motivos dos estudantes eram vastos (tal como são hoje) mas ancorados sobretudo na rejeição da guerra do Vietnam, e o comunismo foi usado como subterfúgio para justificar actos de repressão, como despedimentos ou prisões. Esta comparação mostra-nos, historicamente, como é quase natural que a questão israelo-palestiniana ocupe os espaços universitários. E mostra-nos de igual modo que não é inédito que esses protestos se percam muitas vezes em acusações sumárias; neste caso de anti-semitismo, defesa do terrorismo, ou outras que tais, que rapidamente afastam o debate do essencial – Shibboleths como lhes chama Zadie Smith no seu mais recente ensaio para a New Yorker. Se hoje é comum ouvirmos apelidar os estudantes que ocuparam os campus de anti-semitas, a própria história recente dos protestos em universidades, mostra como essa confusão não começou com os ataques do Hamas a 7 de Outubro, nem em solidariedade com a centena de reféns que ainda hoje estão retidos.

Em 2015, na Universidade da Califórnia, a diferença entre anti-semitismo e anti-sionismo gerava um debate aceso. Em causa estava, na altura, a adopção da definição de anti-semitismo do Departamento de Estado Norte-americano, algo a que organizações estudantis como a Jewish Voice for Peace e Students for Justice in Palestine se opunham – um caso exemplar das tensões entre os poderes estatais, instalados, e os movimentos que se nascem no seio da comunidade estudantil – em que a administração universitária acabou por ceder aos primeiros.

A história da relação entre política e universidades é longa, e, como vimos, uma espécie de reflexo ou uma derivação de outras lutas institucionais. Negá-lo é, desde logo, negar o papel político dos estudantes, mas também do conhecimento que estes produzem, da liberdade que se exercita nesse empreendimento. E negar o papel que a política tem em qualquer comunidade em que pessoas de diferentes origens convirjam. Como explica no livro We Demand: The University and Student Protests, Roderick Ferguson, as lutas nas universidades no século passado foram fundamentais para a criação e a consagração de direitos, especialmente para as minorias, desprovidas de outros espaços onde pudessem reinvindicar as suas agendas. E a negação desta relação genealógica entre a Universidade e o que a envolve é, de resto, o culminar de um projecto de despolitização da Universidade, que o autor aponta ao neoliberalismo, que em nada representa as forças que nela confluem nem os resultados que foram historicamente obtidos.

“Podemos entender os movimentos estudantis como esforços para ilustrar as ligações entre os sistemas de poder que surgiram entre a academia, o governo e as corporações.” – diz-nos. Uma perspectiva que convoca outro olhar sobre os protestos que temos visto. E que nos ajuda a perceber os seus horizontes, limites e o balanço de forças que está em jogo, não só agora, mas em todo o processo histórico que lhes precede. Como vimos as disputas em torno do limite do anti-sionismo e da confusão com o anti-semitismo não são novas, mas como escreve Zadie Smith, não será isso uma distração do fundamental? E, em si mesmo, uma forma de diminuir e descredibilizar os protestos? Qual o peso destas questões quando comparadas com as dezenas de milhares de mortos de que vamos tendo relatos todos os dias?

Estas questões não servem para desculpabilizar excessos que possam ter sido cometidos nos protestos, actos violentos, desmedidos, desproporcionais. Servem antes para que possamos pensar novamente sobre o que significa o normal funcionamento das instituições – e até que ponto é suposto defendê-lo enquanto dezenas de milhares de pessoas vêm a sua vida ameaçada por instituições no normal decurso das suas operações, mostrando as claras limitações do direito internacional e do espírito progressista que supostamente reina nas democracias liberais – e se tornou o epicentro dos currículos universitários. De resto, o apelo genérico à não-violência, por muito bem intencionado que seja gorado à partida, quando falamos de protestos contra uma guerra; a não ser que, mais uma vez, a lógica se estenda para pedir a Israel uma ofensiva não-violenta. Algo que nunca ouvimos, apesar da desproporcionalidade subjacente aos planos que vão sendo alardeados e que passam por obrigar a êxodos em massa de zonas civis, criar zonas de exclusão onde qualquer pessoa que passe corra o risco de ser morta ou atacar infraestruturas civis em caso de suspeita da presença de terroristas, tudo em nome do objectivo difuso de destruir o Hamas.

Do mesmo modo, também o ambiente académico no seu normal funcionamento das instituições não é desprovido de violência. Se a entrada da polícia nos campus é o exemplo mais óbvio, mas dificilmente debatível pela forma como é enquadrado como o único momento de violência, existem outros exemplos interessantes. A imposição de uma definição contestada pela comunidade estudantil é um exemplo paradigmático mas há mais, e notórios: a suspensão indeterminada do grupo Jewish for Peace na Universidade da Califórnia, fruto da classificação pela ADL (Anti-Defamation League) deste grupo como anti-semita, em mais uma equivalência entre anti-sionismo e anti-semitismo que, à data, foi contestada até no seio do grupo pelo paradoxo óbvio de a acusação se dirigir a um grupo de judeus (também o grupo IfNotNow foi alvo de semelhantes sanções). Ou a suspensão da Professora Jodi Dean, depois de publicar o artigo Palestine Speaks For Everyone que lhe valeu investigações por, cito, “poder fazer sentir inseguro algum aluno no campus”. E, na Europa, os sucessivos casos que vão sendo reportados da Alemanha, como o cancelamento do convite a Nancy Fraser para uma passagem na Universidade de Colónia depois de assinar, em conjunto com cerca de 400 filosófos uma carta conjunta em defesa da palestina, que gerou uma onda de solidariedade que levou artistas como Jonas Staal e China Mieville a recusar convites e nomeações da DAAD (German Academic Exchange Service); ou, mais recentemente, o impedimento de Yanis Varoufakis de entrar em solo alemão ou fazer qualquer actividade política.

Os exemplos são vários, e não deve ser preciso citar mais para que se perceba esta ideia de que mesmo a normalidade se edifica sobre diversas camadas de violência. E que o normal funcionamento das instituições define aos nossos olhos, os limites do dizível e o que devemos achar ou não violento. Com tudo isto, sucedem-se as acusações da infiltrações dos movimentos orgânicos que ocupam os campus das faculdades, apontam-se livros (uma edição enciclopédica) como inspiração moral de potenciais actos terroristas (que nunca chegam a acontecer), trocam-se opiniões sobre os limites do que os protestantes podem ou não fazer, e distraímo-nos, colectivamente, do fundamental – que enquanto tudo isso acontece um dos exércitos mais bem preparados do mundo, ataca sucessivamente um povo indefeso.

Laboratório de futuros

Na carta em que anuncia rejeitar a nomeação para uma fellowship Universitária na Alemanha, China Miéville começa precisamente por recordar como as universidades têm sido um dos alvos desta guerra de décadas. Citando um relatório das Nações Unidas, o renomado escritor de ficção científica sublinha a forma como uma das componentes do ataque genocida tem sido aquilo a que os especialistas chamam ‘escolasticídio’: “a destruição sistémica da educação através da prisão, detenção ou assassinato de professores, estudantes e funcionários e da destruição das infra-estruturas educativas”. Não só as universidades são muitas vezes alvo das ofensivas, como, por outro lado, são parte importante da estratégia de posicionamento de Israel.

Com grandes infraestruturas, equipadas com as melhores tecnologias e empregando alguns dos melhores investigadores do mundo, as Universidades de Israel são frequentemente citadas como algumas das melhores do mundo. Um mérito que lhes vale óptimas relações com universidades por todo o mundo – algumas das que agora se encontram ocupadas por estudantes que pedem o fim das relações bilaterais. Mas que nem por isso valeu para o desenvolvimento de políticas progressistas que pudessem no meio desta guerra secular encontrar uma via alternativa que conduzisse à paz. O que ajuda, mais uma vez, a ilustrar a forma como as universidades encapsulam as tensões super-estruturais onde se inserem, e a perceber as reinvindicações dos estudantes e professores que pedem, sobretudo e um pouco por todo o globo, o fim dos investimentos em Universidades e/ou empresas que estejam a beneficiar da guerra, e um cessar fogo imediato.

Não é fácil ter uma noção da escala das reinvindicações; cada país, cada cidade e cada instituição académica tem diferentes relações com empresas, outras universidades e organizações e nem todas elas são transparantes e conhecidas. Feitas as contas sobre a universidade de Columbia, estima-se que dos 172$ mil milhões de dólares em activos, cerca de 32$ mil milhões estejam associados a empresas que de alguma forma estão a lucrar com a guerra estando na mira dos estudantes; mas nem todos os investimentos são financeiros e tem como objectivo o lucro. Em muitos casos as relações entre instituições académicas são basilares para o desenvolvimento de relações diplomáticas como mostram os acordos alargados para a cooperação científica e tecnológica; e a suspensão destas relações tem sido um importante braço de ferro neste domínio – uma força de exercício de influência bastante reveladora. Para se ter uma ideia, em Junho de 2023, o governo dos Estados Unidos da América suspendeu o programa de cooperação com universidades localizadas em colonatos na Cisjordânia, depois de Trump ter revertido esta política criada para travar Israel nos seus intentos de ocupação.

Na Europa estas relações não são tão conhecidas mas observar as dinâmicas também nos permite perceber os horizontes das políticas. Se em Portugal os protestos mal começaram e foram rapidamente reprimidos pela incursão das autoridades policiais que dispersaram todos os manifestantes no local, já aqui ao lado, em Espanha, o movimento de protesto levou a que a Conferência de Reitores Universitários decidisse pela suspensão de acordos de cooperação em pelo menos 76 universidades, 50 públicas e 26 privadas – uma decisão que ecoa as palavras de Pedro Sanchez, um dos líderes europeus que tem sido mais vocal na defesa da causa palestiniana e na necessidade de intervenção política. Algo que contrasta com o caso português, em que muito recentemente Paulo Rangel, recém-nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros, falou com os eufemismos habituais sobre o que se passa em Gaza.

Se, de um lado, o normal é a destruição sistemática das instituições de ensino, e do outro as universidades são bandeiras hasteadas perante o mundo que procuram simbolizar o pluralismo e progressismo israelita, sem que isso traga um evidente progresso moral que conduza ao fim da guerra, talvez esteja realmente na altura de questionar radicalmente essa normalidade. E de pesarmos na balança o peso real das coisas. Citando Zadie Smith: “Ponham-me onde quiserem: socialista desorientado, humanista desdentado, romancista ingénuo, idiota útil, apologista, negacionista, aliado, opositor, colaborador, traidor, cobarde indesculpável. A meu ver, as minhas opiniões pessoais não têm mais peso do que uma espiga de milho neste ensaio. A única coisa que tem algum peso neste ensaio em particular são os mortos.” E até à data, deste 7 de Outubro, já são pelo menos 35 mil.

O poder das palavras é pouco perante a realidade dos factos. Mas não tenho dúvidas que só o enriquecimento do debate nos pode aproximar de uma solução, seja ela qual for. O terror que se vive em Gaza faz aumentar o sentimento de insegurança de parte a parte, acicata e incendeia ódios, faz crescer os movimentos anti-semitas e islamofóbicos, amplifica e viraliza tensões. Não há muito que cada um, individualmente, possa fazer para o contrariar, e mesmo o que fazemos pleno de boas intenções será sempre uma tentativa altamente falível; impedir que se ocupem universidades, usar a polícia para dispersar por um vidro ou uma fechadura partida – como parece ter sido o caso em Portugal – em vez de canalizar a energia para debates elevados e que pudessem contribuir com novas ideias é nem sequer tentar questionar o que se vai tornando no novo normal.

Correção 16/05 00:30: Corrigido referência às Jornadas sobre Timor, link e respectiva contextualização.