Esta semana marca os 50 anos do 25 de novembro, uma data que tem ganho um crescente simbolismo para a direita portuguesa. Os partidos desse espetro político dão uso à sua força atual para consolidar a canonização do dia. No ano passado, foi aprovada a proposta do CDS para a comemoração anual da data. A Iniciativa Liberal conseguiu fazer com que os 50 anos do 25 de novembro passassem a fazer parte do programa do cinquentenário do 25 de Abril. O Chega foi mais longe ao tentar tornar a data num feriado – equiparável ao 25 de Abril – mas para já não teve sucesso.

Com as suas diferenças, a direita envereda por uma reescrita do 25 de novembro de 1975 como o início da democracia, onde o fantasma de uma “ditadura comunista” foi destruído. Em entrevista recente, Rodrigo Sousa e Castro, parte do “Grupo dos nove”, um grupo de oficiais das Forças Armadas que ficou conhecido como o lado vencedor nesse dia, critica as figuras que têm capitaneado este exercício. O historiador Ricardo Noronha, em entrevista para a newsletter República dos Pijamas, e em vários outras ocasiões, recorda que a Constituição da República, aprovada em 1976 com os votos do PPD(PSD) e do PS, falava em socialismo e considerava as nacionalizações “conquistas irreversíveis da classe trabalhadora”. Sendo uma derrota de várias forças de esquerda, o 25 de novembro está longe de ser a data que se imagina hoje em vários setores.

Mas se o glorificar do 25 de novembro não passa nestes trâmites básicos, porquê a insistência da direita com a data? Na introdução do seu mais recente livro, Noronha argumenta que a glorificação do 25 de novembro é uma tentativa de “contrapor a construção do regime democrático ao período revolucionário de 1974-75 e não à ditadura que o precedeu”. Neste enquadramento, indo além da ameaça da “ditadura”, Abril e o PREC condenaram o país a 50 anos de “socialismo”, que destruíram estruturalmente a economia nacional. Assim, celebrar o 25 de novembro ainda serve como celebração silenciosa de um percurso económico alternativo, um abrir as portas para a inevitabilidade de “reformas” como a lei laboral e voltar ao debate da revisão constitucional que limpem esse lastro de “comunismo”.

Este contexto apela a visitar os argumentos em que esta fábula económica se baseia.

Nas suas aparições públicas e no seu livro As Causas do Atraso Português (escrutinado nesta newsletter), Nuno Palma – um novembrista – tem popularizado a tese de que o período revolucionário causou danos estruturais na economia portuguesa, que por sua vez pautam o fraco desempenho dos 50 anos posteriores. Apesar do seu estilo e personalidade bastante peculiar, Palma e as suas teses não devem ser ignoradas. O seu pensamento vai fazendo o seu caminho tanto nos meios de comunicação alternativos da extrema-direita como na institucionalidade através do seu livro.

O PREC, com as nacionalizações, reforma agrária, saneamentos, seria o pecado original da democracia abrilista. A partir daí, a revolução teria criado “condicionamentos culturais de origem política”, fazendo Portugal “num país de esquerda” e irreformável a prazo. A prova cabal desta sua tese vem do trabalho do historiador económico Luciano Amaral. Nessa publicação, é mostrada uma divergência estrutural entre a produtividade portuguesa e espanhola a partir de 1974. Sendo a produtividade uma aproximação para o nível de desenvolvimento do país, o indicador mostraria que a revolução foi um caminho errado. Como alternativa, paira a transição negociada espanhola após a morte de Franco. Um processo pacífico e negociado, à semelhança do de Espanha ou mesmo do da Coreia do Sul, teria evitado os pecados revolucionários, sem romper com a trajetória do Estado Novo, mantendo Portugal na trajetória de convergência.

No fundo, novembro deve ser celebrado como uma correção, mesmo que insuficiente, da aproximação de Portugal ao caminho espanhol. A descontinuidade na produtividade a partir da revolução é inegável, mas quando analisada ao detalhe, este indicador está bem longe de significar que Abril condenou Portugal ao atraso face a Espanha.

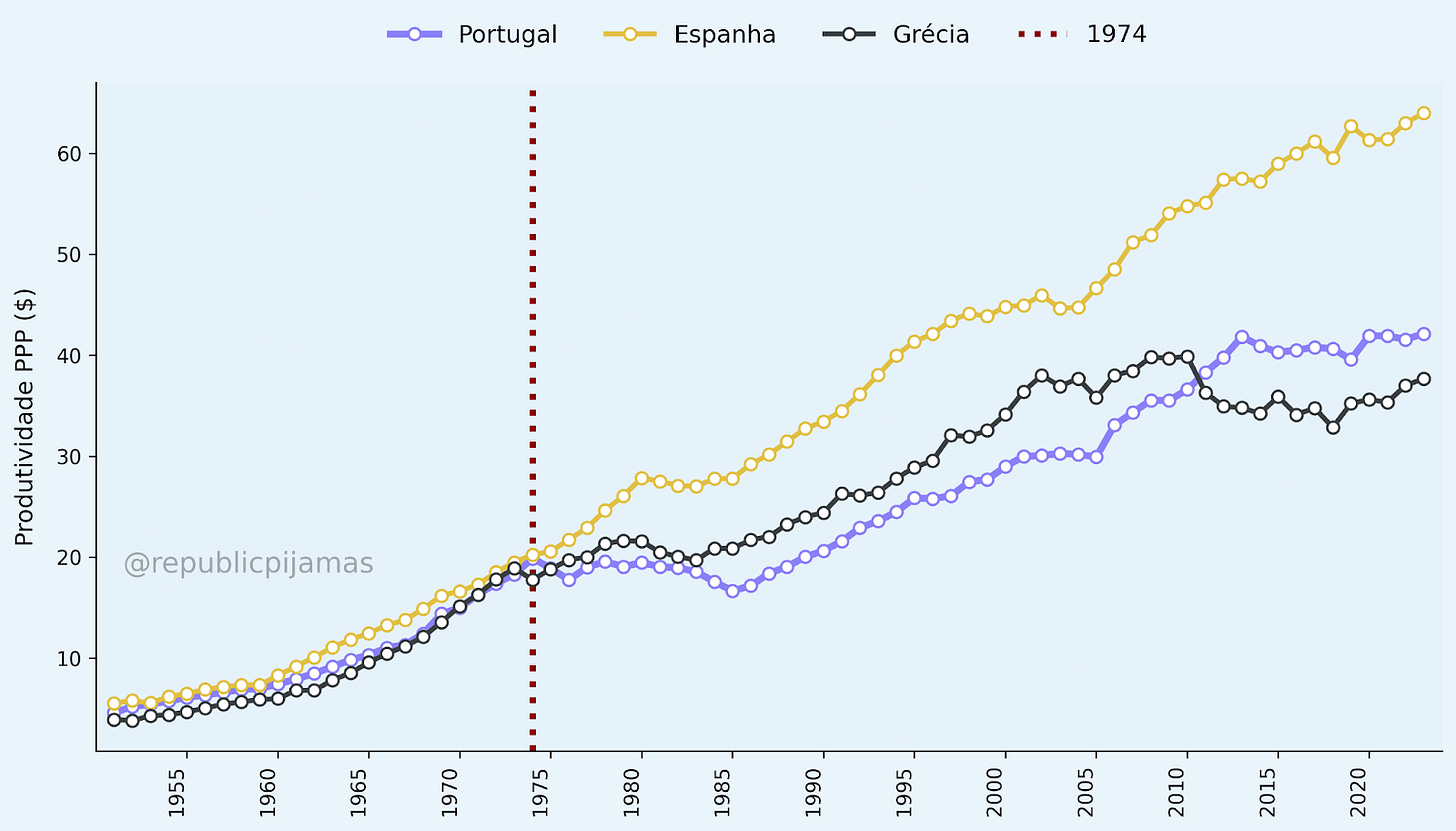

A produtividade por hora de Espanha diverge com Portugal desde 1974. O facto de divergir em simultâneo com a Grécia é motivo suficiente para tentar entender melhor as dinâmicas desta tendência. Fonte: Our World in Data.

Curiosamente este argumento ignora por completo a variável mais comum para se medir o sucesso económico: o PIB per capita. Quando se analisa a evolução da produção por habitante (sem ajustes face às horas trabalhadas e crucialmente, à população empregada), a grande tragédia económica causada por Abril deixa de ser óbvia.

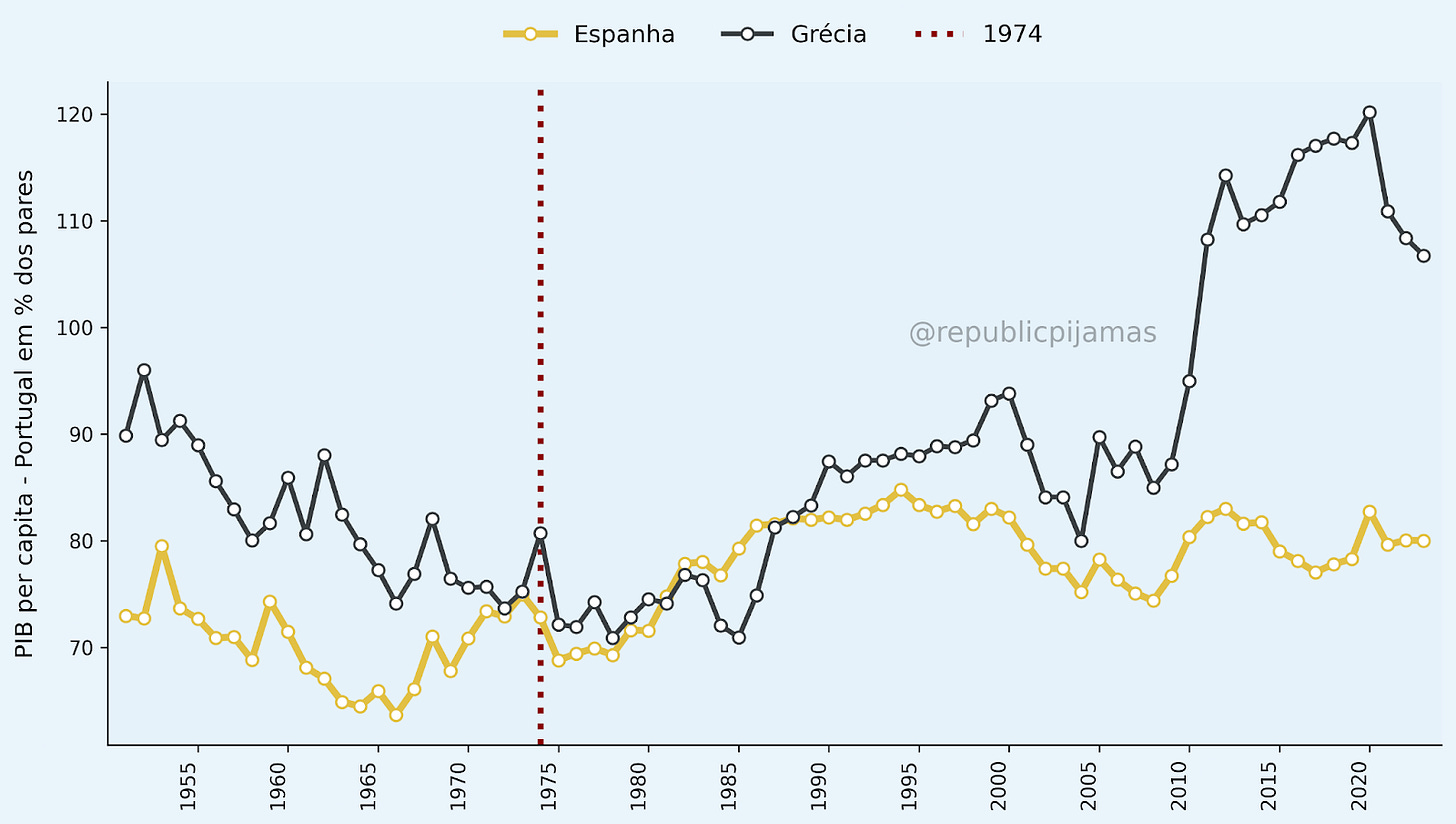

Apesar de algumas flutuações, o rendimento por habitante entre Portugal e Espanha é estável nos anos anteriores e posteriores à revolução. Apesar da queda temporária em 1974-75, não há qualquer indício de uma divergência estrutural na economia nacional causada pela revolução. No limite, é mais fácil argumentar que houve uma melhoria face a Espanha nos anos posteriores à revolução, sensivelmente até ao Tratado de Maastricht. Podem ser retiradas conclusões muito semelhantes quando o mesmo exercício é feito com a Grécia.

Em termos de PIB per capita (aproximação a bem estar material mais utilizada) Portugal entra num ciclo crónico de queda face a Espanha no início da década de 1990, por volta de Maastricht. Fonte: Our World in Data.

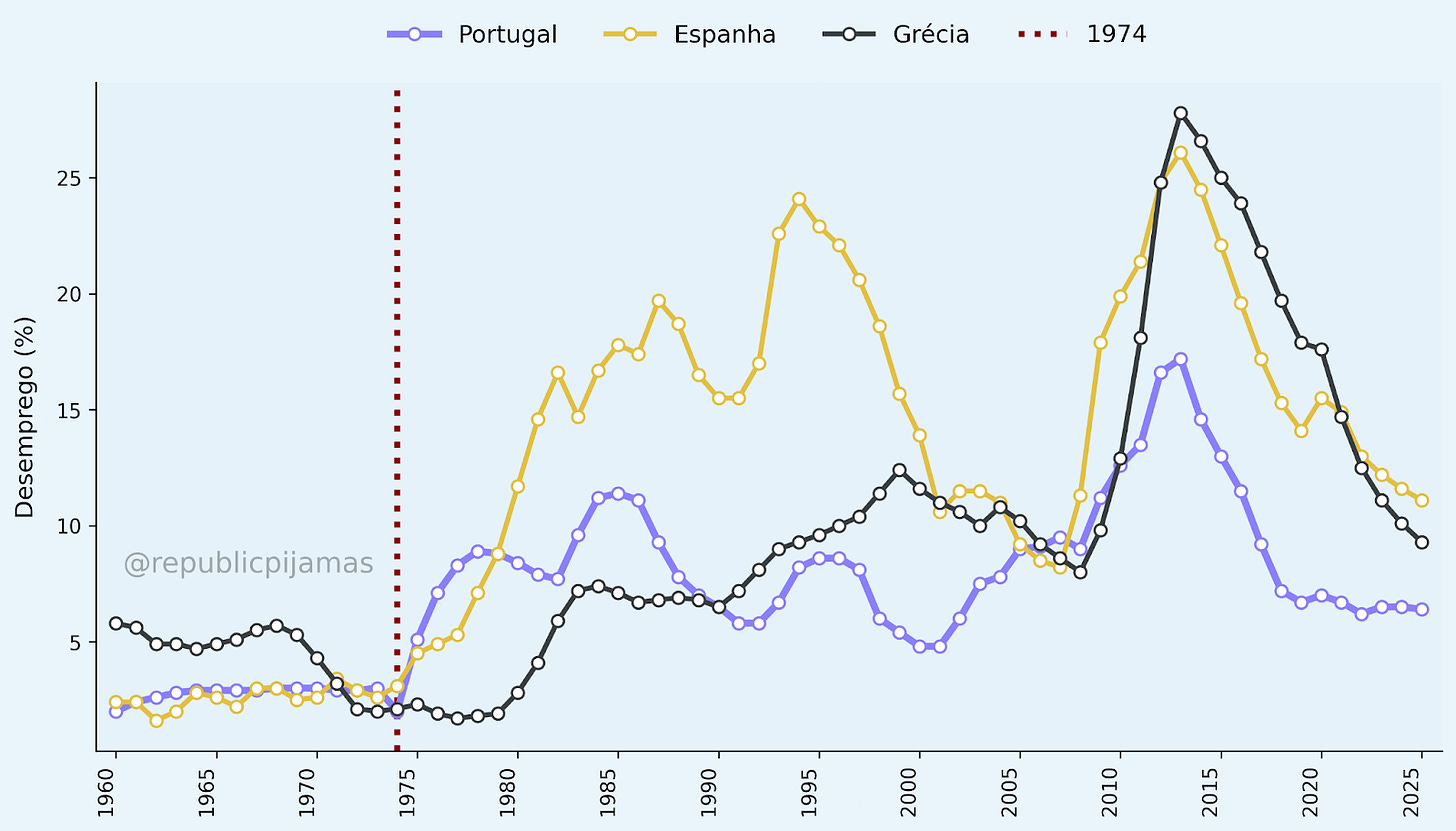

As diferenças de crescimento entre a produtividade e o PIB per capita não são uma tecnicidade abstrata ou uma métrica instrumental para refutar a tese de pensadores da direita. A grande divergência entre os dois indicadores é a evolução do emprego. Sobretudo, demonstra que Portugal tem uma outra divergência estrutural face a Espanha, mas dessa vez favorável ao nosso país. Enquanto o desemprego entre Portugal e Espanha era semelhante entre os anos 1960 e 1975, a economia espanhola viu o desemprego disparar no final da década de 1970. No país vizinho, perdem-se centenas de milhares de empregos durante um ciclo de crescimento. Assim, os nossos vizinhos passam a ter taxas de desemprego cronicamente nos dois dígitos, estruturalmente muito mais altas que as portuguesas.

Depois de um aumento inicial da taxa de desemprego, esta estabiliza a níveis muito inferiores aos espanhóis. Fonte: AMECO.

Ou seja, o salto da produtividade da economia espanhola – a grande prova de que o PREC teria arruinado a economia nacional – deveu-se muito provavelmente a uma destruição de empregos pouco produtivos além-Elvas.

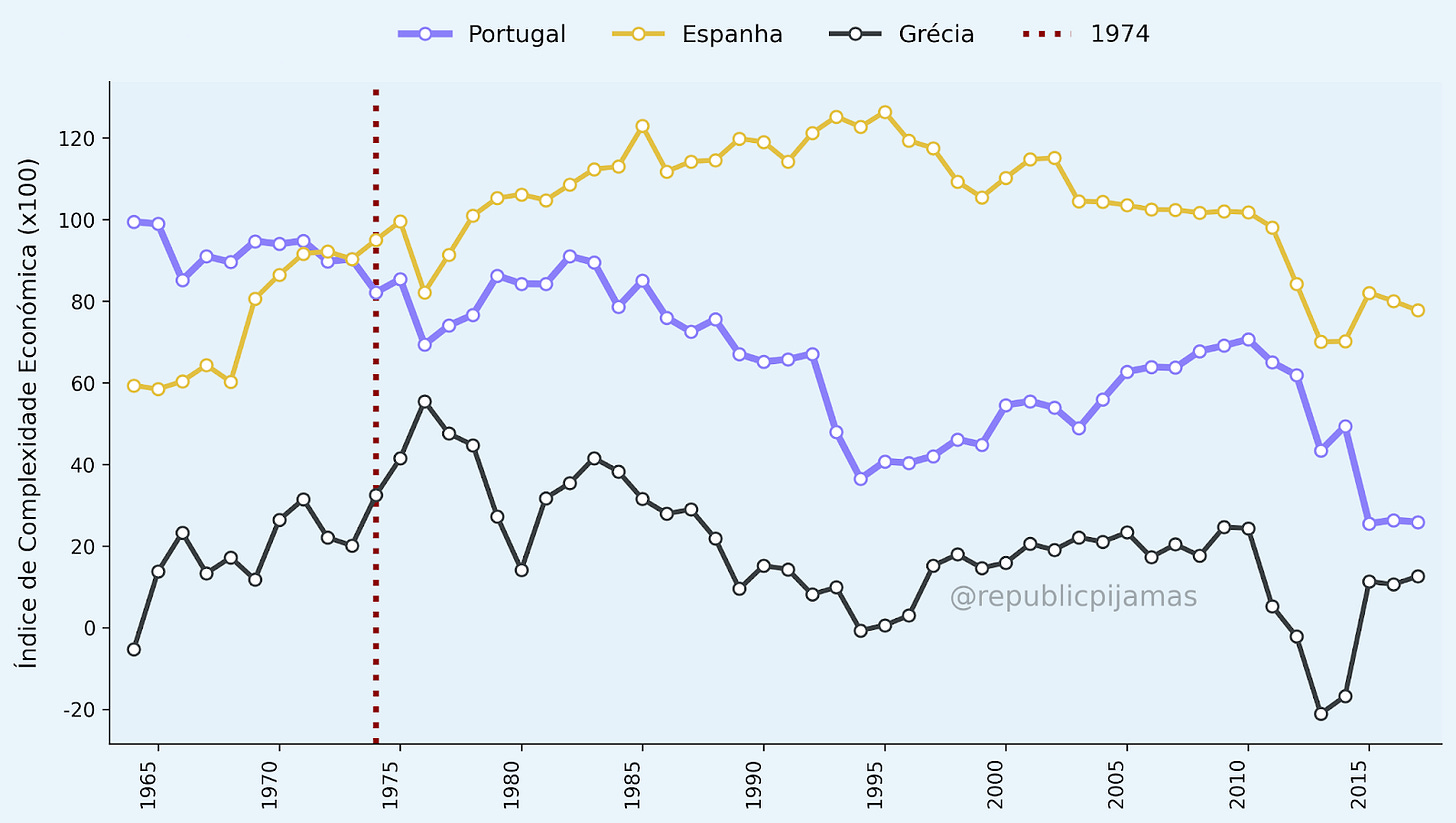

Esta hipótese é suportada pelo índice de complexidade económica – uma métrica que estima as capacidades produtivas de um país através das vantagens competitivas internacionais.Não existe qualquer indício de uma rutura abrupta da complexidade exportadora nacional no Portugal democrático, apenas a continuação de uma longa e gradual tendência de declínio face a Espanha. Os grandes choques negativos na complexidade das exportações nacionais deram-se no início da década de 1990, por volta da assinatura do Tratado de Maastricht, e posteriormente, depois da crise financeira. Nenhum destes momentos aparece nas narrações que vão surgindo à direita.

Fonte: Observatory of Economic Complexity.

A ideia de que a revolução não levou a economia nacional para a idade da pedra está longe de ser uma novidade. Em 1975, a economia portuguesa entra numa fase menos vigorosa mas não o fez sozinho. Na ressaca do primeiro choque petrolífero, países como a França, a Itália, Alemanha e os Estados Unidos também entravam em contracção.

Isto é suportado por relatos de autores insuspeitos da altura. No livro A Banca ao Serviço do Povo, Noronha resgata o relatório dos economistas Richard S. Eckaus, Rudiger Dornbusch e Lance Taylor – do Massachussets Institute of Technology (MIT) -, que vieram a Portugal no final de 1975 para analisar a situação económica. O trio afirmava que “para um observador externo que leia apenas as tabelas estatísticas nacionais sem ouvir falar de revolução social”, o que se verificava em Portugal não parecia “muito diferentes dos do resto da Europa”, e iam mais longe ao dizer que “para um país que passou por reformas sociais desta dimensão, com uma alteração considerável de posição ao nível do comércio externo e seis governos revolucionários em dezanove meses, Portugal goza de uma saúde económica inesperada”.

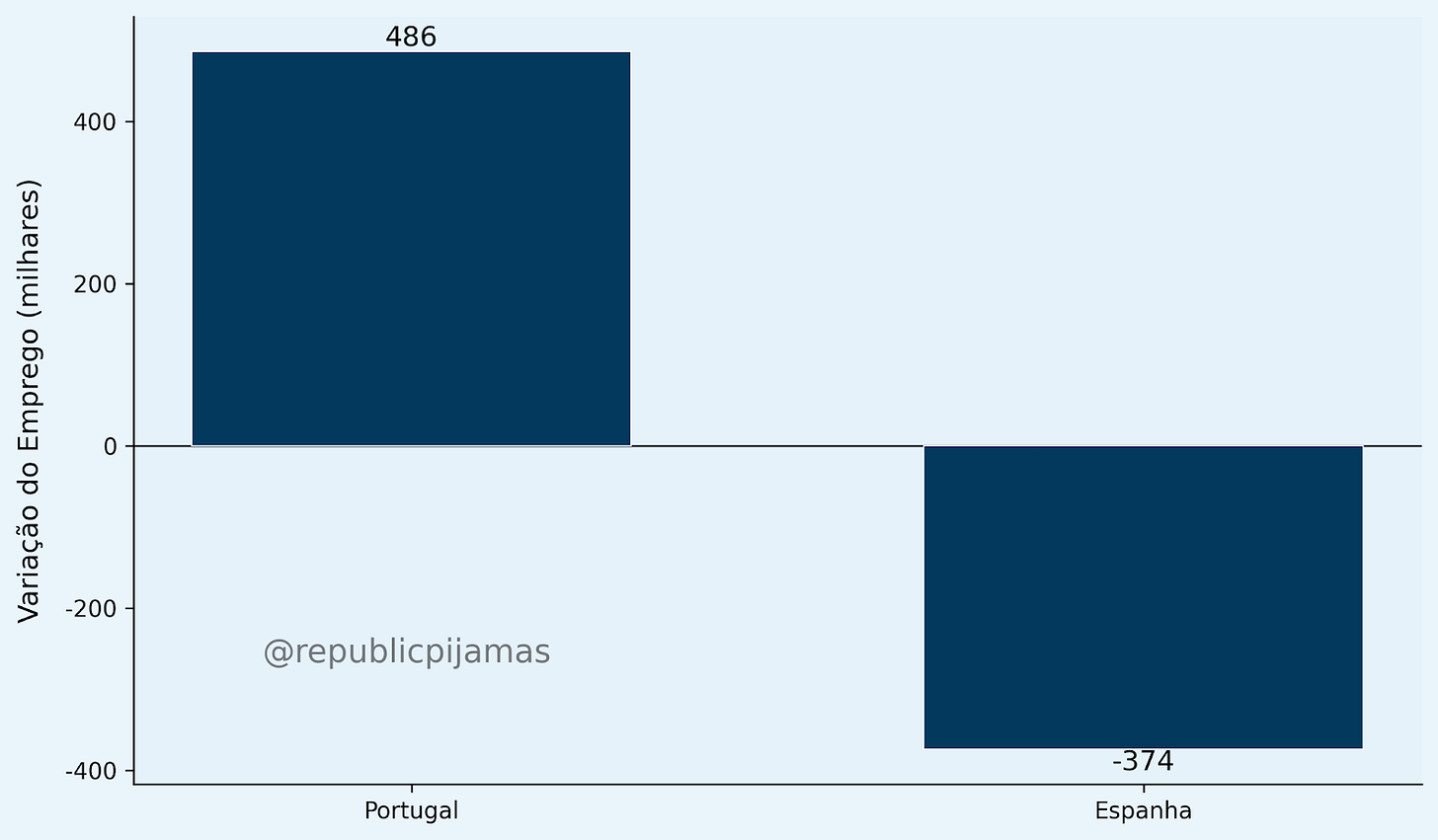

Ainda assim, a comparação da taxa de desemprego com Espanha ainda peca por não capturar a dimensão do desafio imediato após o 25 de Abril. Com o “retorno” de centenas de milhares de portugueses de África, o desemprego dispara nos primeiros anos de democracia, para a casa dos 7-9%. Com isto, é dissimulado o facto de a economia nacional ter criado praticamente meio milhão de empregos em 1973 e 1976. Assim, faz-se uma transição de uma ditadura a combater a guerra colonial para uma democracia com um estado social em expansão.

Variação do emprego entre 1973 e 1976. Fonte: OCDE.

As conquistas democráticas, como expansão da escola pública e dos serviços de saúde foram importantes instrumentos na criação desse emprego – em que trabalhadores com maiores qualificações, vindos das colónias, tiveram um papel por vezes ignorado, mas fundamental, como assinala Rui Pena Pires, sociólogo especializado dedicado ao estudo das migrações.

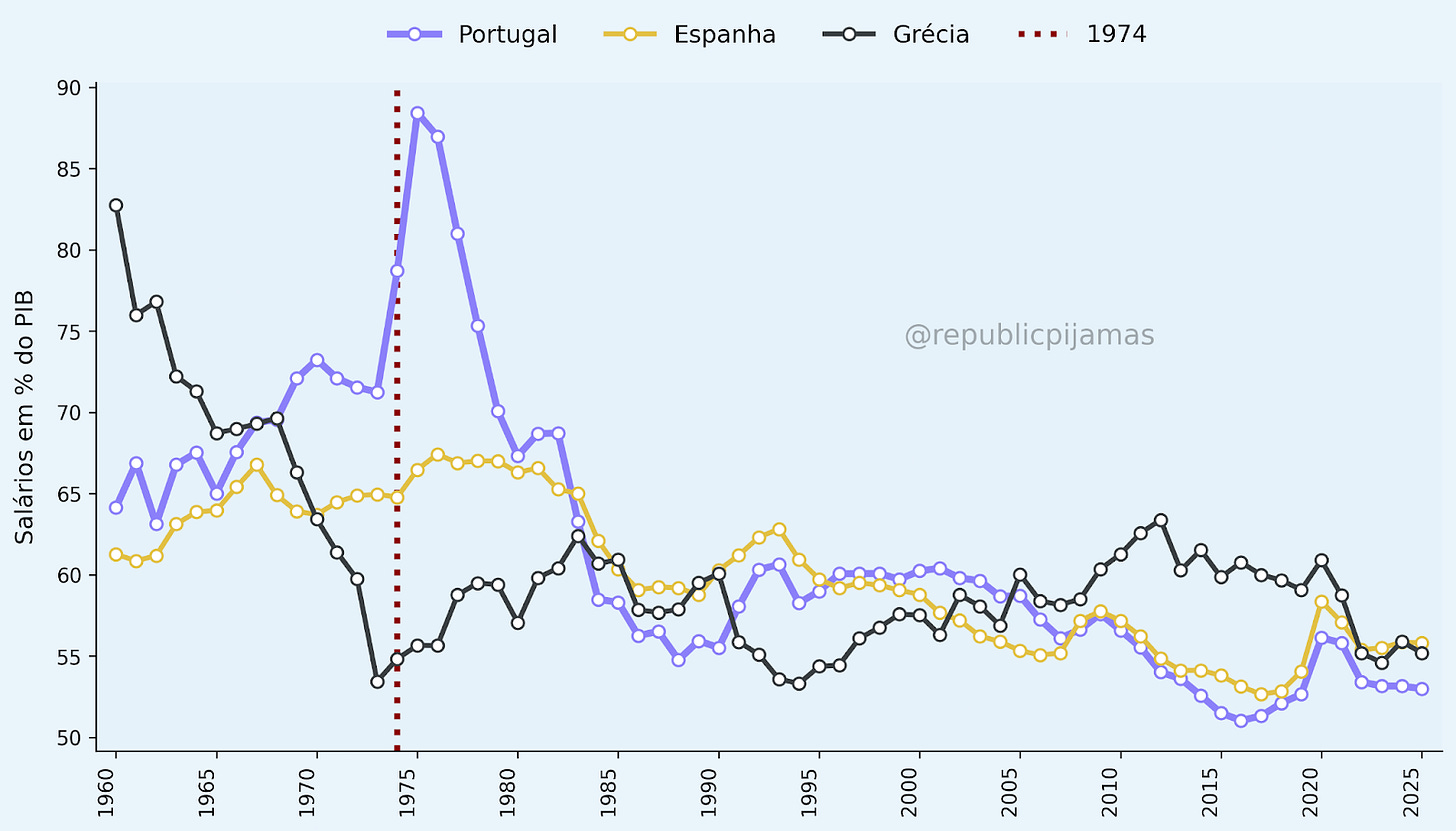

Esta transição é feita com um aumento do salário no bolo da economia, alcançando níveis históricos durante meia década.

Sendo provado que as divergências não aconteceram com o 25 de Abril, devemos virar-nos para as convergências que devemos celebrar.

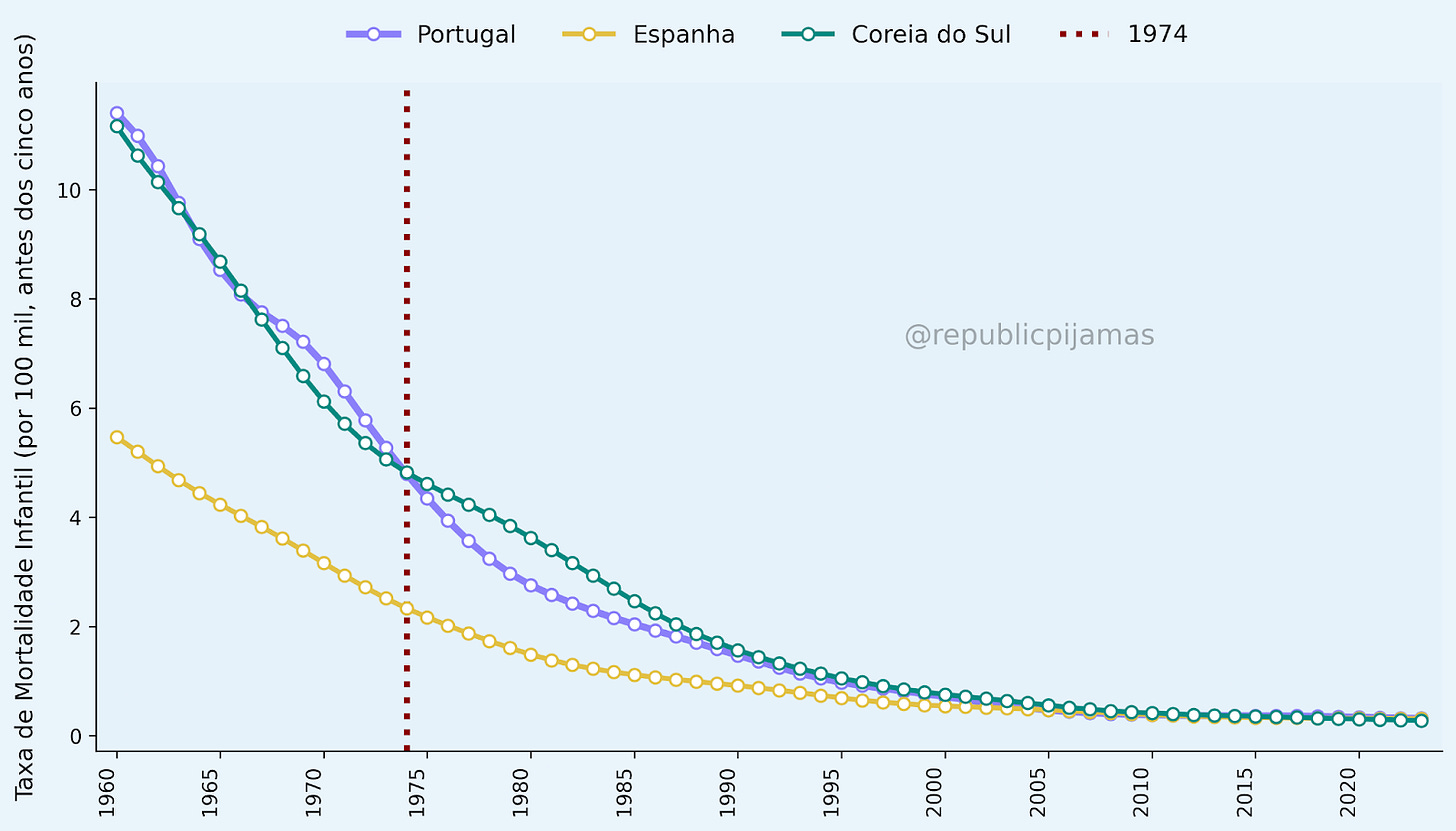

Fixando como ponto chave o 25 de Abril de 1974, encontramos várias conquistas democráticas difíceis de refutar. No que toca à mortalidade infantil, esta passa a apresentar uma queda mais acelerada que anteriormente. Notavelmente, a cifra consegue uma aceleração da tendência de descida, evidente quando vista face a países comparáveis.

Na década de 1960 ate antes do 25 de Abril, Portugal tem uma queda da mortalidade infantil menos impressionante que a Coreia do Sul para o mesmo período, ou que Espanha no período que tinha valores comparáveis (pós-segunda guerra). Depois da revolução, a situação inverte-se a favor de Portugal. Fonte: Our World in Data.

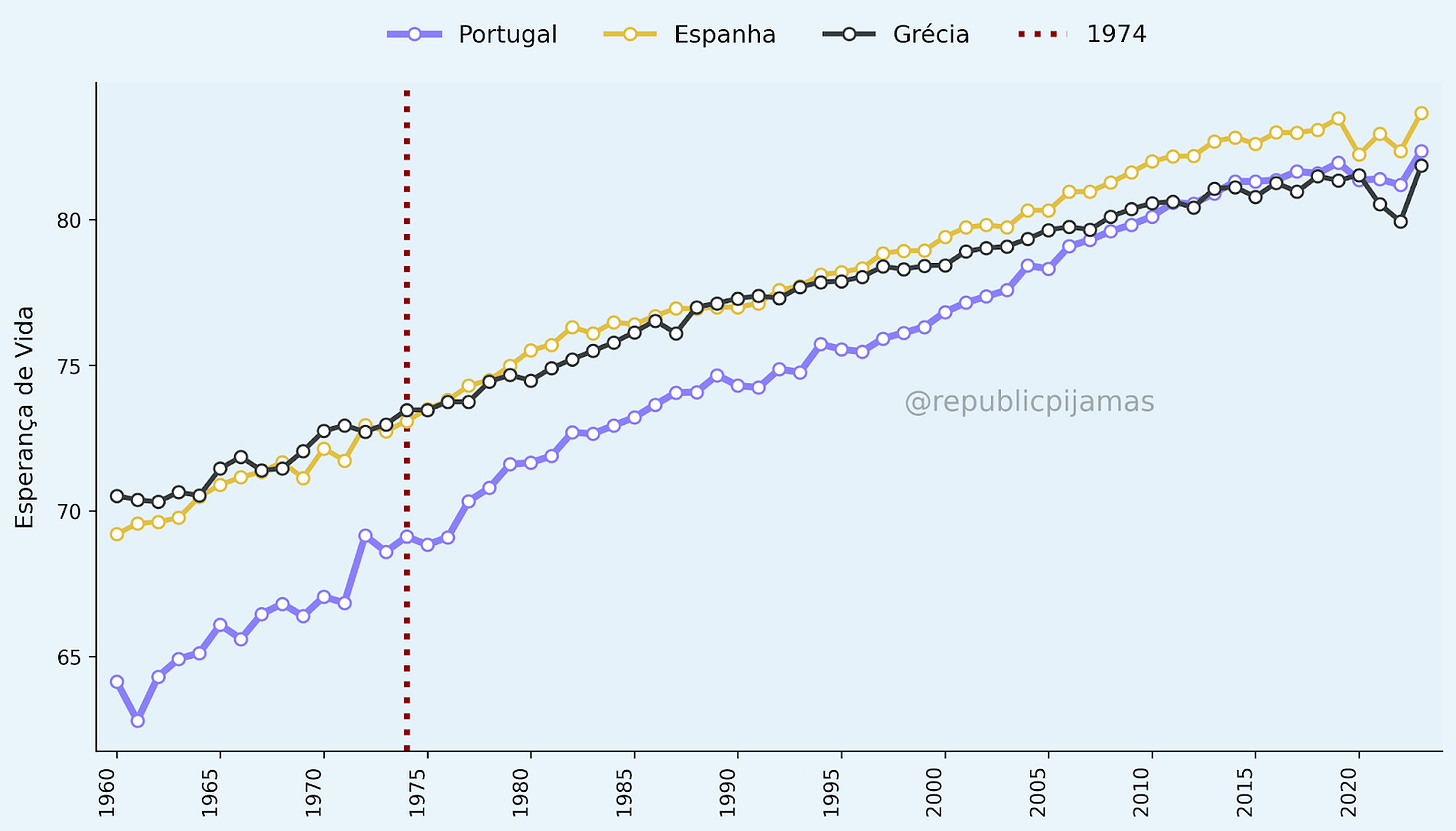

As melhorias a nível de saúde ainda mostram uma trajetória semelhante na esperança de vida.

Com a revolução, a esperança de vida melhora a um ritmo superior ao visto na Grécia quando tinha níveis semelhantes e converge com o ritmo espanhol. Fonte: Our World in Data.

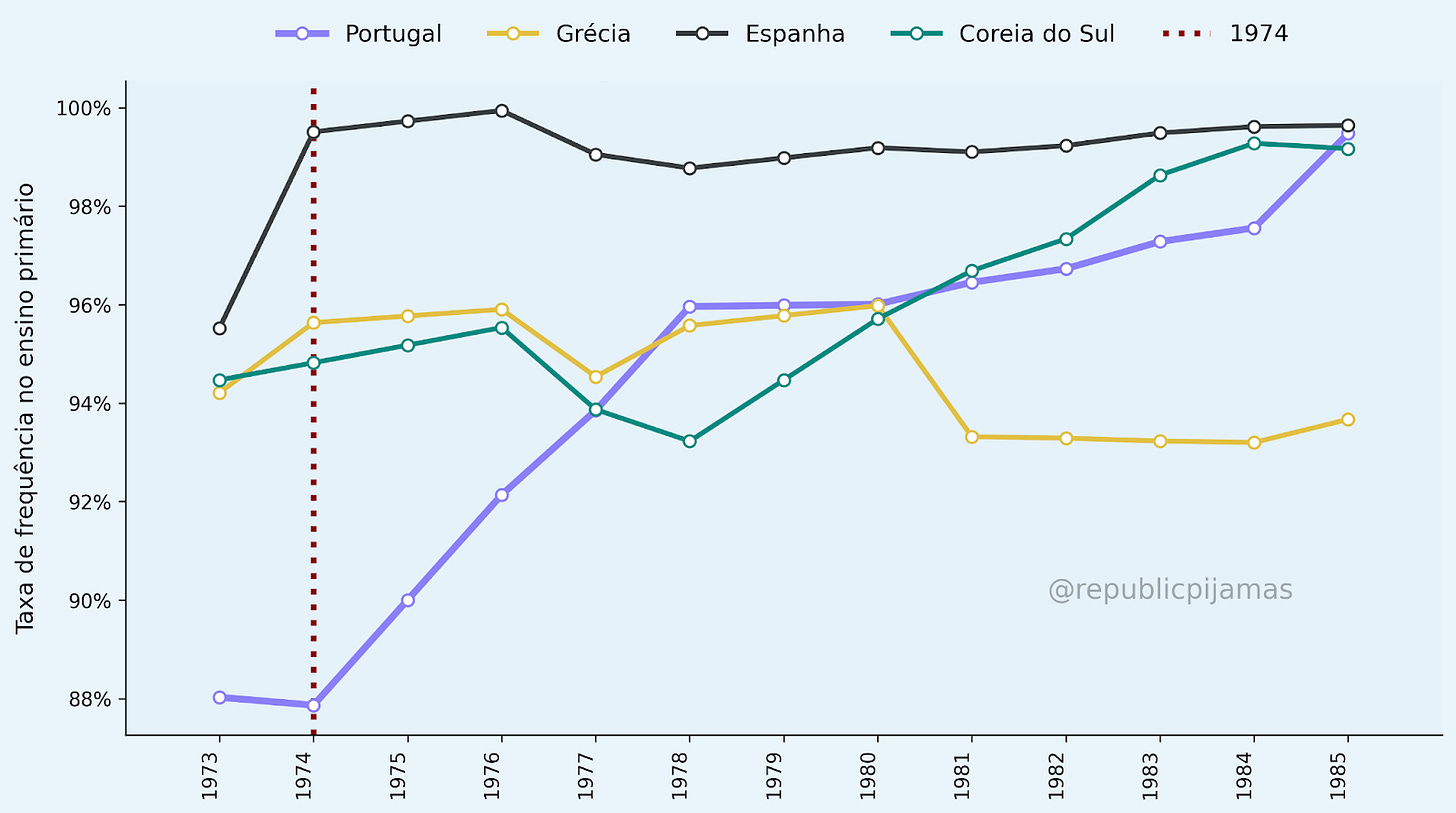

Na educação, Portugal deixa de estar na cauda e finalmente converge no que diz respeito à frequência na educação primária. Estes progressos devem ser vistos além dos números, e contextualizados no contexto revolucionário português.

Fonte: Banco Mundial. Dados extrapolados para anos em falta (Espanha 1974).

O economista libertário Tyler Cowen, numa conversa com Daron Acemoglu, perguntava se os efeitos da democracia para o progresso económico eram sobrevalorizados. Depois de citar um estudo científico, Cowen afirmava que “se olharmos para o Chile pré ou pós-Pinochet, ou a Espanha pré ou pós-Franco, tirando a forma como a política funciona, a maior parte do orçamento não muda muito”. Acemoglu, um dos vencedores do Nobel da economia em 2024 com uma carreira focada na relação entre instituições e economia, discordava com a tese, argumentando que “um dos mecanismos mais importantes para isso parece ser que, quando se democratiza, tributa-se mais”, e com esses aumentos nos orçamentos “gasta-se mais, especialmente em educação e saúde, então a saúde da população melhora”, e com isso a mortalidade infantil “é uma das coisas que melhora muito rapidamente” e além disso, de forma muito constante “a matrícula no ensino primário e básico melhora um pouco mais lentamente”.

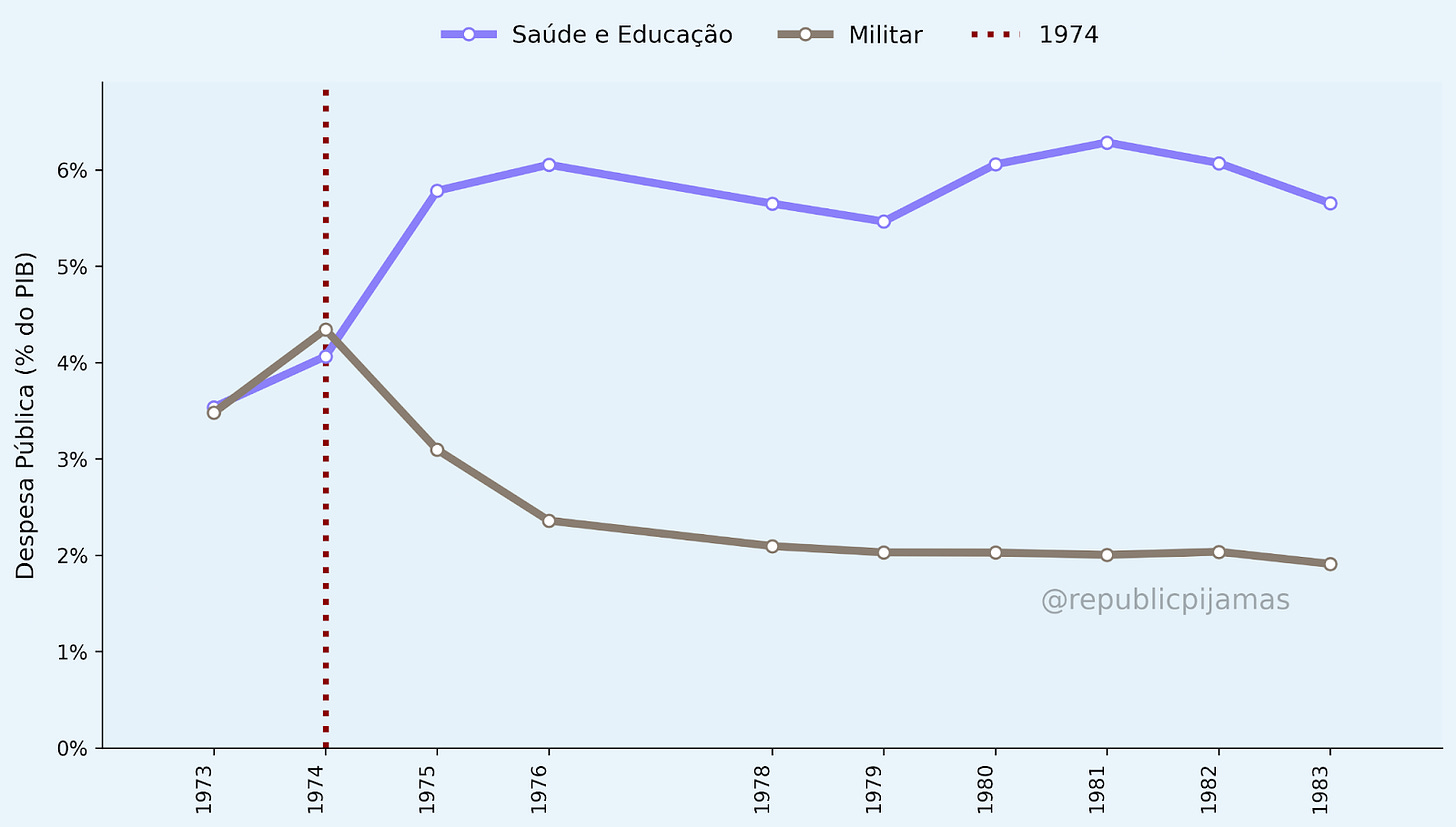

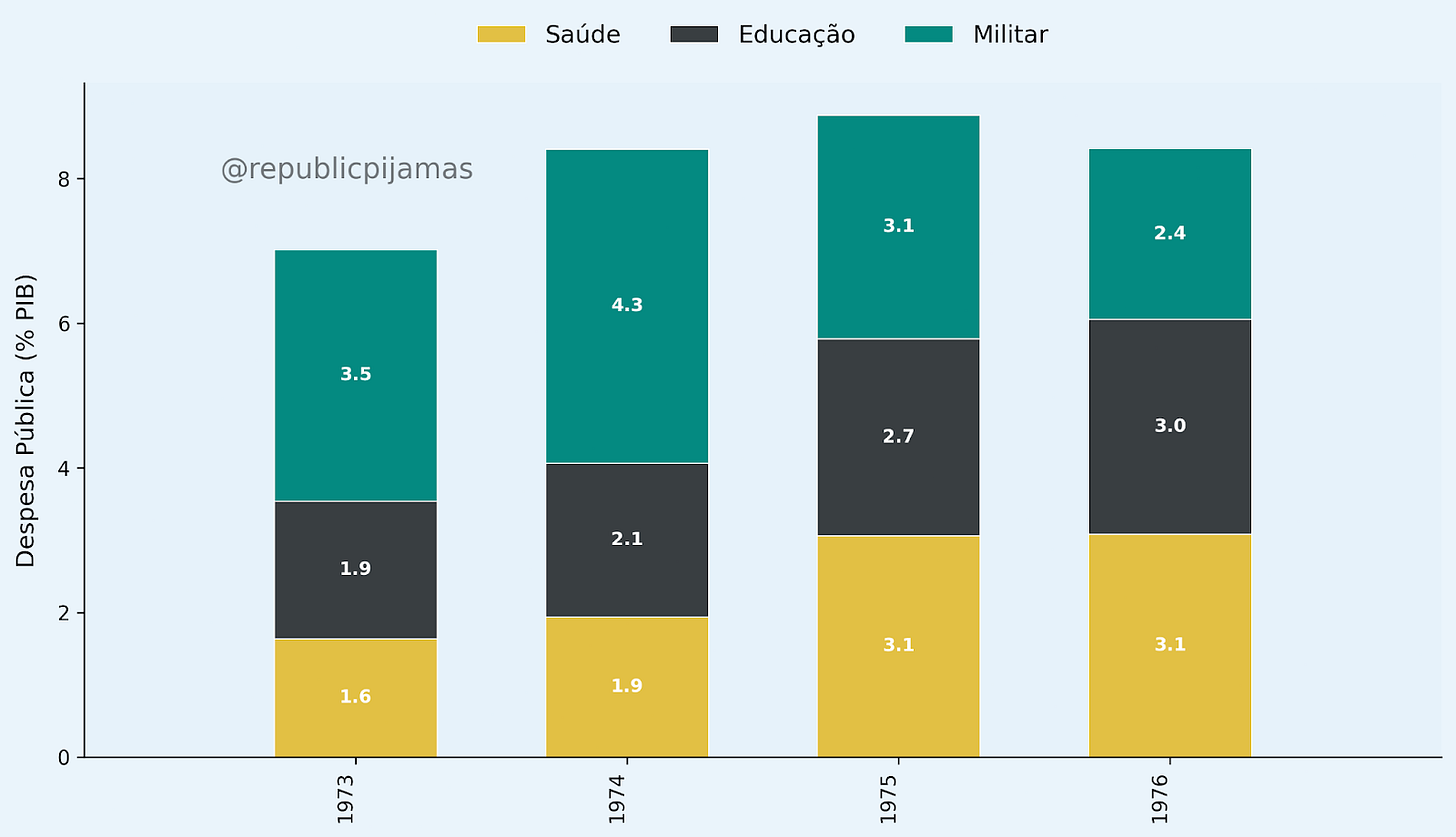

Este episódio, apesar de não ser sobre Portugal, ilumina o entendimento do legado de Abril no longo prazo. Se olharmos para o mecanismo identificado por Acemoglu e compararmos com os países citados por Cowen (Espanha e Chile), entendemos uma importante particularidade de Portugal face às “transições negociadas”. Com um processo revolucionário, resultado de uma longa guerra colonial, Portugal rapidamente faz uma transição nos moldes sugeridos pelo Nobel. No caso particular português, em vez de aumentar os impostos, o Estado Social foi, em grande medida, conseguido através da canalização de frações da despesa que outrora eram outrora alocadas à defesa.

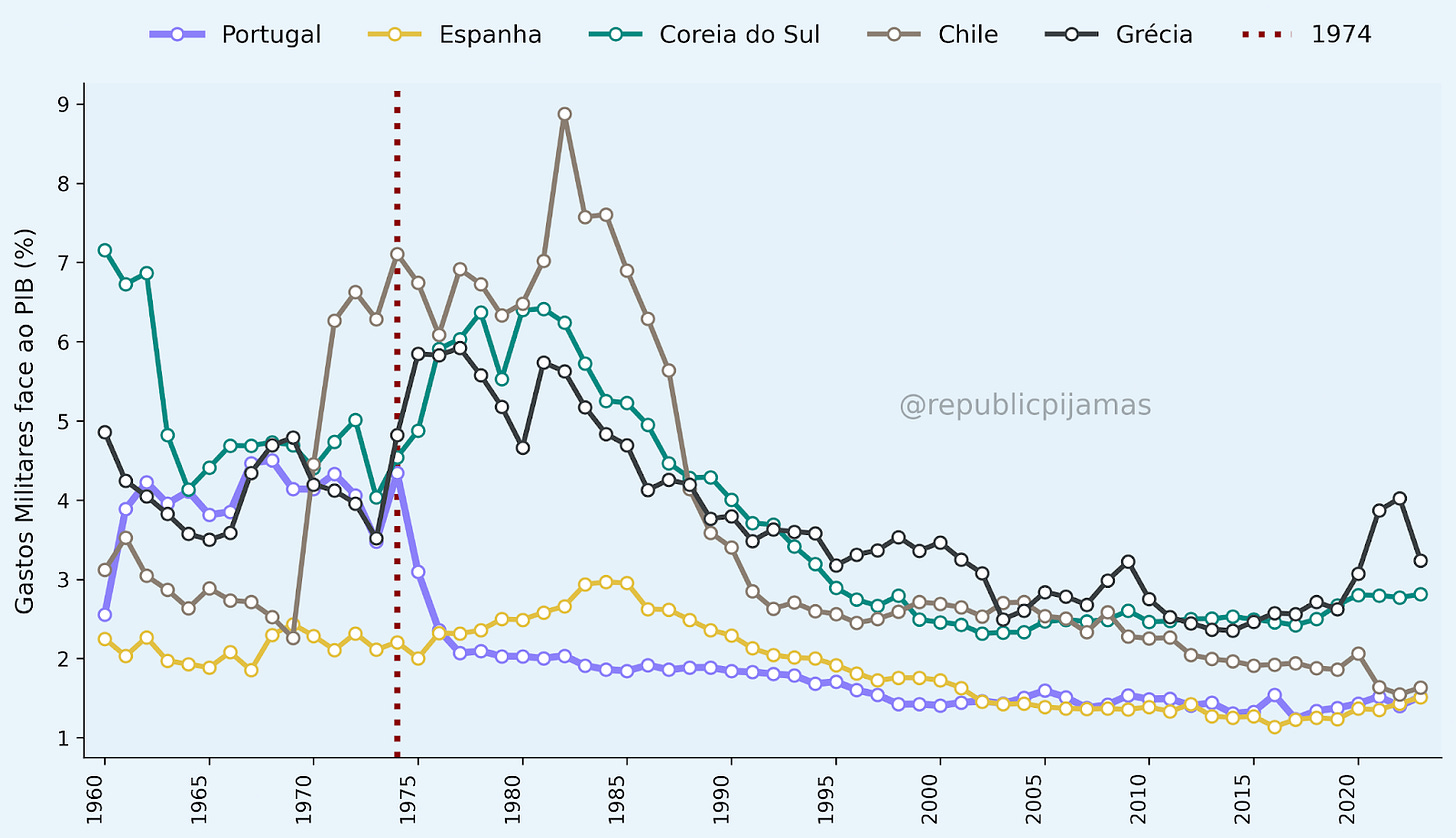

A ruptura revolucionária faz um corte nas despesas militares que não é visto em Espanha, no Chile, na Grécia ou na Coreia do Sul. Estes países têm contextos diferentes (em especial a Grécia e a Coreia do Sul) mas mostram que uma transição negociada com regimes em que os militares têm poder deixa um lastro. A revolução cria um dividendo da paz duradouro, que dificilmente surgiria numa negociação de bastidores entre altas patentes e as lideranças do Estado Novo. Com uma face política em António de Spínola, devido à guerra, estas detinham uma enorme fatia do orçamento do Estado, da qual dificilmente teriam aberto a mão sem contrapartidas. No caso chileno, Augusto Pinochet consegue manter-se como o mais alto responsável pelas Forças Armadas até 1998, quando passou a ser um senador vitalício, um cargo feito à medida.

Assim, devemos rever o pressuposto de uma transição negociada. O sonho dos novembristas, em plena guerra colonial, teria empurrado para o fortalecimento de uma burguesia militar com acesso privilegiado a contratos, à imagem de países como a Turquia, o Paquistão, a Indonésia ou mesmo o Brasil? É uma pergunta cuja resposta merece um trabalho mais extenso do que o deste artigo. Acima de tudo, enquanto nas instituições portuguesas se passa a celebrar uma fabricação, torna-se evidente que o determinismo pela positiva do novembrismo sofre de várias lacunas.

Entre os pensadores novembristas, há uma pergunta inconveniente: tirando ter conseguido distribuir rendimentos, integrar centenas de milhares de novos residentes, e desmilitarizar o Orçamento de Estado e alocá-lo ao Estado Social, de forma a que Portugal tenha convergido com a Europa, o que Abril fez por nós?

Uma newsletter que pensa a economia e o mundo. Fá-lo em contracorrente com o economês dominante a que os mais ricos nos habituaram.

Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.

Outros artigos de que podes gostar: