Nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social, há cerca de um mês, o principal tema da agenda mediática foi rapidamente eleito: a nova “lei da burca”. Pessoas contra, outras a favor, muitas com uma opinião para dar. Enquanto o país debatia se se devia proibir o uso da burca nos espaços públicos, nascia mais um bebé numa ambulância na margem sul do Tejo, mais especificamente na Trafaria. Já não é exceção, tornou-se quase uma regra: segundo os dados do Instituto Nacional Emergência Médica (INEM), até ao dia 14 de setembro contaram-se 150 partos fora do contexto hospitalar no ano de 2025, muitos deles fruto da ausência de profissionais de obstetrícia nos hospitais públicos. Só em ambulâncias foram 32 e na via pública 18.

Faz precisamente três anos desde que a dificuldade de ser grávida em Portugal começou a fazer manchetes: foi em outubro de 2022 que o governo anunciou o fecho de blocos de parto em várias partes do país, depois de um verão de caos nas urgências em que já se contavam histórias de grávidas que mudavam de casa para estar mais perto da maternidade disponível. Mas não são as únicas notícias que têm surgido sobre a condição de vulnerabilidade imposta a mulheres no país: em agosto, uma reportagem do Expresso dava conta das necessidades e os perigos específicos que mulheres em situação de sem abrigo enfrentam.

Há problemas reais que muitas mulheres — imigrantes e não só — enfrentam, de norte a sul do país. Enquanto esses problemas continuam a existir e a não ter respostas e soluções concretas, foi aprovado no parlamento, no passado dia 17 de outubro, o Projeto de Lei n.º 47/XVI/1.ª, que entretanto já se tornou conhecido como “lei da burca”.

Antes sequer de atingirem a maioridade, as raparigas estão entre os grupos mais propícios a sofrer de violência — em janeiro de 2025, o Observatório Nacional do Bullying dava conta de que ao longo dos últimos cinco anos se manteve uma tendência: “as raparigas são as mais vulneráveis” e os casos acontecem “sobretudo no recreio sob a forma de violência psicológica e são vários os agressores”.

Há problemas reais que muitas mulheres — imigrantes e não só — enfrentam, de norte a sul do país. Enquanto esses problemas continuam a existir e a não ter respostas e soluções concretas, foi aprovado no parlamento, no passado dia 17 de outubro, o Projeto de Lei n.º 47/XVI/1.ª, que entretanto já se tornou conhecido como “lei da burca”. O Projeto de Lei foi apresentado pelo Chega e é mais alargado do que parece superficialmente, proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos, não sendo este ponto exclusivo a “motivos de género ou religiosos” — mas foi o argumento da defesa dos direitos das mulheres que se tornou central.

É curioso, no entanto, que o partido Chega centre o documento na “defesa dos direitos das mulheres”, uma vez que ao longo dos últimos anos tem contribuído com propostas que vão no sentido inverso. A título de exemplo, podemos recordar o momento em que André Ventura propôs retirar os “400 e tal milhões” que o governo utilizaria para implementar a Avaliação Prévia do Impacto do Género — sendo essas medidas destinadas a promover a igualdade salarial, combater a violência doméstica, combater o bullying, entre outras. Também o partido de André Ventura se posicionou contra as alterações à Lei do Aborto em janeiro deste ano, propondo “reforçar os direitos das mulheres e o apoio às mulheres, evitando que levem a cabo a interrupção voluntária da gravidez”. Sendo o aborto um direito consagrado na lei, impor regras para tentar demover as mulheres de o fazerem seria lutar contra o direito à liberdade de escolha.

Mas o argumento da “defesa das mulheres” não é exclusivo do Chega. É um ponto comum entre os partidos que votaram a favor do projeto de lei. E tem sido o grande ponto de cada vez que se legisla sobre a proibição da burca e do niqab no espaço público por toda a Europa — uma história que já se conta há 15 anos. E é mais complexa do que poderá parecer à primeira vista.

A proposta de lei do Chega, assim como a sua aprovação no parlamento, não são um caso único na Europa — muito pelo contrário. Fazem parte de um fenómeno que se tem multiplicado ao longo dos últimos quinze anos e que começou na Bélgica e em França em 2010. Em março de 2010, a comissão parlamentar do Interior da Câmara dos Deputados na Bélgica votou a proibição da burca depois de um deputado do partido Movimento Reformador, Daniel Bacquelaine, ter feito a proposta de lei. Denis Ducarme, deputado do mesmo partido, disse estar “orgulhoso por a Bélgica se tornar no primeiro país na Europa a ter coragem de legislar neste tema sensível”.

A França acabou por se antecipar. Tornou-se o primeiro país europeu a proibir a burca, em abril de 2011, dois anos depois de Nicolas Sarkozy, do Movimento Popular Francês, ter dito que “a burca não é bem-vinda em França” e sete anos depois de ter sido votada a proibição a utilização de véus islâmicos nas escolas. A lei, tal como a proposta portuguesa, proíbe que se cubra o rosto em lugares públicos, mas o discurso girou sempre em torno da burca — e o ambiente islamofóbico cresceu e várias mulheres muçulmanas foram atacadas nos meses que se seguiram. Tanto na Bélgica como em França, o argumento da defesa dos direitos das mulheres fez com que mesmo em parlamentos muito divididos se chegasse a um consenso.

Ao mesmo tempo, como mostra uma análise feita no Independent um ano antes pelos jornalistas Vanessa Mock e John Lichfield, correspondentes dos dois países, este movimento acompanhava uma mudança no crescimento do “medo do Islamismo” na Europa que estava a deixar de estar apenas associado à extrema-direita e começava a chegar a “uma determinação de classe média em defender os valores liberais”. Sobre a Bélgica, notavam que apesar das diferenças linguísticas entre deputados e com o parlamento a passar por um dos momentos políticos mais desafiantes para o país, fruto de anos de discórdia e falta de consenso entre os partidos eleitos, sobrou tempo para legislar a proibição da burca. No caso de França, diziam que “apesar de enfrentar diversos problemas económicos e sociais está a considerar ‘legislação de emergência’ para banir a burca e o niqab antes dos políticos irem de férias em agosto”.

Mesmo seguindo a justificação da “defesa das mulheres”, o caráter de “emergência” não tinha uma explicação plausível. Segundo dados dos serviços de segurança franceses, divulgados no mesmo artigo do Independent, apenas duas mil mulheres muçulmanas, de cerca de dois milhões de mulheres muçulmanas a viver em França, usavam um véu que cobria todo o rosto e o corpo. Na Bélgica, eram cerca de 215 as mulheres a fazê-lo.

Nos anos que se seguiram, mais países foram aderindo à proibição, apesar da posição inicial do Tribunal dos Direitos Humanos ter sido contra, por considerar este tipo de proibição um atentado à liberdade religiosa. Em 2015, a proibição chegou à Holanda — neste caso, abrangia transportes e edifícios públicos como escolas, espaços governamentais e hospitais, e não se aplicava à utilização na rua. Em 2016, Angela Merkel, então chanceler alemã, propôs que também se legislasse a utilização da burca e a proibisse “onde fosse legalmente possível”. E na Bulgária, avançou-se com a proibição.

Em 2017, seguiu-se a Áustria, pelas mãos do Partido Social Democrata e do conservador o ÖVP (Partido Popular Austríaco). Em 2018, o mesmo aconteceu na Dinamarca. Em 2021 a proposta foi votada na Suíça, depois de uma campanha do (também conservador) Partido Popular da Suíça com cartazes que mostravam uma ilustração de uma mulher de burca e se lia: “Chega de extremismo!” ou “Chega de Islamismo radical!”. Por essa altura, na Áustria, o número estimado de mulheres a usar a burca também era muito reduzido: estimava-se que eram apenas 30. Embora tenha gerado controvérsia, começou a ser posta em prática em 2025.

As frases dos cartazes tinham um fundamento no contexto europeu: desde 2015, os ataques terroristas feitos pelo Estado Islâmico na Europa tinham-se vindo a multiplicar. Desde os ataques na redação do jornal satírico Charlie Hebdo e no Bataclan, em Paris, que mataram centenas de pessoas, até outros que foram acontecendo noutras cidades europeias, foi crescendo a sensação de medo. Não tardou muito para que se começasse a associar a burca a um adereço terrorista — Boris Johnson, antigo primeiro ministro britânico chegou a comparar as mulheres com véus a assaltantes. Contudo, um estudo de 2019, feito por dois investigadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, na Singapura, trouxe dados que contrariam as narrativas mais comuns: a partir da análise de ataques terroristas na Europa entre 2003 e 2017, mostram que as proibições não acabam com o extremismo, são antes uma motivação para a sua existência. E tal como com aconteceu com a implementação das leis das burcas, estes ataques terroristas desencadearam crimes de ódio contra pessoas muçulmanas, inclusive mulheres, que nada tinham que ver com os mesmos.

O argumento de que as mulheres muçulmanas precisam de ser salvas, levado ao panorama político, aporta consigo questões que se desdobram umas nas outras: porque é que este é um assunto prioritário, o que significa salvar e que mulheres muçulmanas?

Num artigo que escreveu para a revista britânica Shado a propósito do caso da Suíça, a jornalista Shahed Ezaydi enquadrava o fenómeno da seguinte forma: “As mulheres muçulmanas que optam por cobrir-se usando o hijab ou o niqab completo são um símbolo imediato do Islão para as pessoas dentro e fora da religião. E com essa visibilidade, especialmente na Europa e no ‘Ocidente’, as mulheres muçulmanas tornaram-se símbolos do ‘Outro’.” Para Shahed Ezaydi, o sucesso deste tipo de medidas é a combinação de preconceitos capazes de unir partidos de diversos pontos do espectro político, da direita à esquerda — e que acaba por ser uma questão de islamofobia.

“Somos vistas como pessoas que não se encaixam nos valores ‘ocidentais’ ou ‘modernos’ e tendemos a ser vistas como inerentemente oprimidas tanto pela nossa religião como pelos homens nas nossas vidas. E é aqui que entra em ação o complexo do salvador branco [white savior]”, continua. Quando menciona esse “complexo do salvador branco”, refere-se aos discursos sobre as mulheres muçulmanas precisarem de ser salvas, cada vez mais frequentes na Europa, inclusive em movimentos feministas liderados e compostos por pessoas brancas. A questão não é exclusiva de movimentos mais conservadores e o foco está sempre na “salvação” e na “libertação” a partir da proibição da utilização do véu.

O argumento de que as mulheres muçulmanas precisam de ser salvas, levado ao panorama político, aporta consigo questões que se desdobram umas nas outras: porque é que este é um assunto prioritário, o que significa salvar e que mulheres muçulmanas?

Começando pelo primeiro ponto, a prioridade dada à legislação em causa, importa pensar na instrumentalização política das mulheres, particularmente das mulheres muçulmanas. Se existiam tantas questões por resolver relacionadas com a dignidade e a qualidade de vida das mulheres nos momentos políticos em que as leis da burca foram propostas e aprovadas, estas leis parecem ser usadas como subterfúgio — apontar um “problema” com pouca expressão local e apresentar a solução, deixando para trás outros que dizem respeito a grandes fatias da população. E aproveitando-se do salto mental provocado pela associação de mulheres de burca a momentos altamente mediatizados, como a opressão talibã às mulheres afegãs.

Depois, falar das “mulheres muçulmanas” como um grupo homogéneo é incorrer na generalização. E será que alguém lhes perguntou quais são as suas necessidades?

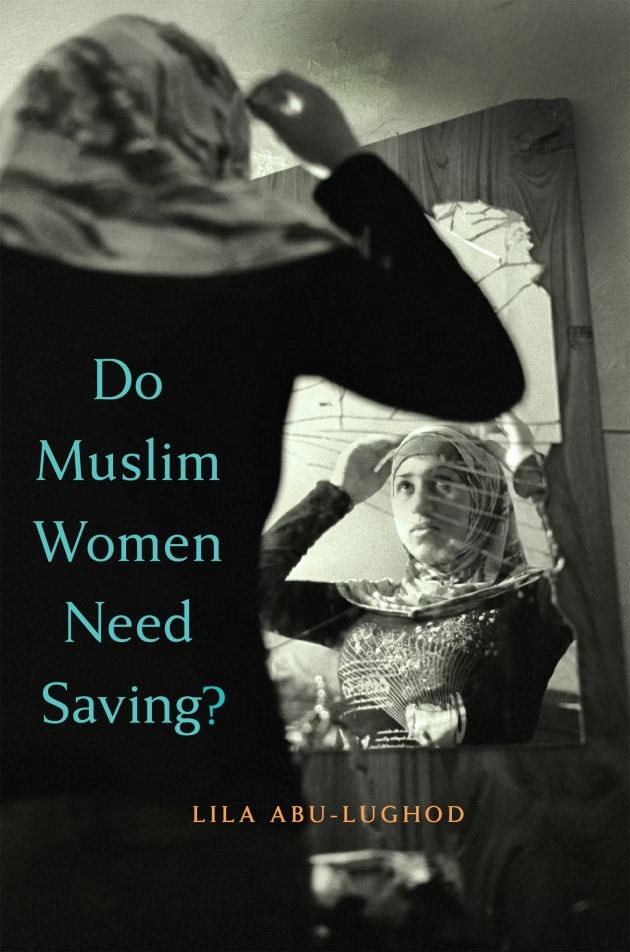

Há pouco mais de dez anos, a antropóloga palestino-americana Lila Abu-Lughod lançava um livro com um título provocatório: “Do Muslim Women Need Saving?”. Depois de décadas de trabalho de campo com mulheres muçulmanas, e sendo ela também descendente de muçulmanas, Abu-Lughod decide escrever um livro centrado na obsessão das sociedades ocidentais pela “salvação” destas mulheres. Um dos grandes argumentos de Lila Abu-Lughod é que tanto os governos como organizações humanitárias e feministas que dizem querer defender as mulheres muçulmanas da “opressão” e devolver-lhes “liberdade” acabam por promover um ataque à cultura, mais do que a regimes opressivos em que algumas dessas mulheres vivem.

Endereçar a crítica à cultura é o primeiro passo para cair em generalizações, tem defendido a antropóloga. Sobre isso já tinha escrito em 1996 no ensaio “Writing Against Culture”, uma resposta direta a uma obra clássica da antropologia, “Writing Culture”, de James Clifford e George E. Marcus, no qual se distancia da abordagem homogeneizadora tantas vezes feita no trabalho etnográfico. Existem várias culturas dentro do conceito de cultura e dentro dessas culturas existem muitas vidas com interseções de género, classe e contexto.

O foco na cultura e na religião contribuíram para o crescimento da islamofobia e para a generalização das experiências islâmicas e das vidas de mulheres muçulmanas — estivessem elas em que parte do globo estivessem. Logo no começo do livro, Lila desmonta o conceito único de “mulheres muçulmanas”. Existem muitas mulheres muçulmanas, a viver em muitos países pelo mundo fora, com diferentes relações com a religião e os seus códigos. Mas não é assim que são representadas nos media mainstream e em discursos políticos ocidentais.

A representação monolítica e estereotipada das mulheres muçulmanas nos media ocidentais “tem uma história longa”, explica. Logo depois do ataque às Torres Gémeas, a 11 de Setembro de 2001, imagens de “mulheres muçulmanas oprimidas” passaram a estar “ligadas a uma missão de as salvar das suas culturas”. Seguiram-se as publicações de livros biográficos escritos por mulheres que expuseram a situação das “suas irmãs” que viviam oprimidas no Irão, Afeganistão e na Arábia Saudita e que se tornaram best-sellers — e, a partir daí, estas narrativas passaram a ser os exemplos dessa representação monolítica. No sentido de fomentação do medo, o mesmo aconteceu com as histórias de raparigas europeias que se radicalizaram e juntaram ao Estado Islâmico. Embora essas histórias tivessem um contexto e estivessem situadas geograficamente, mediaticamente extrapolou-se o seu significado e banalizou-se a ideia de ir salvar as mulheres à “IslamLand” [Terra do Islão], um “espaço mítico” ao qual os salvadores podiam ir “buscar capital moral”.

Outro aspeto elencado por Lila Abu-Lughod e com relevância para uma análise das leis da burca é que “aceitar a diferença não significa que nos devemos resignar com aceitar o que quer que aconteça em qualquer parte do mundo porque ‘é a cultura deles’”. Do ponto de vista prático: entender que uma mulher possa querer usar niqab ou burca por opção e ser, ao mesmo tempo, contra a obrigação da utilização da mesma em regimes opressores — como acontece no Afeganistão pelas mãos dos Talibãs. Há muitas camadas cinzentas, e contornos políticos e históricos que ficam de lado nos discursos mainstream de que Lila Abu-Ludhod nos fala. A partir da situação política no Afeganistão, desde o início dos anos 2000, a antropóloga foi muitas vezes convidada para fazer comentário em órgãos de comunicação social. Sempre que um jornalista lhe pedia um enquadramento “cultural” ou “religioso”, a antropóloga questionava porque é que não procurava antes “um enquadramento político e histórico”.

Em vez de lhe endereçarem perguntas que pudessem levar à análise das lutas políticas internas entre grupos no Afeganistão, ou das interligações globais entre o Afeganistão e outros Estados-nação, foram-lhe apresentadas questões que, acredita, “contribuíram para dividir artificialmente o mundo em esferas separadas” — “recriando uma geografia imaginária do Ocidente contra o Oriente, nós contra os muçulmanos, culturas em que as primeiras-damas dão discursos contra outras em que as mulheres se movimentam silenciosamente em burcas”, explica no livro.

Do Muslim Women Need Saving? resulta de décadas de trabalho de campo em diferentes países, e de muita reflexão. Neste livro, a antropóloga vai usando as suas próprias dúvidas e questões éticas para explorar as nuances do tema e alertar os leitores para os perigos de uma polarização que coloca o feminismo, e até o secularismo, como prática exclusiva do Ocidente. Ao mesmo tempo, questiona uma ideia universal de liberdade — Só podemos libertar as mulheres afegãs se isso significar torná-las exatamente iguais a nós? Estaremos cientes do que as retóricas sobre a salvação de outras mulheres revelam sobre nós?

A “lei da burca” chega ao contexto português num momento de particular reação ao que é diferente. Os discursos anti-imigração têm sido, ao longo dos últimos anos, uma bengala populista para o Chega, o mesmo partido que propôs a lei no parlamento e que recentemente ocupou outdoors com frases xenófobas no distrito de Setúbal. Também recentemente, foram afixados cartazes xenófobos à porta de três mesquitas em Lisboa, com símbolos alusivos ao Chega e ao grupo extremista Reconquista — que conta com aliados do Chega, como o deputado e vice-presidente do partido Pedro Frazão.

O caso deixa de ser uma questão política — no sentido de discutir os efeitos de algo no bem comum de uma população — e passa a ser mais uma batalha da guerra cultural. Uma traiçoeira discussão, aproveitado pelos partidos populistas para alterar a configuração do espaço público a seu proveito, jogando com a percepção das prioridades dos cidadãos.

A fórmula não é nova nem particularmente pensada para o contexto português: usar a população migrante e grupos minoritários como bode expiatório para gerar o pânico e apresentar soluções à população é um método historicamente aplicado por todos os partidos populistas e fascistas, na Europa e nos Estados Unidos da América. Ao auto-proclamarem-se de representates da moralidade, defensores das mulheres e das crianças, estes partidos apelam ao eleitorado; mas, acima de tudo, geram o pânico para o qual se apresentam como resposta. O caso deixa de ser uma questão política — no sentido de discutir os efeitos de algo no bem comum de uma população — e passa a ser mais uma batalha da guerra cultural. Uma traiçoeira discussão, aproveitada pelos partidos populistas para alterar a configuração do espaço público a seu proveito, jogando com a percepção das prioridades dos cidadãos.

No caso desta proposta de lei, há vários pontos que lhe dão força mediática: a islamofobia mediatizada de que Lila Abu-Lughod fala, a “sensação de insegurança trazida pela população migrante”, e a ideia de que Portugal está a ser tomado por costumes e culturas estrangeiras (que se alia ao medo de um dia vir a ser possível todas as mulheres terem de usar burca e esta proposta de lei do Chega poder impedir que tal aconteça). Nas redes sociais da deputada Rita Matias, apresentada como um exemplo de liderança feminina do partido e responsável por comunicar os temas relacionados com questões de género, têm sido publicados vários vídeos relacionados com esta proposta de lei nos quais fica claro que as mulheres muçulmanas são um alvo, e que não é a elas que o partido propõe o salvamento.

Numa entrevista com o Observador, na altura da sua campanha às autárquicas, também Rita Matias disse não querer ver “mais mulheres a desfilar com hijabs por Sintra”. Na mesma entrevista, diz que é contra religiões que imponham formas de vestir às mulheres. Mas a preocupação com as mulheres desvanece nas tais publicações que fez nas redes sociais: num vídeo mostra uma filmagem feita sem consentimento a uma mulher que circula na rua com o seu filho, e que tem o cabelo e o corpo cobertos e usa uma máscara cirúrgica, alegando que é uma forma para substituir a burca (sendo que, pelo menos para já, ainda não é ilegal utilizá-la em Portugal). Noutro vídeo usa as declarações da jornalista muçulmana Djelma Fati para incitamento ao ódio do eleitorado nacionalista. Djelma, que usa hijab,foi entrevistada por uma jornalista da SIC que lhe perguntou como seria se este véu fosse proibido em Portugal, ao que Djelma responde: “Se for proibido, não vou ter outra escolha senão abandonar o país”. O que se seguiu nas redes sociais da deputada do Chega foi uma descontextualização das declarações de Djelma e uma resposta de desprezo.

Por um lado, a proibição faz com que mais mulheres fiquem em casa e se vejam impedidas de circular nos espaços públicos; por outro, as que circulam com hijab são abordadas na rua e, por várias vezes, agredidas verbal ou fisicamente.

Embora Portugal seja um Estado laico e onde a liberdade religiosa está contemplada na constituição, continua a usar-se a afirmação do “país católico” como instrumento político. Conversamente, a propósito do mediatismo dado à “lei da burca”, sacerdotes católicos, como o Padre Peter Stilwell, diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-religioso do Patriarcado de Lisboa, afirmaram que esta é uma manobra de distração. “Normalmente, a gente avança com leis quando há problemas para tratar, não é? E o país tem mil problemas para tratar e esse não é um deles”, disse em declarações à Rádio Renascença. Tal como Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS-PP, um partido historicamente conservador, que comparou a proibição de burca a proibir camionistas de usar estetoscópios, no seu programa de debate na CNN.

Além deste ser um não-problema, vários estudos têm vindo a mostrar que os quinze anos de proibição da burca pela Europa só conseguiram uma coisa: intolerância religiosa. Sendo apresentada como um sinal de progresso, esta medida resultou apenas em mais violência contra as mulheres. Por um lado, a proibição faz com que mais mulheres fiquem em casa e se vejam impedidas de circular nos espaços públicos; por outro, as que circulam com hijab são abordadas na rua e, por várias vezes, agredidas verbal ou fisicamente.

Em Portugal, na sequência do mediatismo deste projeto de lei, muito alimentado pelos órgãos de comunicação social, várias mulheres muçulmanas começaram a ser abordadas na rua por usaram hijab, mesmo não estando o hijab contemplado no projeto de lei. A informação foi partilhada pela associação AFAQ, um grupo de mulheres muçulmanas migrantes e refugiadas em Portugal, que se disponibilizou para explicar as diferenças entre burca, niqab e hijab, e partilhou por que usam hijab e se é uma escolha.

O projeto de lei foi aprovado pelo parlamento há quase um mês, com votos a favor do Chega, PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, mas ainda não foi promulgado pelo Presidente da República. Até agora, já foram emitidos pareceres negativos do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, que afirmam que esta lei pode ser inconstitucional. Mas mesmo tendo em aberto a hipótese de não avançar, este já é um exemplo de como a maioria dos debates mediados pelas redes sociais, e conduzidos de modo populista, deixam escapar importantes nuances. É que sendo aprovada, a medida da proibição de roupas que cubram o rosto nos espaços públicos poderá ter implicações na vida de todas as pessoas.

De acordo com a proposta de lei do Chega, a proibição destina-se a roupas que ocultem ou obstaculizam a exibição do rosto, e ao ato de forçar alguém a ocultar o rosto por motivos de género ou religião. Muitos dos que votaram a favor, como o primeiro-ministro Luís Montenegro, evocaram argumentos securitários e a “perceção de segurança”. Apesar do debate ter sido arrastado para a questão sobre o salvamento das mulheres muçulmanas, a proposta real representa uma ideia de segurança de não ter de lidar com pessoas que usem este tipo de vestes e traz consigo a proibição de ocultar o rosto em diversas circunstâncias, como manifestações e eventos ou práticas desportivas. Algo que mereceria uma maior “discussão filosófica”, ao contrário do que sugeriu o atual primeiro-ministro.

Carolina Franco tem escrito sobre cultura, juventude e direitos humanos. Cada vez acredita mais que está tudo ligado. É jornalista colaboradora no projeto de literacia mediática PÚBLICO na Escola, e co-editora do Shifter. Estudou Ciências da Comunicação no Porto, de onde é natural, tem pós-graduação em Curadoria de Arte e está a completar mestrado em Antropologia - Culturas Visuais com uma tese sobre a importância da representatividade trans* no audiovisual.

Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.

Outros artigos de que podes gostar: