Para uma ideia de surrealismo, André Breton escrevera uma vez: “Marx disse: ‘transformar o mundo’; Rimbaud disse ‘mudar a vida’, essas duas consignas são para nós uma e a mesma”. Ontem, 8 de Novembro, assistimos ao desaparecimento de Cruzeiro Seixas, uma das últimas figuras do eclipse lunar que foi o surrealismo português, depois de 99 anos a viver num depoimento que deixou na arte que produziu. A epígrafe de Breton nunca o deixou. Foi surrealista até à última hora.

Por uma só vez, tive oportunidade de o ver. Subia as escadas do Cinema São Jorge, em Lisboa, de braço dado com Cláudia Rita Oliveira e Miguel Gonçalves Mendes, realizadores que o acompanhavam. Parecia feliz. Nesse dia, uma sala cheia assistiu à estreia de Cruzeiro Seixas – As Cartas do Rei Artur (2017). A mesma sala que o aplaudiu de pé, pôde ver um homem extraordinário à deriva em si mesmo, ensinado a “estar no futuro”, que se diria (ele mesmo), no entanto ‘sem qualidades’. Mas ele foi muito mais do que isso.

Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro Seixas, nasceu na Amadora, a 3 de dezembro de 1920. Estudou na Escola António Arroio, em Lisboa, e ainda passou por uma fase de expressão neo-realista, antes de se ligar no final do anos 40 e em definitivo a Mário Cesariny e ao grupo Os Surrealistas – dissidente de um outro formado anos antes. É também aí que nasce a sua relação mais íntima com Cesariny, de quem as cartas trocadas ao longo de décadas testemunham um amor difícil entre ambos, quase inclassificável, mesmo nos dia de hoje.

Cruzeiro Seixas e Cesariny – junto de António Maria Lisboa, Mário Henrique-Leiria, Carlos Eurico da Costa, Henrique Risques Pereira, Pedro Oom e tanto outros – foram essas “crianças sentadas/ à espera do seu tempo e do seu precipício”, para que talvez no fim pudessem alcançar algo de novo. Nesse Portugal ‘doente’ dos anos 40 e 50, o surrealismo era o sonho coletivo de uma geração que se viu vedada a uma liberdade prática, mas nunca a uma liberdade de pensamento.

Disse-o uma vez: “Uma das felizes hipóteses que pus na minha vida é essa de ter pelo menos a companhia do surrealismo até morrer”. Cruzeiro Seixas fê-lo através da artes plásticas e da poesia, ainda que ambas as expressões sejam uma só coisa dentro dele, porque como diz “Para matar/ é preciso uma arma/ e para voar/ como búzios/ precisamos papel e lápis/ – e assim viajamos/ dentro de vegetais malas de viagens/ procurando o destino sufocante/ de todas as paragens.”

O surrealismo português, em termos desse espaço de encontro coletivo foi, no entanto, uma experiência fugaz. A morte em 1953 de Maria Lisboa – que António José Forte responsabiliza pela “pequena cratera aberta pela explosão” que foi o seu destino – e a dura condição de se viver num país oprimido por um regime bafiento minaram o sonho. É nessa época que se alista na marinha mercante e parte em viagem pela Índia e pelo extremo Oriente, antes de se fixar em África – o seu “grande amor” – onde “era a sombra de uma mão sozinha/ num espaço impossivelmente vasto/ perdido na sua própria extensão”.

Em Angola realiza várias exposições, as primeiras a título individual, que marcaram profundamente a sua própria arte. Desses anos conta como, tal qual um etnógrafo, se aproximava das tribos, recolhendo objectos, ao mesmo tempo que conversava e aprendia essa outra forma de estar na vida, também ela surrealista – dum surrealismo que não morre, porque se transformou em modo de viver.

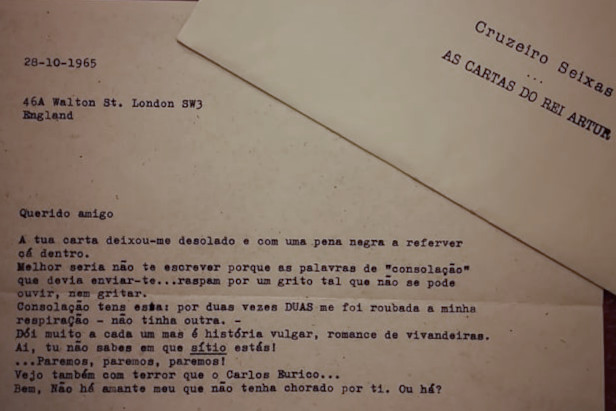

Passou 14 anos fora de Portugal, numa distância que se encurtava com as cartas que não parou de trocar com Cesariny. Cada vez que recebia uma voltava a confirmar aquilo que de alguma forma sempre pressentiu, de que não voltaria a encontrar outro Mário. “Mas são ternas/ as cartas que trocam entre si/ os seus heróis./ É certo que as árvores cantam por toda a parte/ a sua música/ e que há enfim leões e elefantes/ no centro de Londres/ de Paris ou de New York./ Agora a tua face está cravejada de ponteiros/ e a manhã que acaba de nascer/ regressa ao ventre materno/ Lisboa cobre-se de gaivotas/ Um gravíssimo excesso de grandeza/ anuncia o Nada”

Em 1967, e depois de um breve período a viajar pela Europa, Cruzeiro Seixas regressa a Portugal e expõe na Galeria Buchholz, com textos de Pedro Oom e Rui Mário Gonçalves, e mais tarde na Galeria Divulgação. Nesse mesmo ano é bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, e pouco depois começa a trabalhar com as galerias 111 e São Mamede, como artista e, pontualmente, como programador, organizando, entre outras, a primeira e única exposição de Henri Michaux em Portugal.

Quanto às cartas que trocou com Cesariny, essas duraram até 1975, ano em que corta a relação entre os dois de forma definitiva – naquilo que mais tarde apelidou como um dos seus “suicídios”. Talvez do outro lado, a força da palavra também já tivesse mitigado, num tom bem diferente do entusiasmo com que no passado cada um recebia estas cartas. A relação entre ambos cismava as suas diferenças, mas o amor era, por certo, algo mais forte que não se iria esquecer, como tão bem se pode testemunhar em Cesariny, numa carta de 1963:

«Queridíssimo Artur Manuel: A tua carta! A tua carta! A tua carta! Eu estava já assustado com o teu silêncio! Desculpa se te pareço ilógico: é que o meu silêncio para contigo, que mais de uma vez referiste magoadamente, perdoa, não é um silêncio, penso em ti todos os dias dos meses com muito amor, muita admiração e muito desespero, ou, se é silêncio, é, perdoa outra vez, parecer-te-á ridículo, um silêncio de trabalho, como se disse “chá de trabalho” quando as perspectivas terráqueas são o estoiro atómico e as personagens, ultrapassadas pelos acontecimentos, dão o resto, isto é, a hora do chá, que era para cruzar a perna e olhar pela janela. Nem perna, nem janela, nem nada. Nem silêncio. Sei que te devo, devemos, graves obrigações. Ou, se te parece pesado dito dessa maneira: que me impus duas ou três importantes tarefas, em relação a ti: uma, os teus poemas escritos; outra, o teu mundo infinito de desenhos, de pinturas, de objectos — o teu amor; outra — tudo isso e tu próprio — talvez o único de todos a quem pode chamar-se sem restrições O POETA. Outra: as tuas cartas! As cartas do rei Artur!».

No filme de Cláudia Rita Oliveira, há um momento em que Cruzeiro Seixas está sentado em frente à televisão a ver Autografia de Miguel Gonçalves Mendes, escutando as palavras de Cesariny, falecido em 2006. Nesse momento de comoção, Cruzeiro não esquece a cara – “fora do mundo” – do seu companheiro Mário, quando este canta uma cantiga de cancioneiro, na versão de Amália Rodrigues, com os versos “Olha bem pelos meus olhos/ Sem vida te hão de ver/ Acabada de morrer”. Há nesse momento um encontro simbólico de duas das personagens mais importantes da arte portuguesa no século XX. Mas há sobretudo um encontro ternurento, chaga de um companheirismo que é maior do que o resto e que está reservada apenas para a vida íntima de ambos.

Cruzeiro Seixas disse-o continuamente, como quem fala para não ser ouvido: “o Mário era genial, eu não”. O difícil exercício de análise deste homem, que ali nos parece perdido ou aborrecido, assemelha-se ao mistério pictórico da sua obra, a que Natália Correia chamou uma vez de “réplica cintilante da revolução poética em causa”. A obra de Cruzeiro Seixas é, de forma plena, o melhor espécime do que o surrealismo representou na arte portuguesa, através da pintura, da escultura, dos desenhos… dos seus depoimentos. Mas é, certamente, uma obra que não termina, como relata: “Da minha vida nada vai ficar definitivo, clarificado. Não vivi, mas deixarei documentos desse não viver”.

https://vimeo.com/297551995

Numa epígrafe que escreveu, Cruzeiro Seixas dizia que o “corpo é a obra de arte inacabada a que procuramos sempre acrescentar qualquer coisa. Essa coisa é o nosso amor.” De Cruzeiro Seixas retiramos o olhar de ternura para com a arte e a vida, a que tanto devemos num tempo que é de frieza e de muito pouco amor. Se lhe seguirmos o rastro, seremos mais livres, tal como ele foi.

A rede de colaboradores do Shifter

Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.

Outros artigos de que podes gostar:

You must be logged in to post a comment.