Margarida Lima e Sandra Faustino do jornal Mapa estiveram à conversa com Dulce Morgado Neves, dando origem a esta entrevista e a um podcast com a conversa completa, que pode ser ouvido de seguida. Uma entrevista sobre partos, direitos das mulheres, condições do nascimento e mudanças sociais à volta destes temas.

Margarida. Para começarmos, talvez a Dulce se possa apresentar e explicar-nos o que investiga e o que tem andado a fazer…

Para além da minha participação na Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher no Gravidez e no Parto (APDMGP), investigo temas de maternidade/paternidade e nascimento. Sou investigadora no Centro de Investigação e Estudos em Sociologia (CIES) do ISCTE e estou desde 2014 a trabalhar sobre a emergência de novos modelos de parentalidade. Neste caminho, tem-me interessado em particular estudar fenómenos que têm que ver com a ingerência de valores mais naturalistas e ecologistas associados à parentalidade e, mais recentemente, tenho-me focado sobre a questão específica do nascimento.

M. Vou-te já interromper para nos ajudares a perceber melhor o que quer dizer “a ingerência de valores naturalistas”…

No fundo, é perceber como a adesão a determinados ideais, ecologistas e naturalistas, se expressa nos domínios particulares da vida das pessoas e nas escolhas que elas fazem, na forma como querem criar os seus filhos, como querem experienciar a gravidez e o próprio parto.

Sandra. Falando ainda do teu percurso, sei que tens estado ultimamente a explorar algo que é mais ou menos pioneiro, que é a “sociologia do nascimento”.

A sociologia do nascimento é uma área emergente dentro da sociologia. Ele resulta da intersecção de outros campos da sociologia, nomeadamente da sociologia da família, do género e da saúde. Os primeiros estudos da sociologia sobre a questão específica do nascimento datam da década de 70. No ISCTE temos um laboratório de estudos sociais sobre nascimento e vemos que há cada vez mais investigadores e investigadoras a trabalhar este tema e a consagrar o nascimento como um campo de pesquisa das ciências sociais. Abordava-se por vezes esse tema numa óptica dos resultados e indicadores na área da saúde e demografia – estatística. O que se está a fazer agora, não recusando qualquer desses contributos, é a constituir um campo próprio.

S. A par do teu percurso académico, tens-te também envolvido como ativista…

Sim, que também não é nada incomum nestes processos de consolidação de um saber académico. Reconhece-se cada vez mais a questão do nascimento, e da parentalidade de uma forma mais geral, como um terreno de reivindicação de direitos. Da mesma forma que o campo se consolida como um campo de saber sociológico, vão-se constituindo movimentos sociais em torno destas questões. Em Portugal tivemos em 2005 uma primeira associação, que era a HUMPAR (Associação Portuguesa pela Humanização do Parto), que entretanto julgo que ficou desativada, e no final de 2014 foi formada a APDMGP (Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto), que é a associação que agora, dentro destas questões de reivindicação social no nascimento e dos direitos das mulheres na fase reprodutiva, acaba por representar essa reivindicação de uma forma mais ou menos transversal.

M. Agora, usando um pouco do teu olhar mais geral sobre estas questões, quais é que tu achas que seriam as grandes mudanças que têm acontecido à volta do nascimento nos últimos anos?

Em Portugal – também noutras realidades, como Espanha – o parto é caracterizado por ser um fenómeno bastante institucionalizado e medicalizado. Até à década de 60, mesmo em Lisboa, a maioria dos nascimentos ainda ocorria fora do hospital. A partir da década de 60 houve uma hospitalização muito grande dos nascimentos, se bem que, até às décadas de 70 e 80, fora das grandes cidades ainda ocorriam muitos nascimentos em casa, e já com o apoio do Serviço Nacional de Saúde. É uma mudança em muito pouco tempo – esta passagem do local de nascimento de casa para o hospital. O nascimento passa a ser um acontecimento altamente institucionalizado e medicalizado e, a partir da década de 90, começa a haver uma espécie de reacção ao que se pode considerar um excesso de intervenção sobre o parto, e alguma tomada de consciência em relação a outros problemas que advêm do modelo biomédico dominante sobre as práticas de nascimento. A nível europeu, foi justamente na década de 90 que surgiu a European Network of Childbirth Associations (ENCA), que já é uma rede de associações que reivindicam os direitos das mulheres no nascimento. Porque o que se vê é que o parto, um evento com grande significado vital na biografia das pessoas, passa a ser também um evento da saúde e da doença, muito sujeito ao que são as dinâmicas de poder médicas.

M. A partir dos anos 90 há uma tentativa de olhar para o excesso de medicalização, vamos dizer assim. E o que achas que foi acontecendo até aos dias de hoje?

Em Portugal essa tomada de consciência não aconteceu tão cedo quanto noutros países europeus e noutras realidades vizinhas. Foi preciso um bocadinho mais para haver uma massa crítica e uma organização social com uma capacidade de ação e intervenção sobre esse contexto. Mesmo assim, não é um assunto que esteja sempre politicamente na berra. Também porque o próprio processo de institucionalização do parto em Portugal ocorreu mais tardiamente do que noutros sítios. E ele também vem associado não só a problemas, mas também à redução de riscos para a saúde que os partos tinham quando ocorriam fora das instituições hospitalares. Portanto, como as coisas caminham noutro ritmo, também tivemos de esperar um bocadinho mais para ter consciência desses efeitos nefastos do excesso de medicalização e também nos insurgimos contra eles mais tardiamente do que noutros contextos. E já há alterações que se têm vindo a fazer no seguimento dessas reivindicações – nem que seja o facto de os direitos na gravidez e no parto se tornarem muito mais visíveis do que eram há dez ou mesmo cinco anos.

M. Do ponto de vista dos processos médicos, que alterações destacarias?

Bom, primeiro, a realidade é muito heterogénea a esse nível. Temos a denúncia de situações de desrespeito, abuso e incumprimento desses direitos, que se tornaram muito mais frequentes. Há um escrutínio muito maior em relação à cultura médica, sobre as boas e más condutas profissionais, e logo aí temos uma mudança – isto era uma coisa de que não se falava. Depois, em reação a isso, há mudanças, dependendo dos locais. Temos que ver que aquilo que assumimos como desejável numa experiência de parto também é bastante variável. Portanto, da mesma forma que há uma grande diversidade de expectativas em relação ao que é o nascimento, também existe diversidade naquilo que são as práticas.

M. Mas há alguma coisa em termos práticos que te ocorra? Fala-se muito sobre a cesariana, que nos anos 80 era praticamente encorajada… Há mais algum exemplo?

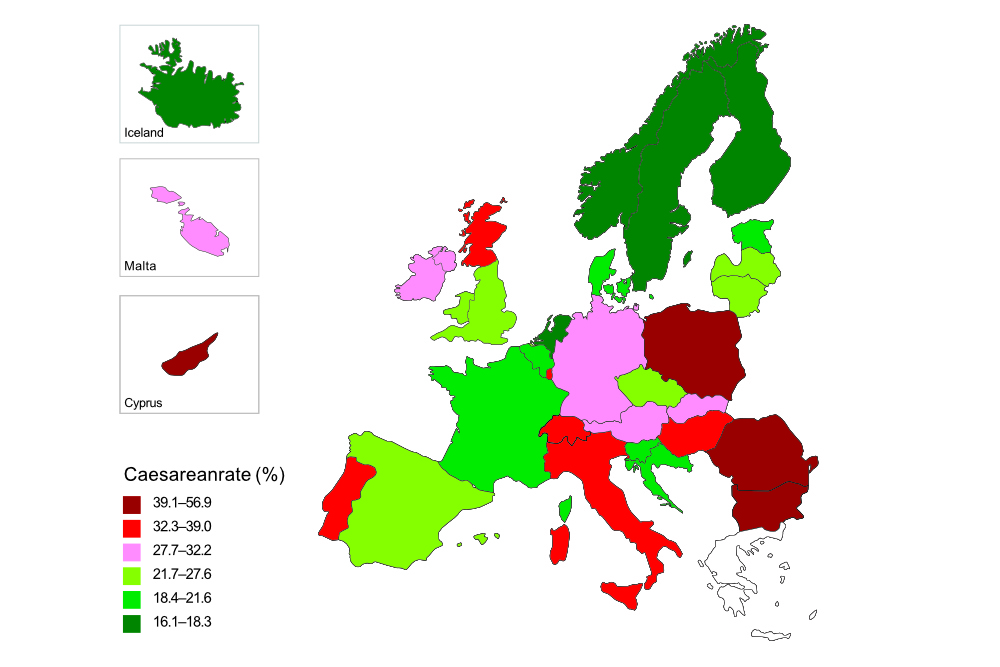

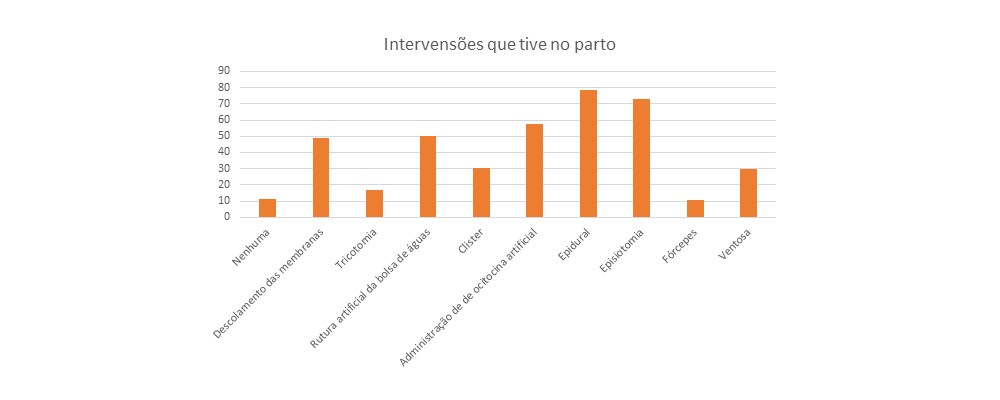

Há vários exemplos, em termos de intervenções muito concretas. A medicalização pode ser medida por um conjunto de indicadores como as taxas de cesarianas, os partos instrumentados (uso de fórceps ou ventosas), e outro tipo de intervenções, como as episiotomias (os cortes no períneo) ou a indução do parto. Estes dados estão disponíveis numa plataforma cuja existência é por si reveladora da importância que isto ganha como campo autónomo, que é o Euro-Peristat, uma recolha sistemática e uniformizada de dados sobre nascimento, que nos permite ter um mapa do que são as realidades do nascimento em vários contextos europeus. Portugal aparece sistematicamente com elevadas taxas de intervenção no parto. Simultaneamente, de há uns anos para cá, há práticas que deixam de ser correntes noutros países e há vários outros modelos de assistência ao nascimento. Portanto, surgem indicações de organismos como a Organização Mundial de Saúde (OMS). A questão da cesariana, por exemplo, é muito emblemática, porque se chama agora a atenção para os efeitos menos positivos de uma cesariana feita sem indicação clínica válida. Nós temos uma prática muito intervencionista no parto, temos uma cultura organizacional nos hospitais muito voltada para o risco. A grande prioridade dos intervenientes nestes processos – e não foi assim há tanto tempo – foi o controle das taxas de mortalidade materna e infantil, as questões da patologia. Os hospitais onde nascem mais crianças são hospitais de referência para as patologias, portanto onde a cultura é de intervenção, em que o parto se assemelha muito a um processo patológico. Isto, a longo prazo, tem tido efeitos. Nós evitamos a mortalidade infantil e materna, mas o que se está a ver agora é que esse excesso de intervenção traz outras consequências ao nível de outras morbilidades de que só agora damos conta.

M. Queres dar exemplos?

Por exemplo, problemas com a episiotomia, o corte que se faz para facilitar a saída do bebé no canal de parto. Haverá motivos clínicos para a episiotomia, se houver a oportunidade de evitar uma cesariana. Mas a episiotomia, por rotina, vai trazer problemas à mulher – no que toca às costuras, dores, problemas de incontinência, etc. Há uma série de outros riscos que, obviamente, comparados com a questão da mortalidade ou das morbilidades graves, são menores, mas que, em partos normais, não estão justificados. Agora fala-se muito das consequências para a saúde dos bebés nascidos por cesariana, referindo-se maiores riscos de doenças respiratórias ou de obesidade. São tudo riscos associados a essa prática e que, em contextos onde não há indicação clínica para a sua intervenção, só vêm criar outros problemas.

S. No fundo, com a institucionalização do parto, e com hospitais que começam a responder a uma grande população, surgem protocolos, coisas que são feitas por rotina para prevenir o risco. Mas a discussão que surge é a necessidade de “personalizar”, dentro destas instituições, o atendimento no parto…

A humanização, de facto. Esta palavra é muito importante neste contexto de reivindicações sociais, não só em relação à assistência no nascimento, mas na saúde em geral. A partir de determinado momento, quando a intervenção e o poder biomédico se revelam em excesso e trazem consequências, há uma reclamação da humanização. Isto é um discurso que já é transversal e que já está a obrigar as equipas e as instituições de saúde a fazerem adaptações. E, como eu dizia, há iniciativas legislativas – na última legislatura foram aprovados na generalidade dois projectos de lei que já estabelecem muitas recomendações para mudanças na assistência à saúde materna. Também se vê o surgimento de petições públicas, nomeadamente uma sobre a questão da violência obstétrica, por exemplo, que teve tantas assinaturas que foi levada à discussão na Assembleia da República.

S. Estou a pensar, também, em relação a mudanças dos últimos tempos, sobre o parto na água em contexto hospitalar. Surgiu por pressão social?

Sim, esse é um caso paradigmático, porque só tivémos partos na água num hospital público, o de Setúbal, mas depois, por quezílias internas e por pareceres de médicos, não houve continuidade do parto na água. Em virtude disso até foi formado um movimento cívico, as Mães de Água. Mas, por exemplo, no hospital público da Póvoa do Varzim, que se tem tornado referência para as questões do parto natural ou com menos intervenção, já há a possibilidade de a mulher estar na água durante o trabalho de parto, mas não durante a expulsão, por falta de condições em termos de recursos humanos e de equipamentos. Esta é uma questão sempre levantada e que também temos de ter em conta – a falta de profissionais de saúde nas instituições, bem como as condições materiais que limitam as práticas desses profissionais. Mas isto para dizer que não temos partos na água dentro do SNS – mas ele acontece em hospitais privados e em partos domiciliares.

M. O que nós noticiámos no MAPA, e que pode ser interessante como exemplo de ativismo e solidariedade, é que esse grupo, Mães de Água, angariou dinheiro para três piscinas de parto…

Sim, creio que uma foi para o hospital da Póvoa do Varzim e outra para o Garcia da Orta (Almada) que, segundo sei, ainda não se está a usar… Há algumas resistências. Mas, para dar alguns exemplos de coisas que não requerem tantos recursos quanto isso, no hospital da Póvoa há a possibilidade de o acompanhante da mulher poder pernoitar. Numa instituição com a dimensão e as condições físicas da Maternidade Alfredo da Costa, por exemplo, isso não seria possível.

M. Essa é uma das grandes reivindicações atuais, não é?

Não é uma reivindicação tão grande porque se olha para as instituições e se vêm limitações físicas muito concretas em termos de espaço. Percebe-se que seja uma coisa difícil, mas o acompanhamento é uma coisa muito valorizada pelas mulheres quando reportam as suas experiências de parto. Noutros hospitais, por exemplo no Garcia de Orta, o que se faz é permitir alguma rotatividade do acompanhante, ou seja, que a pessoa não tenha só um acompanhante e que este possa ir trocando. Dentro do projeto de lei que está agora em discussão na especialidade, este é um dos pontos: que o outro progenitor do bebé não seja considerado um acompanhante, possibilitando assim que a mulher tenha duas pessoas da sua escolha consigo. Em alguns sítios, isto já se faz. Outra das mudanças recentes, feita lei, foi a questão de o acompanhante poder estar presente na cesariana – mas em muitos sítios alega-se que não há condições para isso e que, portanto, não é um direito plenamente garantido, ainda que esteja na lei. Há duas semanas estive no Hospital de Santa Maria, fui ao serviço de obstetrícia reunir com a equipa – um hospital de referência que trata muito situações de patologia e, ainda assim, percebe-se uma maior sensibilidade e vontade de mudança, por exemplo, na questão da deambulação da mulher, da escolha da posição para parir, questões normalmente previstas num plano de parto. Por exemplo, na Póvoa, quando os casais elaboram o plano de parto, há uma reunião para discussão do plano com a equipa médica. Outros hospitais dizem que não têm condições para fazer isso. O que acontece muitas vezes é que surgem planos de parto e… depende do dia: há dias em que as pessoas poderão ver o seu plano de parto respeitado e outros, em alturas mais movimentadas ou com equipas de diferentes sensibilidades, em que isso não acontecerá.

S. Queria voltar a pegar numa coisa: o parto da água levanta uma questão interessante e reveladora, que é a dos conflitos entre classes profissionais, entre médicos e enfermeiros…

No geral, em Portugal, temos um parto em que a equipa médica tem grande protagonismo sobre os processos, ainda que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia estejam capacitados para os acompanhar. Em Santa Maria, por exemplo, até há pouquíssimo tempo, os médicos estavam sempre na linha da frente. Agora não – e esta é uma mudança que se está a introduzir. Esta é uma questão central descrita na literatura sobre modelos de assistência em saúde materna: essa diferenciação entre o modelo da parteira, midwifery model care, e aquilo que é o modelo biomédico, representado pelo médico obstetra. Isto levanta questões ao nível das dinâmicas profissionais e de poder associadas ao nascimento. Na Europa, muitos dos movimentos sobre direitos na gravidez e no parto surgem não de mulheres e famílias, mas de grupos profissionais – de parteiras que reivindicam o seu lugar. E há essa ideia, efectivamente, de que esse acompanhamento feito pelas parteiras seria menos interventivo, menos medicalizado e, portanto, seriam elas e eles os mais preparados para acompanhar um parto normal, decorrente de uma gravidez de baixo risco e sem patologias associadas. Dentro do que são as culturas organizacionais dentro das instituições, dá-se conta dessa tensão entre classes profissionais. No caso de Setúbal e do parto na água, isso tornou-se evidente.

S. Porque o parto na água é acompanhado exclusivamente por enfermeiros e não por médicos obstetras…

Exactamente. Portanto havia ali de repente um domínio que era exclusivo da perícia dos enfermeiros.

M. E havia médicos residentes que não estavam de acordo… Falava-se em questões de segurança, de não demonstração de resultados científicos de que aquilo fosse benéfico…

A questão que estás a levantar é muito interessante, esta justificação baseada na evidência científica, porque os próprios movimentos ativistas também se baseiam muito em evidência científica. Por exemplo, um dos primeiros objetivos da ENCA é disseminar evidência científica sobre as questões do nascimento, porque se considera que há práticas que não são recomendáveis na assistência ao nascimento e que não têm suporte científico. Portanto, não há aqui uma recusa do que é a evidência científica, muito pelo contrário, é o próprio movimento social e o ativismo que vêm acusar a assistência ao nascimento dominante de não ser baseada em evidência científica. Muitas vezes as mulheres estão em tensão porque querem escolher certas práticas – por exemplo, o co-sleeping ou a amamentação prolongada – em relação às quais encontram muita resistência por parte de pediatras, de outros peritos e da própria família, e em grupos e fóruns online pedem recomendações de artigos científicos cujas conclusões possam respaldar as suas escolhas… Isso acontece muito.

M. E depois, sendo a medicina a ciência menos exacta que existe, arranja-se um estudo que comprova uma coisa, e outro estudo que comprova o oposto.

Estou nisto com uma tripla entrada, como mãe, como investigadora e como activista. E isto é uma coisa que também me merece alguma reflexão: quando falamos do parto normal, sem intervenção e menos medicalizado, temos de perceber que esse discurso também traz muita normatividade e que se está a construir uma nova rigidez. Estamos a substituir um padrão por outro padrão, e isso não se traduz necessariamente no aumento da liberdade das mulheres.

M. Eu conheço mulheres que queriam ter uma cesariana e não puderam, porque essa não é a recomendação…

Sim, e nós estamos ao lado da escolha das mulheres até quando?! Que escolhas são válidas?! Há aqui uma dinâmica de legitimação de uns discursos e deslegitimação de outros. Portanto, quando eu ou as minhas companheiras estamos a falar em representação da APDMGP, reforçamos que somos pela garantia dos direitos das mulheres nas suas escolhas, para que façam escolhas informadas e, a partir do momento em que as escolhas são informadas, a decisão da mulher deve sempre prevalecer. Em último caso, se a escolha for informada e se a mulher quiser uma cesariana, ela tem direito a uma cesariana, porque ela tem soberania sobre o seu corpo. Mas, claro, isto levanta outras questões. Desde logo: o SNS vai pagar a cesariana quando não há evidência científica que a justifique, nem ganhos em saúde?!

S. Essas questões podem ser pensadas à luz de outras lutas, como as LGBT, sobre a transformação do corpo – também as transições de género são entendidas como “não necessárias”. Portanto, abre-se aqui uma discussão muito moralista.

Exactamente. Substituem-se umas morais por outras, por isso é que dizia que o campo das liberdades está sempre minado, porque estás disposta a defender mais umas escolhas do que outras…

M. Este campo da moral é uma questão que me tem assolado. Em reação a um movimento a favor do leite em pó veio todo um ressurgimento da amamentação, do qual eu fui parte – queria e consegui amamentar a minha filha – mas hoje em dia já ouvi que se não queres amamentar estás “errada”, “não é bom”… Quando é que conseguiremos privilegiar a escolha, a soberania?

A amamentação é um caso paradigmático destas tensões, porque a amamentação é daqueles casos em que “faças o que fizeres, vais fazer mal”. Há sempre uma moralidade que recai sobre ti, independentemente da tua escolha. Amamentar é bom, mas e se for em livre demanda?! E se for depois dos 2 anos?! Há sempre alguma crítica e é uma questão muito susceptível.

S. Eu aproveitava para pensar aqui a parte mais politizada da relação do feminismo com estes movimentos. Que implicações é que tudo isto tem?

Então, há pouco falávamos da questão da escolha – a escolha, no abstrato, é determinante para pensarmos esta relação entre feminismo e maternidade. Uma relação que, em termos abstratos, teóricos e ideológicos, tem sido difícil. Os feminismos construíram-se também numa tentativa de negar o determinismo biológico da maternidade e da exclusividade da responsabilidade feminina sobre as questões da reprodução, conscientes de que isso era uma limitação aos direitos das mulheres e um entrave à sua emancipação, criticando-se a privatização e a domesticação que fazem parte da história da mulher e que têm ainda hoje uma marca profunda. Só por si, a relação entre a maternidade e o feminismo é uma questão de difícil conciliação. E isso vê-se na própria experiência das pessoas – a chegada à parentalidade é descrita, por quem vive na sua conjugalidade projetos igualitários, como um momento de tensão em relação a esses projetos de igualdade. E quando olhamos para os movimentos sociais, vemos esta tensão reproduzida de alguma maneira. A questão da escolha é, muitas vezes, unificadora, como uma reivindicação da soberania das mulheres sobre os seus corpos, e pode ser suficiente como catalisador destas uniões entre o movimento feminista e o movimento pelos direitos no parto – numa perspetiva, diria, mais liberal do feminismo. Mas se formos para movimentos feministas mais radicais e engajados, há sempre uma dimensão de desigualdade nas mulheres que obsta a questão da escolha, já que as mulheres não estão todas nas mesmas posições sociais e de classe. Tu és mulher mas, para além disso, podes estar simultaneamente noutras situações de desvantagem, porque és uma mulher imigrante ou pobre, e o teu poder de escolha não vai ser o mesmo de outra mulher que está numa situação mais privilegiada. Isso é fundamental e está no ADN dos movimentos feministas: as desigualdades estruturais entre mulheres e esse somar das desigualdades por via das múltiplas pertenças que as mulheres têm, que coloca grandes limitações ao argumento da escolha.

S. Neste momento, em Portugal, um caso que será emblemático disso é o parto em casa. Noutros países, ele está integrado no sistema público de saúde, mas, em Portugal, o que temos é a possibilidade de parir em casa com cerca de 1500€.

M. E sujeita a recriminação por parte das equipas médicas. Há muitas pessoas que ao ouvir estas descrições legais pensam “está bem, é muito bonito mas o que me aconteceu não foi nada disso: eu não pude escolher e não fui respeitada”. Houve duas coisas que marcaram a minha gravidez e o meu boletim de grávida, literalmente: o facto de eu ser vegetariana – ficou lá escrito, em letras maiúsculas! – e o parto em casa. Ou seja, não é criminalizado mas é muito recriminado, e fui mal tratada por médicos quando se aperceberam que eu ia ter um parto em casa.

Isso é muito recorrente e muito reportado. Para já, temos que olhar para a realidade do nosso país e para o nosso trajeto. Em Portugal ainda se olha para o parto em casa como um retrocesso civilizacional. “Chegar aqui custou-nos tanto!”, diz-se. “As pessoas morriam quando tinham o parto em casa”, como se o parto em casa nos anos 50, assistido pela vizinha, tivesse alguma coisa que ver com a realidade do parto domiciliar que temos agora, acompanhado por enfermeiros e super-exclusivo – no sentido em que está uma profissional acreditada e disponível para uma só mulher, e no sentido em que não é acessível por qualquer mulher.

M. Muito diferente do que acontece noutros países da Europa, onde o parto em casa faz parte do SNS e é uma opção tua, ou até é encorajado.

Sim, agora em Inglaterra existe isso mesmo: em gravidezes de baixo risco os organismos oficiais de saúde recomendam o parto em casa, porque não há evidência científica que diga que há um maior risco associado ao local do nascimento. Portanto, voltando à questão da escolha, ela terá um poder unificador até um dado momento, mas não é suficiente. Onde há maior união na atuação dos movimentos feministas em conjunto com os movimentos em torno do nascimento é, porventura, na visibilização da violência obstétrica. Não há nenhuma lei em Portugal sobre violência obstétrica, mas a Venezuela tem, desde 2007, a primeira lei sobre violência obstétrica, dentro daquilo que são as violências contra as mulheres, e depois, em 2009, surge também na Argentina. Nós não temos ainda a violência obstétrica contemplada especificamente no nosso enquadramento legal e jurídico, mas noutros países isso já acontece.

M. Então, para terminarmos, pegando nesta noção de feminismo e também em questões de parto e parentalidade, sendo que tanto eu como a Sandra gostamos de ler e investigar estas coisas, que referências teóricas é que nos poderias deixar?

Como eu dizia, foi sobretudo o feminismo da segunda vaga que se antagonizou mais com a maternidade, o que, se nos situarmos no tempo, é compreensível. Quem dá um bom pontapé de saída, nessa altura, é a Adrienne Rich, no livro Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, de 1976. O que ela faz é muito interessante e é quem eu acho que faz melhor esta conciliação. Ela identifica a maternidade como instituição, subjugada ao patriarcado e às regras do patriarcado – a maternidade enquanto uma instituição é, realmente, nefasta, em termos do que é a participação das mulheres na vida social e a sua emancipação. Mas ela fala de outra coisa, que é a maternidade como experiência, que abre a possibilidade de valorizarmos a experiência materna e de a reconhecermos como positiva e empoderadora. Quando falamos de maternidade, convém ter estes dois níveis para que não deixemos de viver a nossa experiência como legítima, empoderadora e satisfatória, e, ao mesmo tempo, transformadora e revolucionária. Depois, faria outra recomendação, de uma coisa bem mais recente, que é um livro da Carolina del Olmo, uma socióloga espanhola, intitulado ¿Dónde está mi tribo?, e que fala precisamente dos dilemas que enfrentamos nas sociedades individualistas na experiência da maternidade.

Texto de Margarida Lima e Sandra Faustino

(Nota: este texto foi originalmente publicado no Jornal Mapa, jornal de informação crítica, editado em papel, tendo sido aqui reproduzido com a devida autorização.)

O Jornal Mapa é um jornal de informação crítica, editado em papel trimestralmente. Com o Shifter, edita alguns conteúdos em digital.

Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.

Outros artigos de que podes gostar: